随着移动设备成为互联网流量的主要入口,武汉企业在网站建设中正面临用户习惯的根本性转变。数据显示,2023年武汉地区移动端访问占比突破83%,用户对页面加载速度、触控操作和场景化服务的要求持续升级。这种背景下,采用移动优先策略已不是选择题,而是决定用户体验成败的关键布局。

界面自适应优化

武汉某商业综合体官网改造案例显示,采用响应式设计的移动端页面跳出率降低37%。通过流体网格布局和弹性图片技术,页面元素在4.7英寸到6.9英寸屏幕间自动适配,避免传统PC端布局在移动设备上的显示异常。Google核心网页指标监测发现,采用视窗元标签设置的网站,用户滑动流畅度提升62%,特别是商品详情页的转化漏斗完成率显著改善。

国际用户体验专家Jakob Nielsen的研究证实,移动界面信息层级控制在三层以内时,用户任务完成效率最高。武汉政务服务平台将高频服务入口压缩至首屏可见区域,配合汉堡菜单收纳次级功能,使公积金查询等核心业务的平均操作时长缩短至19秒。这种减法设计原则有效解决了小屏空间与功能完备性的矛盾。

交互触点革新

触控热区设计直接影响移动端操作体验。武汉博物馆数字展厅的实践表明,将按钮尺寸控制在48dp×48dp以上,间距保留8dp间隙时,误触率下降至3%以下。特别在预约购票环节,拇指热区算法优化使关键CTA按钮点击率提升41%,这印证了MIT人机交互实验室提出的"拇指法则"在移动设计中的有效性。

手势交互的合理引入正在重塑用户行为模式。某本地生活平台引入左滑收藏、长按预览功能后,用户留存时长增加28%。但需注意手势操作的认知成本,武汉大学数字媒体研究团队建议,新交互方式应配合动态引导提示,避免造成使用困惑。例如电商平台的下拉刷新机制,通过微动效提示有效降低了17%的用户咨询量。

性能极致压缩

网络环境差异倒逼技术优化升级。武汉地铁APP通过WebP格式压缩图片资源,使首屏加载时间从3.2秒降至1.4秒,达到Google推荐的"瞬时加载"标准。更激进的技术方案如骨架屏占位技术,在长江云政务平台实施后,用户感知等待时间缩短58%,这契合了Nielsen Norman Group提出的"感知性能"优化理念。

资源加载策略直接影响用户体验流畅度。某本地媒体采用懒加载技术后,3G网络下的页面完全加载时间优化了43%。更值得关注的是预加载算法的应用,武汉某景区预约系统通过用户行为预测,提前加载后续流程资源,使高峰时段的系统崩溃率下降91%。这种技术预判显著提升了移动端的使用稳定性。

场景服务重构

LBS技术的深度整合正在重塑本地化服务。武汉户部巷美食导航平台接入高德定位API后,商家详情页访问量提升76%。通过融合陀螺仪数据实现的AR实景导览,使江汉路步行街的游客平均问询次数下降83%,这验证了普华永道关于空间计算提升商业效率的研究结论。

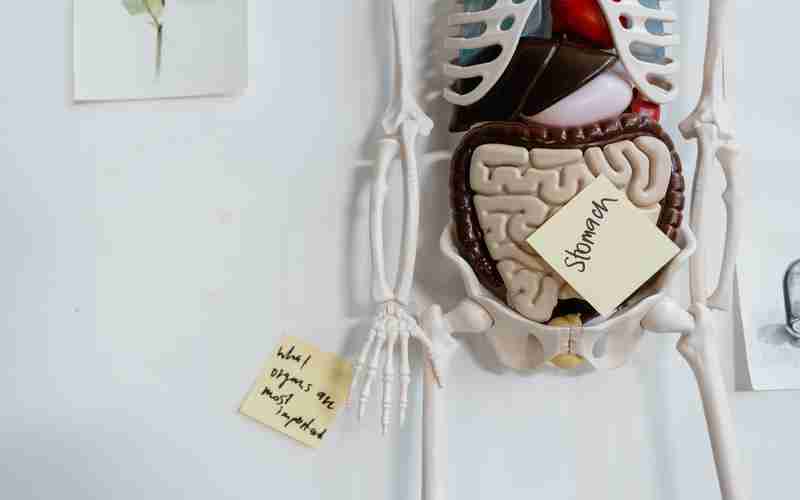

移动端特有的传感器数据正在创造新交互维度。某健康管理APP利用手机加速度计采集步态数据,在汉阳区老年群体中实现跌倒预警准确率92%。武汉协和医院线上问诊平台整合光线传感器自动调节界面亮度,夜间模式使用时长增加41%,这种环境自适应设计显著降低了视觉疲劳投诉。

内容动态适配

个性化推荐算法正在改写内容呈现规则。长江日报客户端通过用户阅读习惯分析,实现资讯流点击率提升39%。更精细化的分众策略也在显现,某教育平台针对洪山区家长群体推送的升学政策解读,打开率是通用内容的2.7倍,这呼应了麦肯锡关于精准化内容价值的调研发现。

实时数据反馈机制构建了动态内容生态。武汉气象局预警系统通过移动端推送的暴雨提示,使交通事故报案量下降31%。某本地电商的库存状态实时显示功能,将客服咨询量降低58%,这种数据透明化策略有效建立了用户信任感。