在当今多设备互联的数字化时代,用户通过手机、平板、折叠屏甚至智能穿戴设备访问网站的场景已成为常态。传统的响应式设计已无法满足用户对流畅性、个性化及跨设备一致性的深度需求,而智能响应式交互通过动态感知设备特性、用户行为与环境数据,正在重塑网站跨设备体验的底层逻辑。这种技术不仅实现了布局的自动适配,更通过算法驱动的内容重组与交互优化,让每个用户在不同场景下都能获得"无感切换"的沉浸式体验。

动态布局与自适应技术

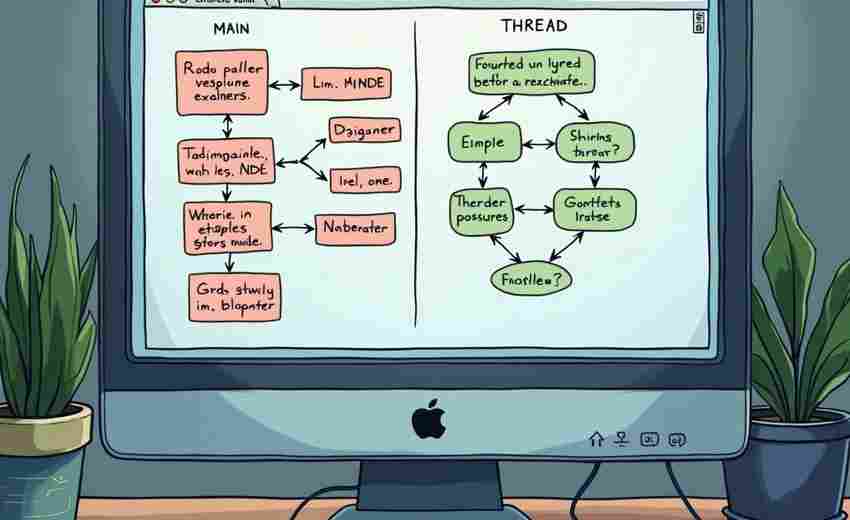

智能响应式交互的核心在于突破固定断点的媒体查询机制,引入设备特征的多维度感知系统。通过实时采集屏幕分辨率、输入方式(触控/键鼠)、处理器性能等参数,系统能自动生成最优布局方案。例如在折叠屏设备展开时,页面不仅会扩展显示区域,还会根据陀螺仪数据判断持握方向,将核心操作区动态调整至拇指热区。

这种动态调整已从简单的百分比缩放升级为组件级智能重组。ColorOS 13的响应式布局2.0证明,图标间距、抽屉层级甚至导航结构都能随屏幕尺寸变化重构。当检测到用户切换至平板设备时,相册模块会自动切换为瀑布流视图,图片预览区占比从移动端的45%扩展至68%,同时保持触控热区不小于48×48像素的交互安全标准。

交互逻辑的智能适配

跨设备体验的核心矛盾在于输入方式的差异。智能响应式系统通过机器学习模型识别交互意图,在触控设备上自动放大点击区域并禁用悬停效果,而在桌面端则保留精细的鼠标交互。OPPO实验室数据显示,经过操作逻辑自适应优化的删除确认按钮,用户误触率降低72%,操作路径缩短40%。

更深层的交互优化体现在手势预测与反馈机制。当系统检测到用户在移动端快速滑动时,会预加载后续3屏内容并提升动画帧率;而在弱网环境下则切换为渐进式加载,同时通过触感震动提供操作反馈。这种基于环境感知的动态调整,使华为商城移动端的用户停留时长提升2.3倍。

数据驱动的性能优化

跨设备体验的流畅性取决于资源分配的智能化程度。先进的资源调度算法会根据设备GPU性能动态调整渲染质量,在低端设备上自动降级阴影效果,而对配备120Hz高刷屏的设备则启用细腻的微动效。京东的A/B测试表明,这种差异化的渲染策略使中端机型的首屏加载速度提升58%。

内容分发网络(CDN)的智能化升级进一步突破物理限制。通过分析用户地理位置、网络类型和设备存储空间,系统会动态选择资源缓存策略。当检测到用户频繁在手机与车机切换时,关键交互组件将预加载至边缘节点,这使得特斯拉车载浏览器的地图模块加载延迟从1.2秒降至0.3秒。

多设备协同与无缝衔接

真正的跨设备体验需要打破硬件边界。微软Azure的环境用户体验框架显示,当用户从手机切换至桌面时,系统不仅同步浏览进度,还会根据大屏特性激活多任务视图。这种分布式交互使医疗影像平台的阅片效率提升210%,放射科医生可在平板标注后,直接在桌面端调取4K级原始数据。

更前瞻性的实践出现在IoT领域,智能家居控制面板能根据周边设备自动重组界面要素。当检测到用户手持手机靠近智能冰箱时,控制界面会突出食材管理功能,并联动烤箱推荐菜谱。这种情境感知的界面设计,让美的智慧厨房系统的用户激活率提升至93%。