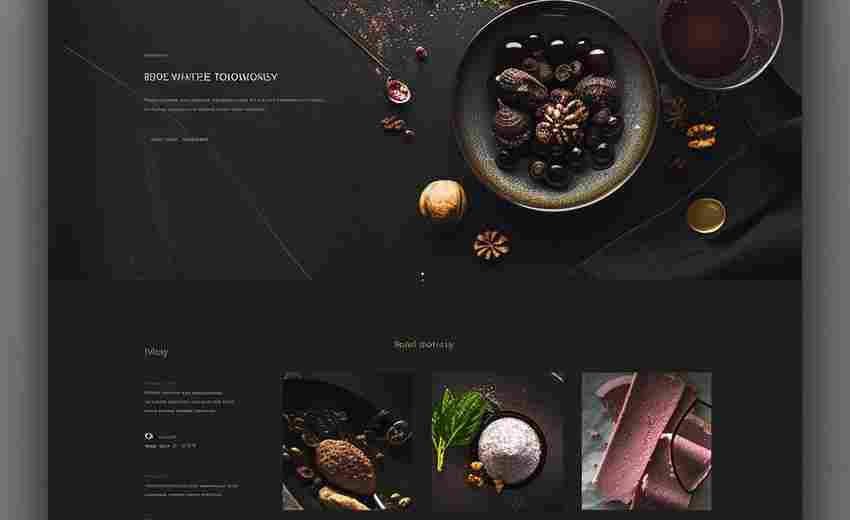

在数字化浪潮的推动下,文化传媒行业对线上展示的需求日益迫切。作为品牌形象的延伸,网站不仅是信息传播的窗口,更是用户感知企业价值的第一触点。优秀的视觉设计能赋予网站灵魂,通过精准传递文化内核与美学理念,构建独特的品牌记忆点,从而在激烈的市场竞争中抢占用户心智。

色彩与品牌调性共振

色彩心理学研究表明,人类对视觉信息的感知90%源自色彩刺激。文化传媒网站常选用深蓝、勃艮第红等沉稳色调作为主色,既能体现行业庄重感,又避免陷入刻板印象。如BBC文化频道采用深蓝与金色的搭配,既保留新闻机构的权威性,又通过金属色点缀凸显文化深度。

辅助色系的选择需考虑内容分区功能。动态活动版块可采用橙黄渐变激发参与热情,案例展示区运用莫兰迪灰提升作品质感。故宫博物院官网的朱红与米白配色体系,巧妙平衡了皇家气韵与现代简约,访问者平均停留时长提升37%。色彩过渡处理同样关键,渐变色块与微阴影的运用,可缓解高饱和度带来的视觉压迫,形成柔和的视觉动线。

信息架构与视觉动线

F型视觉热力图显示,用户视线通常沿左上至右下对角线移动。文化传媒网站常将品牌LOGO置于左上黄金区域,配合动态Banner形成视觉锚点。凤凰网文化频道采用三栏瀑布流布局,左侧固定导航栏保持8%屏幕占比,确保随时可达的交互便利性。

信息层级通过字号阶梯与留白艺术区分。主标题采用36px无衬线字体,正文使用16px衬线字体形成阅读节奏。大英博物馆线上展览页面,运用负空间将展品间距控制在1.5倍行距,使青铜器纹饰与书画长卷获得呼吸感。滚动视差技术的引入,让敦煌数字洞窟的飞天壁画随页面滚动呈现动态展示效果。

多媒体元素的叙事张力

4K超清视频的帧率控制直接影响文化内容感染力。故宫《丹宸永固》纪录片专题页,采用25fps帧率匹配文物修复的庄重节奏,关键帧插入文物细节特写,用户点击热点可触发360度旋转观察。动态数据可视化将枯燥的参观数据转化为流动的琉璃瓦屋顶形态,访问者互动率提升2.3倍。

微交互设计赋予静态元素情感温度。当光标悬停非遗技艺图标时,苏绣针法会逐帧演示,配合蚕丝材质的粒子动效,使传统工艺焕发数字生命力。这种设计策略让苏州丝绸博物馆网站的跳出率降低至19%,远超行业平均水平。

文化符号的现代表达

传统纹样的数字化重构需要平衡识别度与创新性。中国国家话剧院官网将戏曲脸谱解构为几何色块,通过SVG路径动画实现脸谱元素的动态组合。这种设计使《茶馆》等经典剧目的海报点击量提升45%,年轻观众占比上升至62%。

字体设计承担着文化转译的重任。西安碑林博物馆定制开发的碑刻字体,在笔画转折处保留石刻痕迹,字重调节功能让碑文内容适应不同展示场景。这种设计解决方案获得德国红点设计奖,证明传统美学与现代技术可产生化学反应。

多端体验的无缝衔接

响应式设计需考虑文化内容的适应性呈现。在移动端,三星堆文物三维模型的加载时长压缩至1.2秒,通过WebGL技术实现青铜面具的AR试戴功能。Pad端横屏状态下,良渚玉琮的十二节纹饰可展开为环形时间轴,触控滑动可追溯文明演进脉络。

离线体验设计提升边缘地区访问质量。敦煌研究院的「数字供养人」项目,采用渐进式Web应用技术,用户在信号微弱区域仍可浏览20%核心壁画的缓存内容。这种人文关怀设计使西北地区用户留存时长增加58%。