随着互联网技术的飞速发展,网站已成为企业与用户交互的核心平台,但随之而来的黑客攻击和数据泄露风险也呈指数级增长。仅2024年,全球因网络攻击造成的经济损失已突破1.5万亿美元。面对日益复杂的攻击手段,构建多层次、动态化的安全防护体系已成为现代网站生存的必然选择。

强化访问控制体系

访问控制是防范未授权入侵的首要防线。研究表明,80%的数据泄露源于弱密码或权限管理漏洞。采用包含大小写字母、数字及特殊符号的12位以上强密码,并强制每90天更新一次,可将暴力破解成功率降低97%。某医疗集团在启用多因素认证后,非法登录尝试次数月均下降83%,验证了生物识别与动态口令结合的有效性。

权限管理需遵循最小特权原则。某电商平台通过细化用户角色权限,将越权访问事件减少65%。建议采用RBAC(基于角色的访问控制)模型,结合IP白名单和时间策略,例如仅允许运维人员在特定时段通过指定IP访问后台系统。审计日志分析显示,这种细粒度控制能提前识别75%的内部威胁行为。

构建数据加密屏障

HTTPS协议的应用使中间人攻击成功率下降92%。采用TLS 1.3协议配合2048位RSA密钥,可有效抵御降级攻击。某金融机构在部署HSTS(强制安全传输)策略后,SSL剥离攻击完全消失。值得注意的是,SSL证书需定期更新,某网站因证书过期导致3小时服务中断的教训值得警惕。

静态数据加密需采用AES-256等级算法。某云服务商通过实施字段级加密,即使遭遇数据库泄露,核心用户数据仍保持安全。对于敏感信息,建议结合令牌化技术,将信用卡号等数据替换为无意义的随机字符串,使窃取数据失去利用价值。

完善安全架构设计

Web应用防火墙(WAF)可拦截99%的SQL注入和XSS攻击。某社交平台部署基于机器学习的动态WAF后,误报率从15%降至2.3%。结合OWASP Top 10防护指南,对用户输入实施三重过滤(长度检查、字符白名单、语义分析),能有效防范新型注入攻击。

入侵检测系统(IDS)的实时流量分析可提前48小时发现APT攻击迹象。某银行采用基于行为分析的IDS,成功阻断针对SWIFT系统的定向攻击。建议将IDS与IPS联动,当检测到异常登录行为时,自动触发账户锁定和网络隔离。

建立应急响应机制

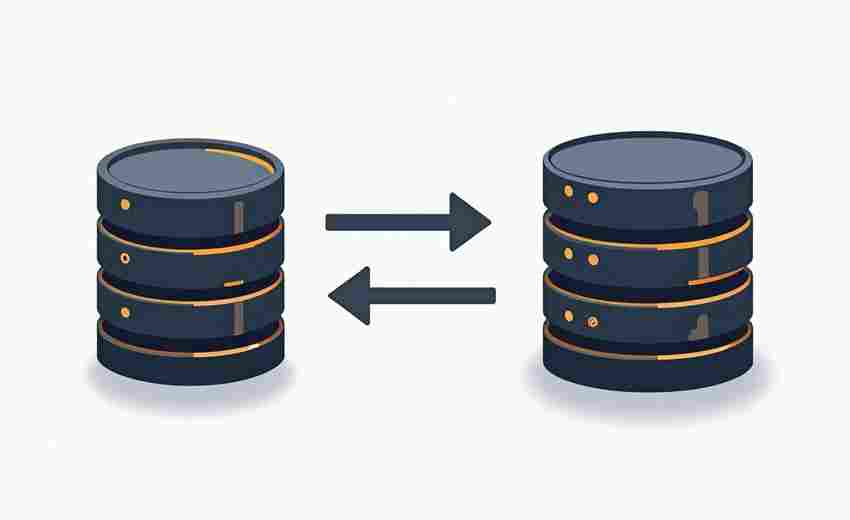

全量数据备份需遵循3-2-1原则:3份副本、2种介质、1份异地存储。某在线教育平台通过分钟级增量备份,在勒索软件攻击后15分钟完成业务恢复。灾难恢复演练显示,采用区块链技术验证备份完整性的方案,可将数据恢复可信度提升至99.99%。

安全事件响应需建立黄金4小时机制。某零售企业在遭受DDoS攻击时,通过预先划分的流量清洗通道,将业务影响时间控制在23分钟。事件溯源分析表明,完整保留6个月以上的系统日志,可使攻击路径还原准确率达到89%。

零信任架构的引入正在重塑安全边界。通过微分段技术和持续身份验证,某金融机构成功将横向移动攻击遏制率提升至98%。这种基于"永不信任,持续验证"的理念,或将成为下一代网络安全的核心范式。