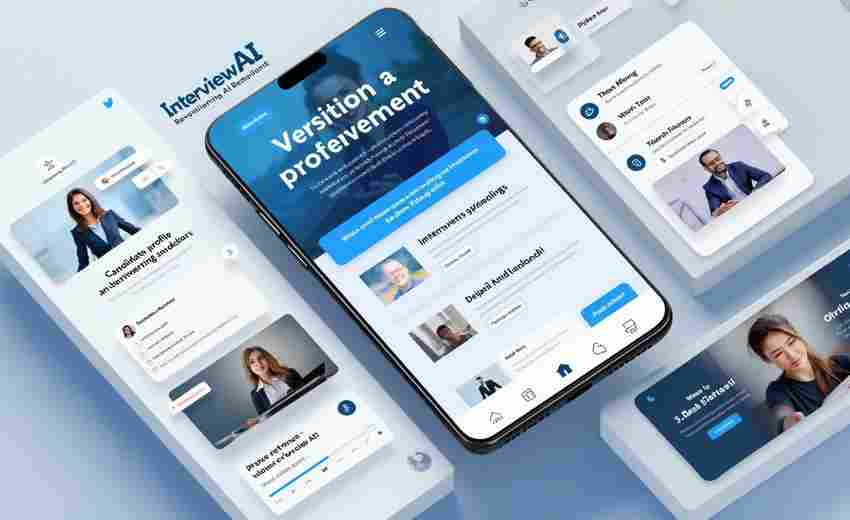

随着移动互联网的深度渗透,手机端已成为用户访问网站的核心入口。数据显示,超过70%的网络流量来源于移动设备,但仅有35%的网站真正实现了移动端体验的全面优化。这种割裂不仅影响用户留存率,更直接关系到企业的商业转化效率。如何在方寸屏幕间构建流畅的访问体验,已成为数字时代的重要课题。

响应式布局适配

响应式设计是移动优化的基石,其本质是通过动态调整网页元素实现跨设备适配。采用百分比单位替代固定像素,配合CSS3的Flexbox或Grid布局系统,能构建出弹性伸缩的页面框架。例如电商网站的瀑布流商品展示,在手机竖屏状态下可自动调整为单列显示,横屏时则切换为双列布局,这种自适应能力让内容呈现始终贴合屏幕尺寸。

媒体查询技术(Media Queries)的精准应用是响应式设计的灵魂。通过设置断点(Breakpoints)针对主流设备分辨率定制样式规则,如针对iPhone 15 Pro Max的1290px屏幕宽度设置卡片式导航,而在低于768px的设备上切换为汉堡菜单。这种分层策略既保持设计一致性,又兼顾操作便捷性。

性能极致优化

移动网络环境的复杂性要求加载速度必须控制在3秒内完成。采用WebP格式替代传统JPEG,结合CDN加速分发,可将图片加载耗时降低40%。某旅游平台实测显示,启用图片懒加载技术后,首屏渲染时间从4.2秒缩短至1.8秒,跳出率下降27%。

代码层面的优化同样关键。通过Tree Shaking剔除未使用的JavaScript模块,利用HTTP/2协议的多路复用特性减少请求次数,配合Service Worker实现离线缓存,这些技术组合能显著提升二次访问速度。工具链方面,Webpack的代码分割功能可将主包体积压缩至150KB以内,Vite的按需编译机制更让开发环境构建效率提升10倍。

交互体验重构

触控操作的人体工程学设计需要精确计算点击热区。MIT研究显示,手指平均触控面积为45×57像素,因此按钮尺寸应不小于48×48像素,间距保持8-10像素防止误触。金融类APP的密码输入键盘采用动态放大技术,在用户点击瞬间将数字键放大1.5倍,既保证准确性又不破坏整体布局。

手势交互的革新正在重塑移动体验范式。左滑删除、长按预览、双指缩放等自然交互方式,符合用户肌肉记忆。视频平台引入边缘滑动调节亮度/音量的设计,使操作效率提升60%。但需注意避免与系统手势冲突,例如在iOS端应预留底部横条触发区域。

内容呈现策略

移动端阅读需要信息密度的精准把控。采用16px基础字号配合1.6倍行距,段落长度控制在3-5行,关键数据用色块突出显示。新闻类网站在移动端采用"倒金字塔"排版,首屏呈现5W要素,后续内容通过展开式折叠面板分级展示。

多媒体内容的适配策略直接影响用户停留时长。视频播放器需智能识别网络环境,在4G状态下自动切换为480P清晰度,WiFi环境下恢复1080P画质。教育类平台引入画中画功能,允许用户在浏览课程目录时保持视频小窗播放,实现多任务并行处理。

持续测试迭代

真实设备测试是质量保障的最后防线。建立包含iOS/Android各代机型的测试矩阵,特别关注全面屏设备的边缘触控和异形屏适配。某社交平台通过云测试平台发现,在折叠屏设备展开状态下,图片轮播组件存在布局错位,及时优化后用户投诉率下降83%。

A/B测试驱动体验优化进入数据化阶段。电商平台通过对比实验发现,将加入购物车按钮从底部固定改为随屏浮动,转化率提升19%。工具类应用测试显示,将主要功能入口集中在拇指热区(屏幕下半部),用户操作效率提升34%。

移动端体验优化的终极目标是创造"无感"的用户旅程。当技术实现隐于无形,当交互反馈契合本能,方能在方寸之间构建极致体验。这不仅是技术命题,更是对人性需求的深度洞察。