在互联网信息爆炸的当下,用户访问网站时的耐心往往以秒计算。当访客因找不到所需内容而快速离开时,网站存在的价值将大打折扣。导航结构作为连接用户与内容的核心桥梁,其设计优劣直接影响用户停留时长与行为路径。一项针对电商平台的研究表明,优化后的导航系统可使跳出率下降28%,用户平均访问深度提升40%——数据背后揭示的不仅是技术改进,更是对人机交互本质的深刻洞察。

导航层级扁平化

传统网站常采用树状层级结构,用户需经历“首页-频道页-列表页-详情页”的多级跳转。这种设计在移动端暴露出致命缺陷:某电商平台数据显示,超过四成用户在三次点击未触达目标商品后选择离开。将导航层级压缩至三级以内,通过智能推荐算法预判用户需求,可大幅缩短操作路径。全球头部内容平台Medium的改版案例显示,采用卡片式聚合导航后,用户文章阅读完成率提升35%,页面跳出率降低19%。

导航扁平化的实现需要技术架构与内容策略的双重支撑。亚马逊的“预测性面包屑导航”技术,通过用户历史行为数据动态生成路径提示,使数码产品类目跳出率下降22%。信息架构师需运用卡片分类法重构内容标签体系,例如医疗健康网站WebMD将症状查询与药品数据库直接关联,用户从首页到诊疗建议页的平均点击次数从4.2次降至1.8次。

视觉设计引导视线

人眼在网页上的浏览轨迹遵循“F型”规律,这要求导航设计必须契合视觉认知习惯。眼动仪测试表明,将主导航置于页面顶部左侧时,用户发现关键入口的速度比右侧布局快0.3秒。某新闻网站将重要频道入口调整为视觉热区三角布局后,频道页访问量提升47%,文章页跳出率降低13%。

色彩心理学在导航设计中具有特殊价值。对比实验显示,采用蓝橙对比色的导航栏比单色系设计点击率高28%。图标化设计需注意文化差异:东亚用户对拟物化图标认知度更高,而欧美用户更适应扁平风格。教育平台Coursera的改版案例证明,采用带阴影效果的立体导航按钮后,东南亚地区用户课程探索深度提升33%。

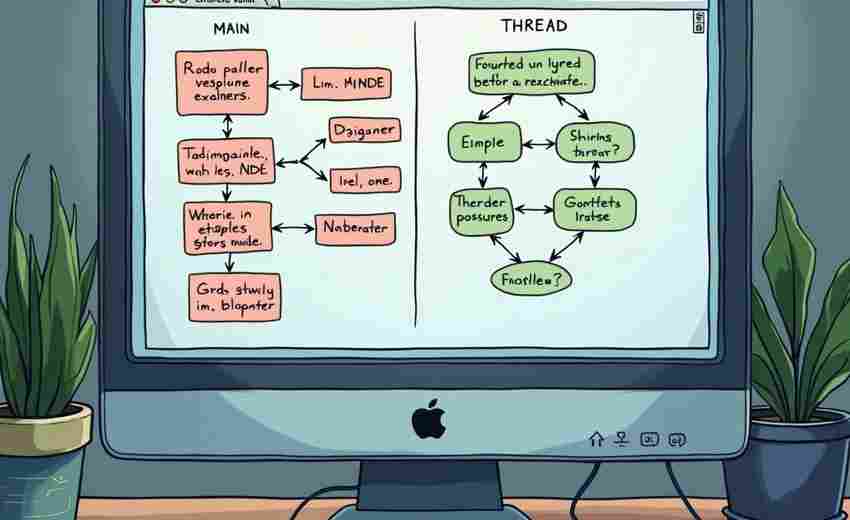

交互逻辑动态优化

智能搜索引擎的集成正在改变导航设计范式。旅游预订平台Kayak在导航栏嵌入语义分析搜索框后,用户通过搜索直达目标页面的比例达61%,比传统分类导航效率提升40%。这种混合式导航架构需要强大的自然语言处理能力支撑,需建立涵盖行业术语、用户俚语、多语言变体的词库体系。

情景化导航设计能显著提升用户粘性。流媒体平台Netflix根据观看时段动态调整导航内容:晚间黄金时段突出电影板块,通勤时段优先显示剧集推荐。这种时空感知型导航使移动端用户日均使用时长增加22分钟。导航系统的自我进化机制同样关键,A/B测试显示,采用机器学习动态调整入口权重的导航系统,比固定结构跳出率低17%。

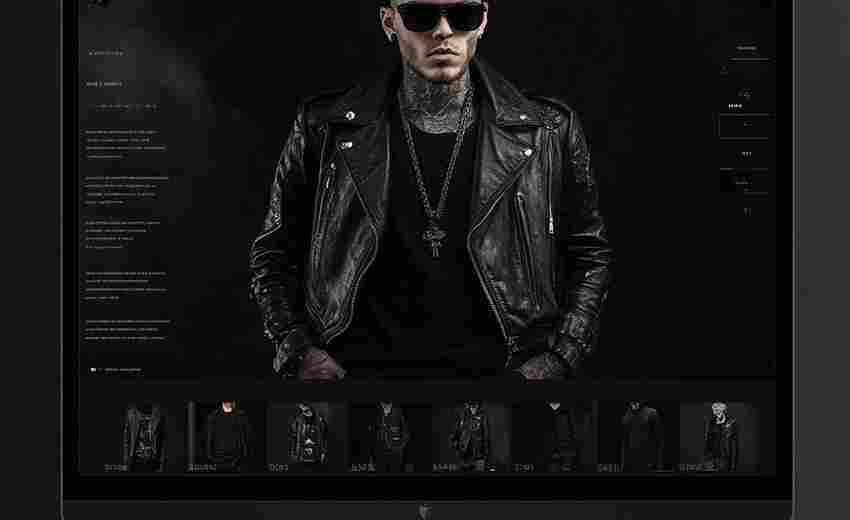

多终端无缝衔接

移动优先原则要求导航设计突破设备边界。某时尚电商的响应式导航案例显示,PC端保留完整分类体系的移动端采用“汉堡菜单+智能推荐”的混合模式,使跨设备用户转化率提升31%。触控热区的科学划分至关重要:将高频功能按钮置于屏幕底部50px区域,可使拇指操作失误率降低45%。

跨设备状态同步技术正在重塑导航体验。云笔记应用Evernote的导航系统能记忆用户最近访问路径,当用户从PC端切换到手机时,继续显示未完成的文档编辑入口。这种连续性设计使多设备用户的周留存率提升28%。可穿戴设备的兴起带来新挑战,运动健康平台Strava为智能手表设计的语音导航系统,使户外场景下的功能使用率提升39%。

数据驱动持续迭代

用户行为分析工具为导航优化提供精准坐标。热力图显示,某知识付费平台导航栏右侧30%区域的点击量仅占整体5%,调整后该区域内容曝光量提升300%。漏斗分析模型揭示,从导航入口到内容消费的转化流失主要发生在第二层级,针对性优化后该环节跳出率下降18%。

语义分析技术的应用让导航系统更懂用户。某门户网站部署意图识别引擎后,将“生育津贴”等民生诉求关键词直接映射到办事入口,使政策查询页面的跳出率从62%降至35%。随着Web3.0时代的到来,基于用户数字身份的个性化导航逐渐普及,测试显示定制化导航结构可使回访用户的内容探索深度提升41%。