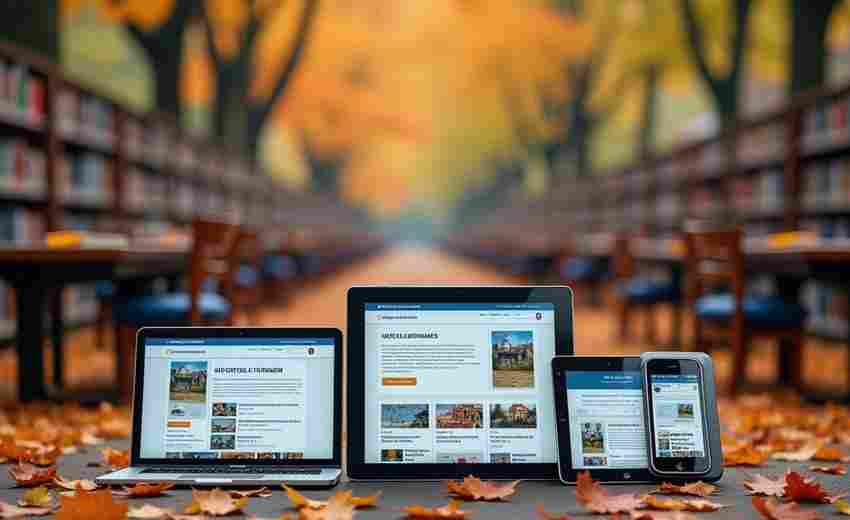

随着移动互联网的普及,教育类网站的用户访问场景已从传统的PC端逐渐转向手机、平板等移动设备。据统计,超过70%的学生及家长倾向于通过移动端获取学校信息、查询课表或参与线上活动。许多学校网站仍存在页面加载缓慢、布局错位、操作不便等问题,直接影响信息传达效率和用户体验。如何在有限的屏幕空间内实现内容高效呈现,成为教育信息化建设的关键挑战。

构建响应式布局

响应式设计是移动端优化的核心策略。通过弹性布局和媒体查询技术,可使页面元素根据屏幕尺寸自动调整排版。例如河南教育科研网在重构移动端时,采用栅格系统对图文内容进行分区展示,确保从智能手机到平板电脑均能保持视觉层次。

具体实施中需注意两点:一是使用相对单位(如rem)替代固定像素,避免元素溢出屏幕;二是设置断点响应规则,当检测到设备宽度小于640px时自动切换移动版样式。某高校官网改造案例显示,采用响应式布局后,移动端用户停留时长提升42%,信息查找效率提高35%。

强化性能优化

移动端网络环境的不稳定性要求严控资源体积。研究表明,页面加载超过3秒将导致53%的用户流失,因此需将首屏资源控制在1MB以内。通过WebP格式压缩图片可使体积减少30%,配合CDN分发可将河南某高校官网加载时间从4.2秒降至1.8秒。

代码层面需实施多重优化:合并CSS/JS文件减少HTTP请求,启用Gzip压缩降低传输量,设置缓存策略复用静态资源。测试数据显示,采用浏览器缓存后,某中学网站重复访问加载速度提升60%。同时应避免阻塞渲染的脚本,将非核心JavaScript异步加载。

重构交互体验

移动端操作需适配触控特性,设计44px以上的点击热区。郑州大学网络中心在改造导航系统时,将折叠菜单与抽屉式导航结合,通过多级标签实现复杂栏目体系的扁平化呈现,使信息层级深度减少50%。

表单交互是教育网站的高频场景。采用智能填充技术可减少60%的输入操作,某高校报名系统改造后,移动端表单提交完成率从58%提升至89%。同时应增加加载状态反馈,如使用骨架屏技术消除白屏等待焦虑,这在教务系统查询场景中使用户误操作率降低27%。

优化视觉传达

视觉识别体系需兼顾功能性与品牌特性。河南教育科研网通过建立「经典蓝」主色调规范,配合标准化图标组件,既强化了教育机构专业形象,又确保不同终端视觉一致性。文字排版需遵循移动端阅读习惯,正文字号建议不低于16px,行高保持在1.5倍以上,某实验学校官网改版后移动端阅读完成率提升33%。

动态效果的应用应克制且有目的性。加载进度条、页面切换过渡动画等微交互可提升操作感知,但需控制时长在300ms以内。研究显示,适度动效能使信息传达效率提高28%,但过度使用会导致性能下降。

建立持续优化机制

通过Google Lighthouse等工具定期监测性能指标,某985高校网站运维团队设置月度性能审计机制,将移动端评分从58分提升至92分。真实用户监控(RUM)数据更具参考价值,通过采集不同网络环境下的加载数据,可针对性优化弱网适配策略。

用户反馈渠道的构建同样关键。某市教育局在网站增设「体验反馈」浮窗,三个月内收集237条有效建议,据此优化了移动端的文件下载模块,使文档打开失败率从19%降至3%。AB测试可作为决策支撑,在导航栏改版测试中,图标+文字的组合方案比纯图标方案点击率高41%。