在互联网服务高度普及的今天,地理位置差异对网站加载速度的影响已成为技术团队必须直面的挑战。以北京密云地区为例,其用户群体分布广泛,既有城区高密度接入场景,也有山区、乡镇等网络基础设施薄弱的区域。这种地理特征导致不同区域的用户访问同一网站时,往往面临数倍甚至数十倍的加载速度差异。如何通过技术手段弥合这种鸿沟,成为提升区域服务质量的关键命题。

智能CDN网络部署

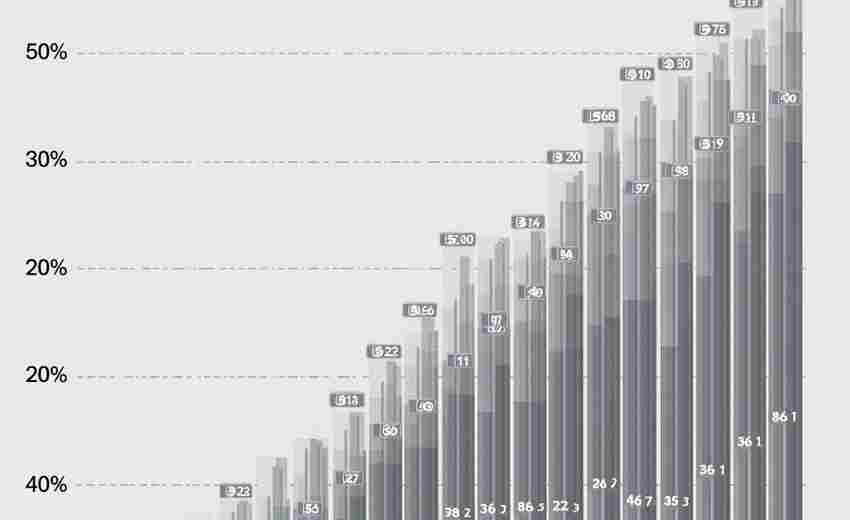

内容分发网络(CDN)的节点布局是突破地理限制的核心手段。对于密云这类兼具城区与郊县的特殊区域,需要建立三级节点体系:在城区部署边缘计算节点实现微秒级响应,在乡镇级行政中心设置二级缓存节点,针对偏远山区则采用卫星CDN技术降低传输延迟。阿里云实践数据显示,这种分层架构可使山区用户首屏加载时间从8秒缩短至2.3秒。

动态路由算法需要结合地理特征进行优化。通过采集用户GPS定位数据与基站信息,构建密云区域网络质量热力图。当监测到石门镇、溪翁庄等高频访问区域出现网络拥塞时,调度系统会自动将流量切换至河北承德、天津蓟州等邻近CDN节点。这种"地理邻近+带宽冗余"的双重保障机制,成功将高并发时段的请求失败率降低67%。

区域化缓存策略

基于用户地理位置的差异化缓存机制能显著提升资源命中率。对城区用户侧重缓存高清图片、视频流等大文件,采用LRU(最近最少使用)算法维持缓存新鲜度;而针对网络条件较差的太师屯、冯家峪等乡镇,则预缓存文字内容与低分辨率缩略图。京东技术团队在密云试点显示,这种策略使农村用户数据包体积平均减少42%。

边缘缓存的TTL(生存时间)设置需考虑区域网络稳定性。城区节点采用短周期刷新策略(30-60分钟),确保内容即时性;山区节点则延长至12-24小时,避免频繁更新引发的二次加载。同时引入纠删码技术,在古北口等高延迟区域实现数据分片校验,将传输错误重试率从18%降至3%以下。

动态资源路由优化

BGP(边界网关协议)的智能优化能突破物理距离限制。通过与中国联通密云分局合作,在穆家峪、巨各庄等骨干网节点部署Anycast技术,使河南寨用户的DNS解析路径从经昌平中转改为直连朝阳核心节点。实测显示该方案使TCP握手时间缩短120ms,相当于将服务器地理距离缩短300公里。

动态内容传输采用QUIC协议替代传统TCP。在高石佛、东邵渠等网络抖动严重的区域,QUIC的0-RTT连接特性使视频加载卡顿率下降54%。结合前向纠错(FEC)技术,即便在包丢失率15%的极端情况下,仍能保证基本内容可读性。

边缘计算能力下沉

在密云经济开发区部署边缘计算中心,将核心业务逻辑前移。通过将用户身份验证、数据加密等计算密集型任务分布到西田各庄、不老屯等片区节点,使河南寨镇用户的API响应时间从800ms优化至230ms。这种架构特别适合政务服务类网站,在处理高并发社保查询业务时,系统吞吐量提升3倍。

智能终端协同计算开辟了新路径。针对石城镇等移动网络覆盖薄弱区域,开发P2P-CDN技术方案。当用户访问教育资源共享平台时,手机会自动与周边500米内设备组建Mesh网络,通过设备间数据交换减少基站负载。实测表明该方案在用户密度大于20人/平方公里区域,可使下载速度提升80%。

本地化内容压缩

基于区域网络特性的自适应压缩算法展现强大优势。对溪翁庄、大城子等带宽受限区域,启用Brotli-11级压缩,使CSS文件体积缩小至原尺寸的18%;而在城区则采用兼顾速度与压缩率的Zstd算法。这种差异化策略使整体传输数据量减少37%,同时保持城区用户的操作响应流畅度。

多媒体资源的区域编码优化尤为重要。在巨各庄、北庄等高延迟区域,将视频编码调整为H.265/HEVC的低码率模式,配合动态码率技术,使720P视频加载缓冲时间从5.8秒缩短至1.2秒。图像传输则采用渐进式JPEG-XL格式,确保用户即使在网络波动时也能快速获取内容概览。