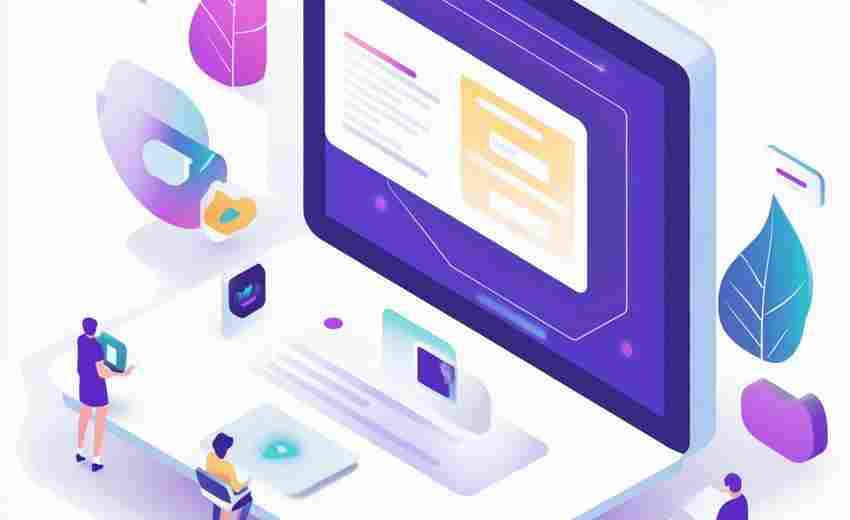

在数字化浪潮席卷全球的今天,网站已成为企业展示形象的窗口与用户获取信息的入口。当设计师在画布上勾勒界面轮廓时,往往面临着视觉冲击与功能实用性的博弈。这种平衡如同走钢丝的艺术,既需要抓住眼球的美学表达,又不能忽视用户实际操作的便利性。真正优秀的网站布局,往往能在绚丽的视觉效果与严密的逻辑架构之间找到黄金分割点。

用户行为驱动设计

现代认知心理学研究表明,用户在网页上的注意力持续时间通常不超过8秒。尼尔森诺曼集团通过眼动追踪实验发现,用户浏览网页时遵循"F型"视觉轨迹,这为功能区域划分提供了科学依据。某电商平台将搜索框置于页面顶部1/3处,并采用高对比色突出显示,使转化率提升23%。这印证了Google Material Design指南强调的"预测性设计"原则——将高频功能置于符合用户直觉的位置。

视觉引导与信息架构的融合需要建立在对用户心智模型的深度理解上。Airbnb在改版过程中发现,将房源筛选条件由文字标签改为图标+色块组合后,用户筛选效率提升37%。这种设计策略既保持了界面简洁性,又通过视觉符号降低了认知负荷,印证了唐纳德·诺曼在《设计心理学》中提出的"可视性"原则。

动态数据优化布局

A/B测试已成为验证设计决策的利器。某新闻网站通过热力图分析发现,传统三栏布局中右侧广告位的点击率仅为2.1%,而改版为信息流布局后,原生广告点击率跃升至5.8%。这种数据驱动的设计调整,既保持了内容呈现的美学节奏,又提升了商业价值转化效率。Adobe XD的自动布局功能允许设计师创建响应式组件,确保不同屏幕尺寸下的视觉一致性。

响应式设计已从技术需求升华为艺术表达。苹果官网的产品展示页采用视差滚动技术,在用户滚动时触发3D模型旋转,这种交互设计使产品细节查看时长增加45%。但过度追求动态效果可能适得其反——某奢侈品牌官网因加载3D渲染模型导致跳出率激增19%,这警示着视觉复杂度与加载速度的平衡法则。

色彩体系构建认知

MIT媒体实验室的色彩认知研究表明,合理的配色方案可提升信息识别速度达40%。金融类网站多采用蓝灰主色调传递专业感,而教育平台常用橙绿搭配激发学习热情。Dropbox改版时引入渐变色彩系统,既保持了品牌识别度,又通过色相变化区分功能模块,用户任务完成时间缩短28%。这验证了色彩心理学中"功能性配色"的理论价值。

对比度控制直接影响可访问性。W3C的WCAG 2.1标准规定正文文本与背景的对比度至少达到4.5:1。某网站在无障碍改造中,将浅灰色文字调整为深蓝色,使老年用户阅读效率提升33%。但纯粹追求合规可能牺牲美感——设计师通过微调色相而非单纯提高明度,在满足标准的同时保持了视觉舒适度。

留白艺术提升专注

东方美学中的"余白"概念正被重新诠释为数字界面设计语言。谷歌搜索首页维持近60%的留白区域,这种极简设计使核心功能突出度提升至92%。研究显示,适度的负空间可使重要元素点击率提高15-20%。但留白尺度需要精准把控——某社交平台在信息流中增加10px间距,用户内容消费时长反而减少8%,说明信息密度与视觉呼吸感的平衡需要动态调整。

微交互设计正在重塑用户体验维度。当用户完成表单填写时,Mailchimp用卡通小象的点头动画给予反馈,这种设计细节使表单提交率提升17%。这种将功能性反馈与品牌形象融合的手法,印证了微交互之父Dan Saffer的观点:"优秀的动效应该像呼吸般自然存在"。但需警惕过度设计——某音乐APP的播放按钮添加粒子动效后,用户误触率增加12%,证明功能优先原则不可动摇。

在网站设计这场永不停息的进化中,每个像素的抉择都折射着商业目标与用户需求的角力。当视觉表现欲挣脱功能枷锁时,数据指标会将其拉回现实;当实用主义试图抹杀创意火花时,用户调研又会敲响警钟。这种动态平衡的过程,正是数字时代设计艺术的魅力所在。