在数字营销的灰色地带,黑帽SEO从业者为追求短期利益,往往将数据造假作为蒙蔽客户与搜索引擎的惯用伎俩。从伪造流量到虚构排名,从虚假外链到技术干扰,这些手段不仅扭曲了市场规律,更让整个行业的信任体系面临崩塌风险。当算法漏洞与人性贪婪结合时,催生出令人眼花缭乱的作弊生态。

流量伪造的魔术戏法

流量数据的虚假繁荣是黑帽SEO最直观的造假手段。从业者通过自动化工具模拟用户行为,利用分布式代理IP网络制造虚假访问量,某些黑产团伙甚至能操控数千个秒拨IP实现流量轰炸。这类工具不仅能伪造页面停留时长、点击热力图等用户行为数据,还能针对特定搜索引擎的流量特征进行参数调校,例如模拟百度蜘蛛的抓取频率以规避检测。

更隐蔽的手法在于流量劫持与分流技术。通过DNS污染、HTTP劫持等方式,将正常用户的访问请求重定向至目标网站,在用户无感知的情况下创造"真实"流量。某案例显示,黑客组织曾利用CDN服务漏洞,将网站流量批量导入平台,日均伪造UV超过10万次。这种技术型造假不仅欺骗了SEO效果评估系统,更直接威胁到互联网基础设施安全。

排名操控的数字幻影

关键词排名的虚假呈现构成黑帽SEO的第二重骗局。常见手法包括在页面元标签中堆砌无关热词,利用CSS隐藏技术制造关键词密度假象。某机械制造商的网站案例显示,其首页ALT属性中重复堆砌"抛丸机"关键词达87次,通过背景色隐藏文字使得实际密度虚增至12.3%,远超行业安全阈值。

动态伪装技术则让排名造假更具欺骗性。通过判断访问者身份,对搜索引擎蜘蛛和真实用户呈现差异化内容。某网站被发现在页面头部插入检测脚本,当识别到百度蜘蛛访问时显示合规的建材类关键词,而普通用户则会跳转到内容,这种"双面网页"能持续保持搜索引擎收录排名。更高级的作弊系统甚至能根据搜索引擎算法更新实时调整关键词布局,形成动态对抗机制。

内容伪装的镜像迷宫

内容生产端的造假已形成工业化流水线。自动化采集工具能在1小时内生成500篇伪原创文章,通过同义词替换、语序调整等方式规避重复率检测,某些系统还集成了GPT模型进行语义重组。这类内容工厂构建的镜像网站群,往往通过301重定向将权重集中到主站,形成虚假的内容生态体系。

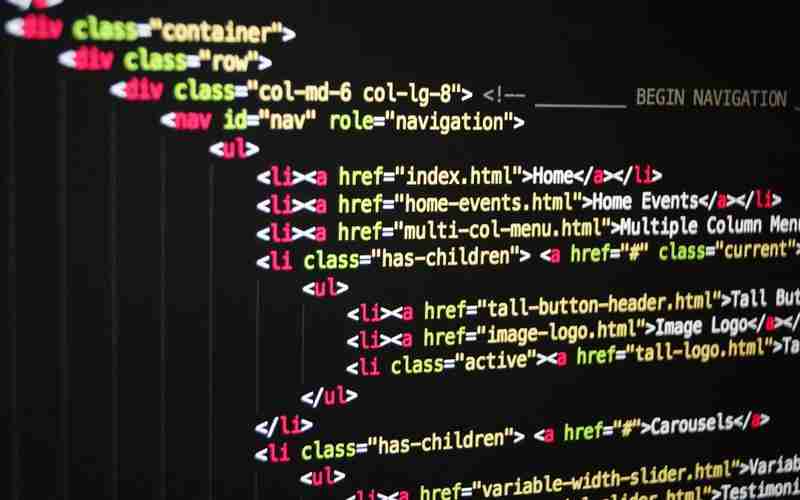

桥页技术的进化让内容伪装更具针对性。黑帽从业者针对长尾关键词建立专题页,页面正文部分填充无关的正常内容,而在不可见区域植入、等非法关键词。某案例解析显示,这类页面会利用HTML注释标签隐藏敏感信息,既保证搜索引擎抓取又避免触发人工审核。更专业的团队甚至建立关键词热度追踪系统,实时捕捉上升趋势词进行桥页布局。

外链欺诈的暗网矩阵

链接农场已从简单的站群互链发展为跨平台生态。某些黑产组织通过劫持教育机构、网站的评论系统,批量植入隐藏外链,利用高权重站点的权威性提升目标网站排名。数据分析显示,被入侵的行业协会网站中,平均每个站点被植入23条暗链,其中78%指向非法平台。

链接交易市场则呈现出金融化特征。某些地下平台采用竞拍模式进行外链买卖,将官网.edu链接的单价炒至每条800美元,并配套提供流量证明、收录截图等"增值服务"。更精明的操盘手会建立链接权重评估模型,通过历史数据预测不同外链的价值衰减曲线。这种将灰产数据化的操作模式,使得外链造假具备更强的隐蔽性和持续性。

技术干扰的迷雾屏障

IP欺骗技术已形成完整产业链。专业服务商提供动态住宅代理服务,能模拟全球不同地区的真实用户网络环境,配合虚拟浏览器指纹技术,使得流量来源看似分布合理。某案例中的黑帽SEO团队,使用超过4000个住宅IP轮询点击广告,制造出自然增长的效果曲线。这类技术不仅能绕过常规反作弊系统,还能伪造地域性流量特征以满足客户的特定需求。

流量劫持技术正向底层协议渗透。通过篡改HTTP响应头、伪造DNS解析记录等手段,黑产组织能将竞争对手的自然流量转化为自身数据。安全机构曾发现某案例利用TLD名称服务器漏洞,批量劫持.co域名流量,日均窃取UV超过50万次。这种基础设施层的攻击不仅影响SEO效果评估,更危及整个互联网的信任根基。当技术手段突破道德边界,数据造假便演变为系统性网络安全威胁。