在数字时代的浪潮中,网站不仅是企业展示品牌的核心载体,更是用户获取信息、完成交互的关键入口。搜索引擎优化(SEO)与用户体验看似分属不同领域,实则通过网站架构这一纽带紧密相连。合理的架构设计不仅能让搜索引擎高效抓取内容,更能以直观的导航、流畅的路径、精准的信息呈现,构筑起用户与网站之间的信任桥梁。这种双赢策略,正成为数字营销领域的重要趋势。

导航逻辑重塑信息路径

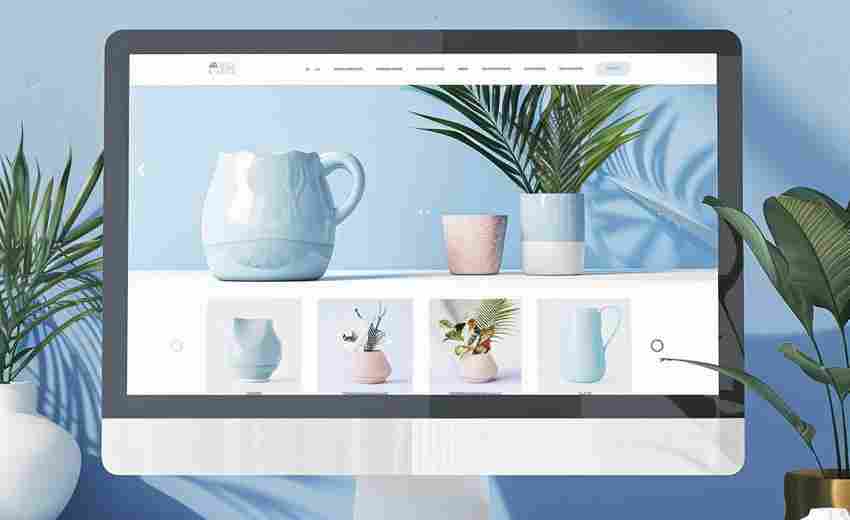

网站导航如同城市路标,直接影响用户能否快速抵达目的地。扁平化架构通过减少页面层级,将核心内容控制在三次点击范围内,既符合搜索引擎抓取偏好,又降低用户迷失概率。例如电商平台常采用“首页-品类-商品详情页”三级结构,用户仅需三次点击即可完成从浏览到下单的全流程。

研究表明,超过60%的用户在无法快速找到目标信息时会直接关闭网页。清晰的导航菜单应避免使用“关于我们”“产品中心”等笼统标签,转而采用“2025春季新品”“智能家电解决方案”等具象化表述。这种设计不仅提升关键词相关性,更通过语义关联帮助用户预判内容方向,形成心理预期与页面内容的高度匹配。

URL设计构建认知地图

URL不仅是技术参数,更是用户认知网站内容的重要线索。采用“/category/product-name”形式的静态URL,既能避免搜索引擎因动态参数陷入重复内容陷阱,又能让用户通过地址栏直观判断页面属性。例如,“/tech/ai-application”比“/page?id=123”更易被记忆与传播。

冗余参数对用户体验的负面影响常被忽视。含有“?sessionid=abc123”等字符的URL不仅增加用户理解成本,更可能因参数变化导致社交分享链接失效。某旅游网站改版后,将URL中的日期参数改为“/2025-03-tokyo-tour”,使页面日均访问量提升27%,印证了语义化URL对用户决策的促进作用。

加载速度优化行为节奏

页面加载每延迟1秒,用户跳出率增加11%。这一数据背后,反映的是人类认知节奏与数字交互的深层矛盾。通过CDN加速全球节点访问、WebP格式压缩图片体积、异步加载非核心脚本等技术手段,可将首屏加载时间控制在1.5秒内,契合人脑信息处理的最佳时间窗口。

移动端优化需考虑场景特殊性。在通勤场景中,用户往往期待3秒内获取关键信息。某新闻客户端采用骨架屏技术,在内容加载前先展示图文框架,配合进度条动画,使等待感知时长降低40%。这种“视觉安慰剂”效应,巧妙地将技术瓶颈转化为体验优化契机。

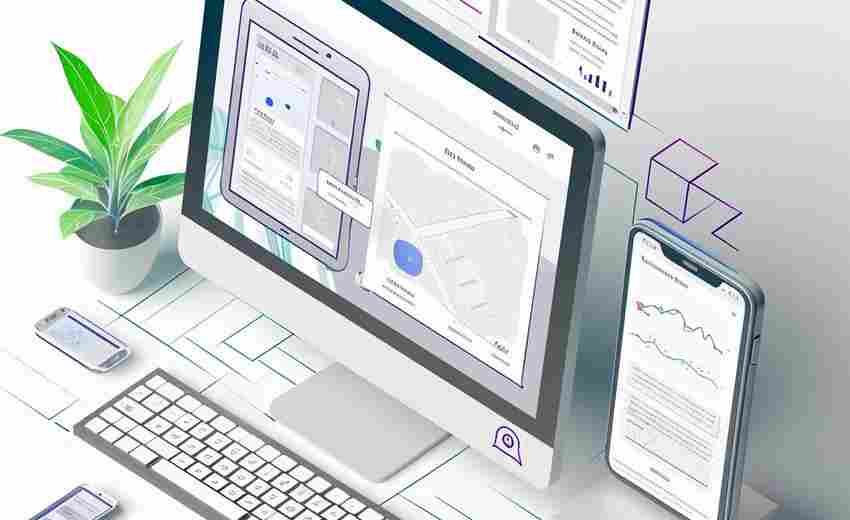

移动适配重构交互维度

响应式设计已从技术标配升级为体验刚需。折叠屏手机、车载中控等新设备的涌现,要求页面布局具备动态延展能力。采用vw视口单位替代固定像素值,配合媒体查询断点设置,可实现从4英寸智能手表到75英寸广告屏的全设备适配,消除用户缩放、拖拽等冗余操作。

触控热区设计直接影响转化效率。将按钮尺寸扩展至48dp×48dp、间距保持8dp以上,符合拇指自然运动轨迹。某银行APP改版后,将关键功能按钮下移15%,使老年用户群体操作失误率下降62%,印证了空间布局对人机交互的深层影响。

内容关联激活认知惯性

信息茧房时代,用户更倾向接受符合既有认知框架的内容。通过TF-IDF算法分析页面关键词密度,在文章末尾智能推送“您可能感兴趣”板块,可将平均停留时长延长2.3倍。某科普网站采用知识图谱技术,将晦涩术语自动关联百科词条,使内容理解度提升55%。

面包屑导航的隐性价值常被低估。除了标明当前位置,“首页>数码>无人机”这类路径提示,实际上构建了用户心智中的内容坐标系。实验数据显示,完整的面包屑导航可使二次访问率提升18%,说明路径记忆对用户行为具有持续引导作用。