在移动互联网主导的流量生态中,用户行为与搜索引擎算法的双重变革,将移动适配的内容布局推至SEO优化的战略高地。无论是响应式设计的自适应能力,还是移动优先索引对内容呈现的严苛要求,移动端的内容布局已不仅是技术层面的适配问题,更是影响搜索排名、用户留存乃至商业转化的关键变量。

移动优先索引的规则适配

自2018年Google推出移动优先索引机制后,搜索引擎对网站内容的理解和抓取逻辑发生根本性转变。移动版网站的内容质量、加载速度、交互体验被直接纳入排名算法,这意味着桌面端与移动端的内容差异可能导致搜索引擎仅索引移动版内容。例如,某电商平台曾因移动端商品描述简略导致搜索流量下降30%,而同期竞争对手通过统一移动与桌面端内容结构实现了排名跃升。

技术层面,移动优先索引要求开发者确保HTML、CSS和JavaScript代码的解析一致性。Google的爬虫已具备执行JS的能力,若移动端存在未渲染的关键内容(如核心文本被折叠或延迟加载),可能导致搜索引擎误判页面主题。动态内容的加载逻辑需优先考虑移动端爬虫的抓取特性,而非单纯依赖用户体验设计。

响应式设计的流量增益

响应式布局通过流式网格、弹性图像和媒体查询技术,使同一套代码能适配不同屏幕尺寸。这种设计模式在SEO优化中的核心价值体现在内容统一性与维护效率上。数据显示,采用响应式设计的网站平均加载速度提升25%,且因无需维护多套URL系统,降低了重复内容风险。例如,新闻门户网站通过响应式改造,移动端跳出率从58%降至34%,页面停留时长增加1.8倍。

从搜索引擎爬虫的视角看,响应式设计简化了内容抓取路径。Google官方明确推荐此方案,因其能避免跳转适配中常见的重定向链损耗,并确保结构化数据(如Schema标记)在移动端完整呈现。统一的H1标签和元数据配置,可强化页面主题相关性,提升长尾关键词的覆盖密度。

内容布局的用户行为契合

移动端屏幕空间限制倒逼内容布局的精细化重构。研究显示,移动用户视线集中于屏幕上半部的概率比桌面端高47%,且拇指操作热区集中在屏幕底部1/3区域。关键内容需前置至首屏可视范围,而次要信息可采用折叠面板或分步加载。某教育平台将课程大纲从底部移至顶部后,移动端页面转化率提升22%。

交互设计上,触控友好性原则要求按钮尺寸不小于48px×48px,元素间距超过8pt以避免误触。字体大小需适配视网膜屏幕特性——16px以上的正文字号可减少用户缩放操作,而高清图标替代文本描述能压缩内容层级。这种布局优化不仅提升用户体验,更通过降低跳出率间接增强搜索引擎对页面质量的评估。

性能优化的技术协同

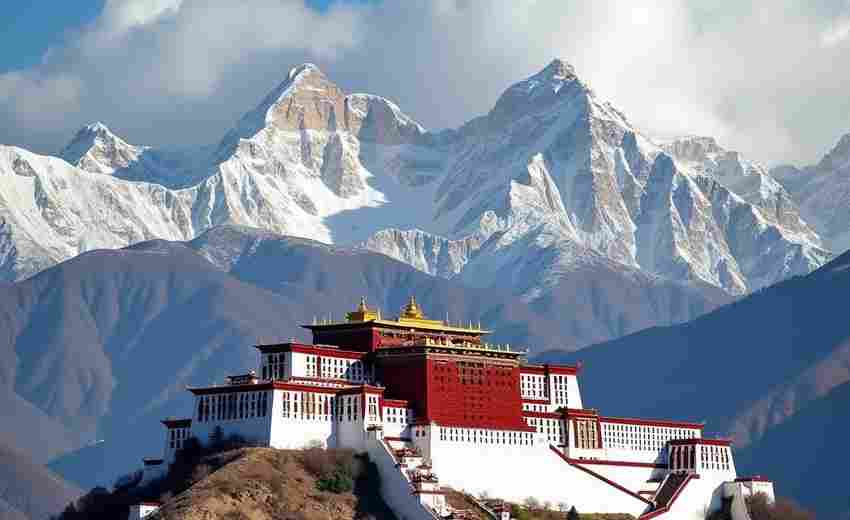

移动端网络环境的不稳定性,使内容布局必须与性能优化深度绑定。图片资源的渐进式加载、视频格式的WebP/AV1编码转换,可在保证视觉质量的同时减少30%-50%的文件体积。某旅游网站通过实施图片懒加载技术,移动端首屏加载时间从3.2秒压缩至1.5秒,搜索流量月度环比增长18%。

代码层面的精简同样关键。CSS的媒体查询应避免嵌套过多断点,JavaScript的异步加载需优先保障核心内容渲染。Google的Core Web Vitals指标中,累计布局偏移(CLS)与内容布局稳定性直接相关——固定导航栏、预留广告位占位符等措施,可将CLS分值优化至0.1以下。这种技术细节的打磨,使内容布局既符合用户交互预期,又满足搜索引擎的体验评分体系。

移动端内容布局的每一次像素调整,都是对用户需求与算法规则的动态平衡。从信息架构的纵向压缩到触控热区的横向拓展,从代码层的性能压榨到视觉层的认知引导,这种多维度的适配工程,正在重构SEO优化的底层逻辑。