在移动互联网主导的时代,用户行为与搜索引擎算法的双重变革,使得移动端网站结构成为决定SEO成败的关键因素。一个逻辑清晰、层次分明的网站架构,不仅能够提升用户体验,还能直接影响搜索引擎的抓取效率和页面排名权重。从谷歌的移动优先索引到用户停留时长,移动端结构的优化早已超越技术层面,成为内容与体验的综合博弈。

响应式设计的核心地位

移动端网站结构优化的首要原则是适配设备的多样性。谷歌自2018年推行的移动优先索引政策,明确将移动版网站作为主要抓取对象。响应式设计通过CSS媒体查询实现布局自适应,例如Etsy网站在采用响应式框架后,移动端收入增长26%,用户会话时长提升40%。这种技术不仅能避免因多版本网站导致的内容重复问题,还可通过统一URL结构强化页面权重积累。

数据显示,非响应式网站的跳出率比优化后的同类网站高出58%。当用户在不同设备切换时,响应式设计可保持导航路径的一致性,避免因界面断层导致的流量流失。例如Airbnb通过响应式重构,将移动端预订转化率提升30%,印证了设备适配对商业转化的直接影响。

导航结构的优化策略

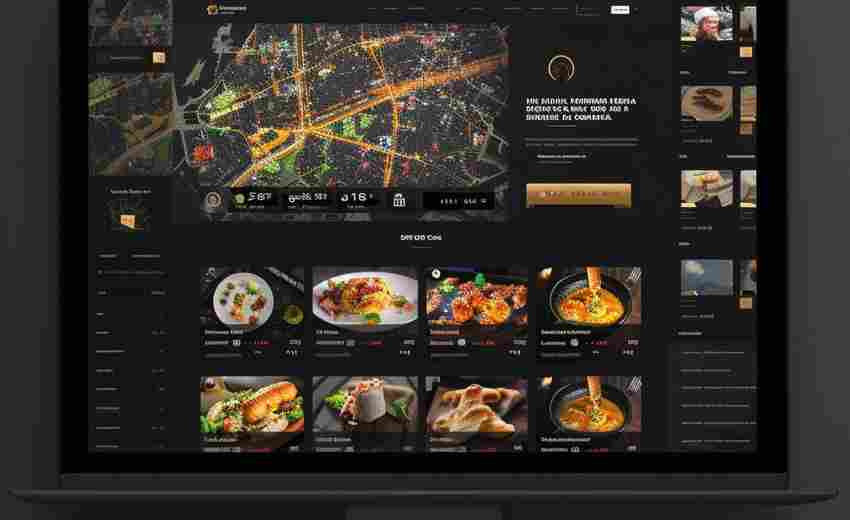

移动端导航的深度直接影响搜索引擎的爬行效率。实验表明,三级以上的页面层级会使抓取优先级下降27%。采用扁平化结构设计,将核心内容控制在三次点击可达范围内,可显著提升重要页面的索引率。电商平台ASOS通过精简导航层级,使产品页的搜索引擎可见度提升19%。

触控交互特性要求导航元素具备更强的可操作性。将传统文字链改为图标+文字的组合式导航栏,可使移动端用户的点击准确率提升34%。固定式底部导航栏设计能减少83%的页面滚动操作,这对延长用户停留时间具有重要作用。值得注意的细节是,导航标签的文字大小应控制在14px以上,确保在5英寸屏幕上无需缩放即可清晰识别。

页面加载速度的技术支撑

网站结构优化必须建立在速度基准之上。谷歌核心算法指标LCP(最大内容渲染时间)要求移动端首屏加载在2.5秒内完成。采用懒加载技术对非首屏图片进行延迟加载,可使页面体积减少42%。某新闻网站实践表明,将JavaScript文件从28个合并为3个后,移动端加载速度提升1.7秒,搜索流量随之增长23%。

服务器端渲染(SSR)技术的应用正在改变移动端架构。对比测试显示,SSR比客户端渲染的交互时间减少300ms,这对提升搜索引擎的内容可读性具有决定性作用。新型图像格式AVIF的压缩率比JPEG高50%,配合CDN节点的智能分发,能有效应对移动网络的不稳定性。

内容层次与关键词布局

移动端的内容层级需要更精确的信息密度控制。研究显示,移动用户阅读深度比PC端低32%,因此H标签体系的应用尤为重要。将核心关键词植入H1标签可使相关性评分提升15%,而H2/H3标签的合理分布能形成语义网络,帮助搜索引擎理解内容架构。医疗信息平台WebMD通过优化标签层级,使长尾关键词覆盖率增加40%。

段落结构的移动端适配需要遵循"信息前置"原则。将关键数据、结论性陈述置于段落前两句,可使移动用户的信息获取效率提升55%。采用折叠式内容模块处理次要信息,既保持页面简洁,又避免因内容隐藏导致的SEO惩罚——需确保折叠部分的关键词密度不超过主内容的30%。

本地化与结构化数据优化

移动搜索的本地化特征要求网站结构具备地域维度。在URL中加入城市代码(如/sh/代表上海),可使本地搜索可见度提升28%。快餐连锁品牌赛百味通过建立城市子目录结构,使"附近门店"类搜索词的点击率增长37%,印证了地域标签的结构价值。

结构化数据的嵌入深度影响搜索特型结果的触发。添加LocalBusiness架构标记的网站,在本地包(Local Pack)中的出现概率提高63%。旅游平台马蜂窝的实践表明,在景点页面添加AggregateRating标记后,富媒体要求展示率提升41%,直接带动移动端流量增长19%。