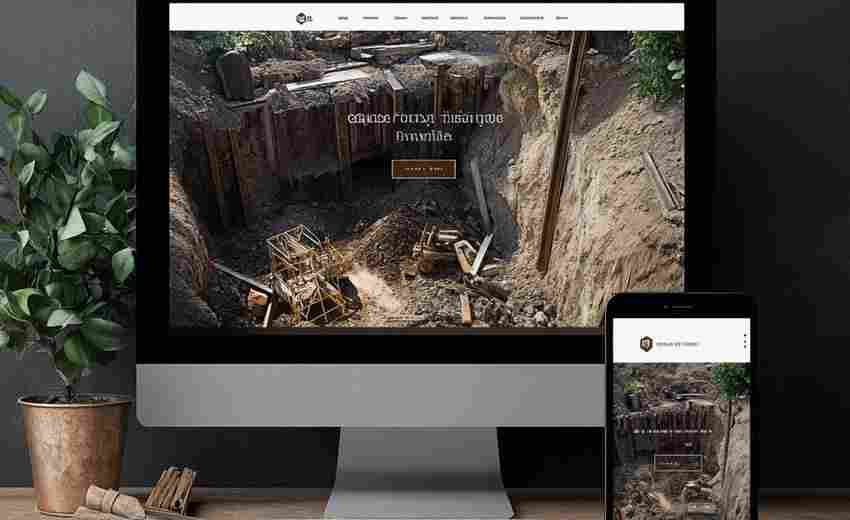

随着移动设备使用率的持续攀升,搜索引擎的索引逻辑已从传统的桌面优先转向移动优先。这一变革不仅改变了用户获取信息的方式,也对网站结构的优化提出了前所未有的挑战。从响应式设计的适配到交互逻辑的重构,每一个技术细节都成为影响搜索引擎排名与用户体验的关键变量。

响应式设计的适配难题

在移动优先的索引机制下,网站必须实现跨设备的无缝适配。谷歌明确要求移动端与桌面端保持内容一致性,否则可能导致搜索引擎对网站权重的误判。例如,某些企业为节省开发成本,采用独立移动站点的架构,却因未同步更新移动端内容而触发搜索引擎的重复内容惩罚机制。

响应式设计的核心在于通过CSS媒体查询等技术实现动态布局调整。但实际开发中常出现元素堆叠错位、图片尺寸失配等问题。某电商平台的数据显示,当移动端图片加载超出屏幕宽度30%时,用户跳出率将上升58%。这种技术细节的疏漏不仅损害用户体验,更直接影响搜索引擎对网站技术评级的判定。

加载速度的技术瓶颈

移动网络环境的不稳定性放大了加载速度对SEO的影响。谷歌的Core Web Vitals标准将最大内容绘制(LCP)阈值设定为2.5秒,但在4G网络环境下,全球仍有32%的移动网页无法达标。这迫使开发者必须在代码压缩、资源预加载等二十余项技术指标中寻求平衡。

典型案例是新闻类网站对懒加载技术的过度依赖。虽然延迟加载非视区图片可减少初始请求数,但当用户快速滑动页面时,图片加载延迟超过0.8秒就会导致交互中断。这种技术优化与用户体验的矛盾,反映出移动端性能调优的复杂性远高于桌面时代。

内容呈现的结构矛盾

移动屏幕的物理限制要求内容呈现必须高度集约化。研究显示,移动用户对首屏信息的注意力集中时间较桌面用户缩短40%,这迫使内容创作者必须在500px的垂直空间内完成核心信息传递。但过度简化又可能触发搜索引擎的内容质量算法,如谷歌的HCU更新就对信息密度不足的页面实施降权。

某医疗资讯平台的AB测试显示,将文章段落从桌面端的5-6行压缩为移动端的3-4行时,虽然阅读完成率提升27%,但搜索引擎对关键信息的抓取完整度下降19%。这种内容呈现形式的调整需要同步优化结构化数据标记,通过Schema等语义化标签辅助搜索引擎理解内容架构。

导航交互的逻辑重构

传统PC端的树状导航结构在移动端面临可用性挑战。触控操作的特性要求导航元素具备至少48×48px的点击热区,这与屏幕空间限制形成冲突。某零售网站的改版数据显示,将主导航从文字链接改为图标结合汉堡菜单后,虽然节省了76%的导航栏空间,但用户找到目标页面的平均耗时增加22秒。

语音搜索的普及进一步加剧了交互设计的复杂性。当用户通过自然语言进行检索时,网站的信息架构需要支持语义跳跃式访问。谷歌的SGE功能测试表明,支持语义关联的网站相较传统结构网站,语音搜索流量获取效率提升41%。这要求导航系统既要保持物理层级的清晰,又要构建隐性的语义网络。

本地化搜索的架构优化

移动设备的定位特性使本地搜索流量占比突破63%,这要求网站结构必须支持地理维度的内容分发。某连锁餐饮品牌的案例显示,在网站架构中增设城市节点页面后,区域关键词排名平均上升17位,但维护成本同比增加35%。这种投入产出比的权衡成为技术团队的核心挑战。

结构化数据的部署精度直接影响本地搜索表现。当商户在页面中嵌入包含经纬度坐标的LocalBusiness标记时,地图要求的点击率提升54%。但动态内容网站常因坐标信息更新延迟触发搜索引擎的信任度扣分,这需要建立实时数据同步机制与缓存更新策略的协同体系。

技术标准的合规压力

移动优先索引推动着技术规范的快速迭代。从HTTP/2到QUIC协议的迁移要求,从AMP框架的强制推行到渐进式Web应用的兼容测试,技术团队每年需要处理超过40项标准更新。某门户网站的技术日志显示,仅2024年就因未及时适配CLS(累计布局偏移)标准导致流量损失1200万次。

Cookie政策的调整更暴露了移动架构的深层矛盾。当第三方Cookie被限制后,移动端用户行为追踪的准确度下降61%,这直接影响了搜索引擎对用户意图的判断依据。开发团队不得不重构用户识别系统,采用设备指纹与上下文信号融合的新模型,但这又带来新的隐私合规风险。