随着移动互联网的渗透率提升,"搜索"这一行为逐渐从固定的桌面场景向碎片化的移动场景迁移。用户习惯于通过手机即时获取周边服务信息——无论是寻找附近的餐厅、查询营业时间,还是对比本地商户评价。这种搜索行为的迁移,使得本地搜索优化与移动端SEO不再是独立赛道,而是形成了深度交织的协同网络。两者的融合不仅重塑了搜索引擎的算法逻辑,更催生出新的流量入口与用户触达方式。

用户体验的跨屏一致性

在移动优先的搜索生态中,本地化服务与设备适配性存在天然关联。谷歌的移动优先索引机制要求网站必须优先保障移动端内容的完整性与可访问性。当用户搜索"附近咖啡厅"时,搜索引擎不仅需要识别商户的地理位置,还需判断其移动端页面的加载速度、导航设计是否符合触屏操作习惯。例如,一家本地咖啡馆若采用响应式设计,其菜单页在手机端能自动折叠分类、营业时间模块突出显示,将同时满足移动SEO的技术标准和本地搜索的用户需求。

这种一致性还体现在内容呈现策略上。本地商户常犯的错误是在移动端隐藏部分服务信息(如停车信息或特殊折扣),而谷歌的爬虫会因内容缺失降低页面权重。相反,某健身工作室通过移动端专属的"课程实时预约"按钮,既提升了用户转化率,又因交互设计优化获得了搜索排名提升,印证了双重优化的叠加效应。

地理位置数据的多维应用

移动设备的GPS功能为本地搜索注入了空间维度。统计显示,78%的本地搜索会触发后续到店行为,而这些搜索中92%通过移动端完成。这要求企业在SEO策略中建立三维数据模型:在页面元标签嵌入地理坐标(如Schema标记中的GeoCoordinates),在内容中自然穿插社区地标参照,同时确保Google商家资料中的服务半径与移动端页面的服务范围一致。

实际操作中,数据分层策略尤为重要。某连锁宠物医院的做法颇具参考性:在桌面端主站集中展示品牌实力,而在移动端子页面动态生成"距您1.2公里"的实时距离提示,并关联LBS(基于位置的服务)弹窗,这种分层处理使其本地搜索转化率提升37%。搜索引擎对这种空间语义的捕捉,可通过页面停留时间、地图点击热区等用户行为数据进行反哺优化。

即时性需求的响应机制

移动搜索具有显著的即时特征,用户期待"搜索-决策-行动"链条在数分钟内完成。本地商户的SEO需特别强化时效性内容模块,如将"今日特惠"信息前置在移动端首屏,或在产品页添加"库存实时更新"组件。某生鲜电商的案例显示,移动端产品页加载时间每减少0.5秒,通过本地搜索带来的订单量就增加11%,印证了速度优化对即时需求满足的关键作用。

语音搜索的崛起进一步放大了这种协同效应。当用户通过移动设备语音查询"现在营业的药店",搜索引擎会交叉分析商户的营业时间数据(本地SEO要素)、移动端页面结构化数据抓取效率(移动SEO要素),以及语音结果播报的语义适配度。优化到位的企业往往在移动端设置语音搜索专用内容区块,用短句式、口语化的描述提升语义匹配度。

社交化行为的流量反哺

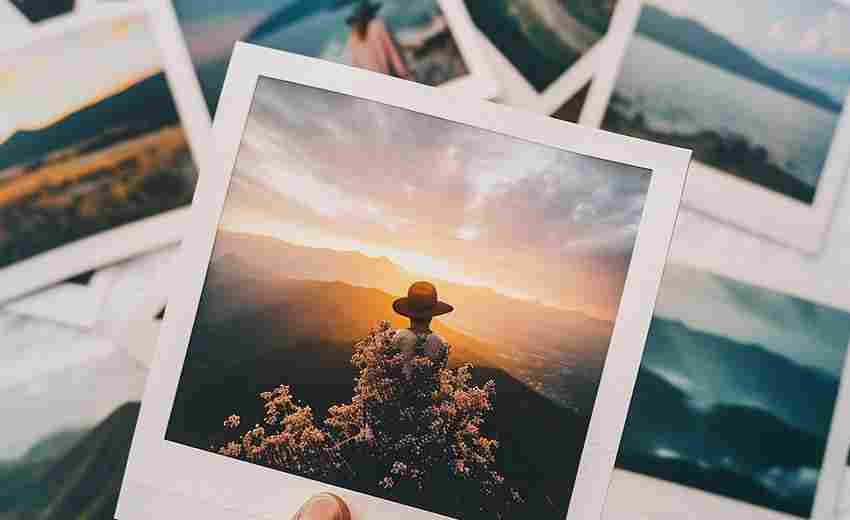

移动端本地搜索常与社交行为产生化学反应。用户在地图应用收藏某商户后,其社交媒体的打卡动态可能成为搜索排名的影响因子。某网红餐厅的运营数据显示,移动端页面添加社交分享按钮后,用户生成的UGC内容(用户原创内容)使品牌相关搜索量提升29%,这些内容中的地理位置标签又反向强化了本地SEO效果。

更深层的协同体现在评价体系的重构。移动端便捷的评价入口设计(如结账页面的星级评分弹窗),不仅提升用户互动率,其积累的本地化评价数据还会被搜索引擎视为排名信号。研究显示,移动端每新增10条带地理标签的积极评价,商户在"附近"类要求的曝光量平均增加15%。这种双向数据流动,正在重塑本地搜索的信任度评估模型。

离线场景的数字化映射

当用户身处实体空间进行移动搜索时,其行为模式呈现独特的地缘特征。智能设备的位置信息、店内WiFi连接记录、乃至移动支付数据,都在构建线下场景的数字化图谱。某商场通过移动端部署的AR导航系统,不仅优化了用户动线,其产生的室内定位数据还帮助搜索引擎更精准地理解商户的空间关系,使"商场三楼女装品牌"等长尾词的搜索排名提升42%。

这种映射关系还催生了新的内容形态。本地教育机构在移动端推出"试听课路线规划"功能,用户在获取导航服务的页面自动抓取周边交通、停车信息的结构化数据,这种场景化内容设计使其在"周末亲子活动"等地域性关键词排名中占据优势。搜索引擎开始将这类场景适配度纳入排名算法,标志着本地搜索与移动SEO的协同进入空间智能新阶段。