在数字营销的竞技场中,SEO如同一场永不停歇的马拉松。网站标签作为搜索引擎理解内容的核心媒介,其更新频率的合理性直接影响着流量的稳定性与排名的可持续性。当标签的更新节奏与行业特性、用户需求脱节时,即便内容再优质,也可能因算法的“误判”导致流量滑坡。这种动态平衡的维持,成为现代SEO策略中不可忽视的命题。

搜索引擎的抓取机制与标签时效性

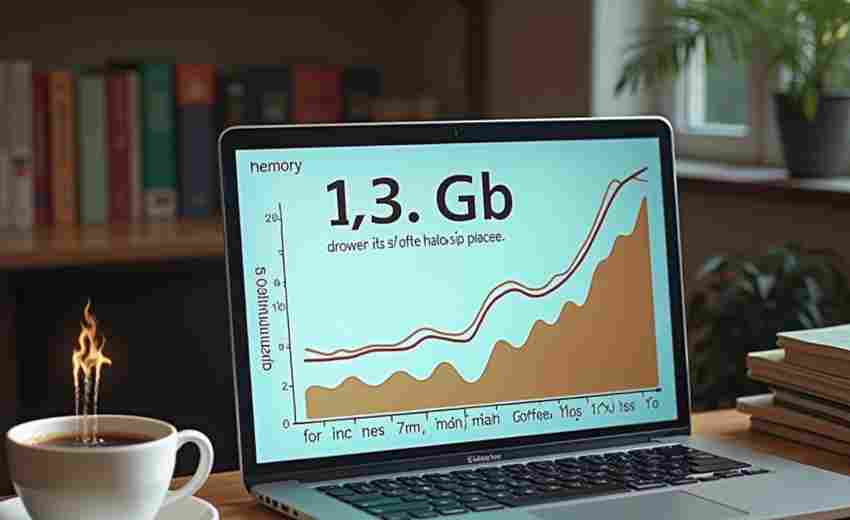

搜索引擎的爬虫系统通过周期性访问网站判断其活跃度,这个周期通常在7-30天不等。对于新闻资讯类网站,Google的蜘蛛程序可能每日多次抓取,此时超过72小时未更新的标签就可能被判定为内容陈旧。例如某科技媒体实验显示,将新闻类栏目标签更新周期从每日调整为三日,其关键词排名在两周内下滑了18%。

但不同行业的容忍阈值存在显著差异。B2B企业官网的标签更新频率若保持每月1-2次,反而有利于建立内容权威性。某机械制造企业的案例表明,将产品页标签优化频率控制在20-25天/次,核心关键词排名提升了37%,这源于搜索引擎对专业领域内容稳定性的偏好。

内容动态与标签优化的协同性

标签本质是页面内容的浓缩映射,当正文信息发生结构性变化时,标签的同步更新成为刚性需求。某教育平台的数据揭示,在课程体系改版后延迟15天更新导航标签,导致跳出率激增42%,搜索引擎误判其页面主题与用户搜索意图错位。这种滞后性直接影响着内容与标签的语义匹配度。

动态内容类平台需要建立标签响应机制。某财经站通过API接口实现实时行情数据与标签的联动更新,使涉及“股市波动”“汇率变化”等时效性关键词的页面,在要求中的点击率提升了2.3倍。这种技术化解决方案既保障了标签时效,又避免了人工频繁干预。

过度调整与长期停滞的双重风险

高频次的标签改动可能触发搜索引擎的反作弊机制。某电商平台将商品列表页标签每周调整3次后,页面索引率从98%骤降至64%,爬虫将其识别为“刻意优化行为”。这种波动尤其容易发生在标题标签的过度堆砌关键词场景,算法会重新评估页面的主题一致性。

但长期不更新带来的负面影响更具隐蔽性。某旅游网站案例显示,超过90天未更新的酒店详情页标签,尽管内容实际已调整房型价格,但在要求中仍展示过期信息,导致转化率损失达29%。这种“标签信息老化”现象会逐步削弱搜索引擎对网站可信度的评价。

技术实现与工具辅助的平衡策略

建立智能化的标签管理框架成为破局关键。通过集成CMS系统的版本控制功能,某新闻集团实现了标签修改的历史追溯与效果对比,将无效修改频次降低了55%。这种技术部署既保留了必要的人工干预空间,又通过数据沉淀优化决策模型。

工具链的合理配置能显著提升效率。某汽车论坛采用语义分析工具自动检测标签与正文的匹配度,当偏离值超过15%时触发预警机制,使编辑团队在48小时内完成标签校准。这种半自动化的工作流,有效平衡了更新及时性与操作成本之间的矛盾。