随着数字化转型的加速,全球企业正以前所未有的速度将数据迁移至云端。据Gartner预测,到2025年,超过75%的企业数据将在云平台处理。这种技术革命背后潜藏着复杂的合规挑战——从欧盟GDPR的严苛罚款到中国《数据安全法》的落地执行,企业不仅需要驾驭技术红利,更需在数据主权、隐私保护与法律责任的迷宫中找到平衡点。

一、法律管辖的多重博弈

云存储的物理服务器分布往往跨越国界,这直接导致企业数据可能同时受多个司法辖区的法律约束。例如,某跨国企业使用美国云服务商存储欧洲用户数据时,既要满足欧盟GDPR对数据主体权利的严格保护,又面临美国《云法案》赋予的数据调取权。这种法律冲突在2023年欧盟法院推翻《隐私盾》协议后愈发凸显,迫使企业必须采用数据本地化存储、法律管辖条款审查等应对策略。

合规风险还存在于行业特殊规范中。金融行业需遵循《个人金融信息保护技术规范》要求数据不得出境,医疗健康领域则受《健康保险流通与责任法案》约束。某国有银行因将客户交易日志存储在境外云平台,被监管部门处以年度营收2%的罚款,这警示企业必须建立动态更新的合规数据库,实时追踪200余项国内外数据法规的修订动向。

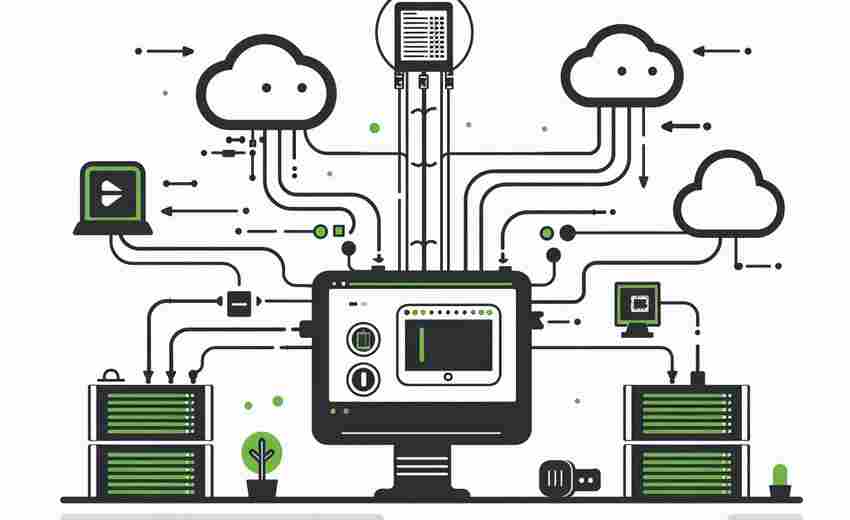

二、技术架构的安全边界

云端数据的分布式存储特性打破了传统网络边界,催生出新的安全漏洞。2024年某电商平台数据泄露事件显示,攻击者利用容器编排系统的配置错误,横向穿透了多个隔离的数据库集群。这要求企业不仅需要关注存储加密(如AES-256算法),更需构建涵盖KMS密钥管理、微服务API鉴权、实时入侵检测的多层防护体系。

技术合规的难点还在于责任边界的模糊。当采用Serverless架构时,云服务商负责底层设施安全,企业则需确保函数代码的漏洞不会导致数据泄露。某SaaS厂商因未对第三方插件进行沙盒隔离,导致用户隐私数据被恶意采集,这反映出技术方案选择必须同步评估安全责任划分。

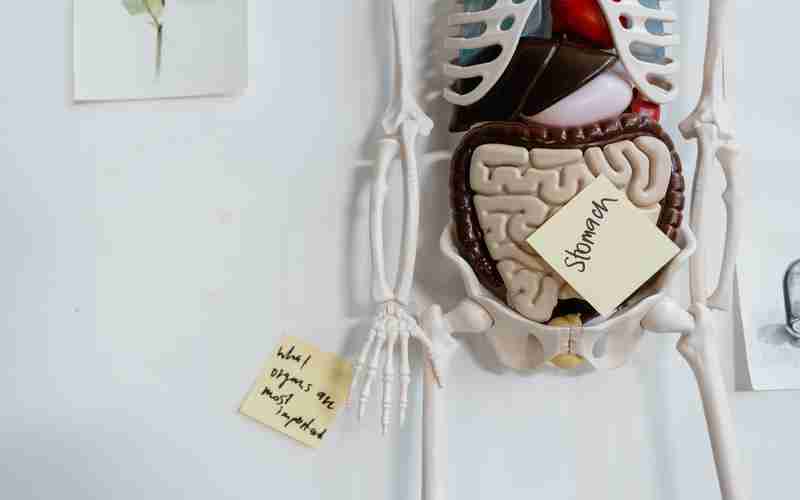

三、数据生命周期的合规闭环

从数据采集环节的分类分级开始,企业就面临合规性设计难题。《数据安全技术 数据分类分级规则》将数据分为核心、重要、一般三级,但实际操作中,某制造业企业误将生产参数定为一般数据,导致工业间谍轻易获取关键技术。这凸显出动态分类机制的必要性——通过机器学习持续识别数据敏感性变化,而非依赖初期静态标签。

在数据销毁阶段,云服务的多副本特性可能成为合规陷阱。某医疗机构误以为删除云端病历即完成合规义务,却未清除对象存储的版本历史记录,最终导致患者隐私泄露。这要求企业必须与云厂商明确数据彻底销毁流程,包括物理介质消磁、加密密钥销毁等7个关键控制点。

四、供应链风险的蝴蝶效应

云服务生态的复杂性使合规管理延伸至供应链全链条。当企业使用云市场中的第三方应用时,某个CRM插件的数据收集行为可能触发《个人信息保护法》的“单独同意”要求。2024年某车企因供应商违规采集车主生物特征数据,连带承担2.3亿元罚款,这迫使企业建立供应商准入的合规审计制度,包括源代码审查、数据流图谱验证等13项评估指标。

风险传导还存在于云服务商并购场景。某零售企业使用的云平台被外资收购后,因数据控制权转移触发国家安全审查,导致业务中断47天。这警示企业需在服务协议中设置控制权变更条款,同时建立多云灾备架构以分散风险。

在数字化转型的十字路口,合规性已成为云存储决策的核心维度。当某AI公司因未通过等保2.0三级认证失去订单时,其技术总监感叹:“云端起舞,合规才是那根看不见的安全绳。”这提醒企业必须将合规治理从成本中心转化为竞争力要素,在技术创新与法律遵从间找到动态平衡点。