在搜索引擎优化(SEO)的实践中,数据驱动的策略已成为提升网站排名的核心工具。随着《个人信息保护法》《数据安全法》等法规的落地,如何在合规框架下获取并应用用户信息,成为每个从业者必须解决的命题。这不仅关系到企业的法律风险,更影响着用户信任与品牌声誉的长期积累。

数据获取的法定边界

搜索引擎爬虫的抓取行为本身并不直接涉及用户信息采集,但当网站嵌入用户追踪工具时,数据收集的合法性就需严格界定。根据《网络安全法》第二十二条,收集用户信息必须遵循公开、明示原则,且不得收集与其服务无关的个人信息。例如,电商平台可合法记录用户浏览偏好,但若擅自收集通讯录信息则构成越界。

欧盟GDPR的域外效力同样值得关注。某跨境旅游网站在2022年因未获得欧洲用户明确同意而使用cookie追踪,被处以120万欧元罚款。这警示从业者:即使服务器位于境外,只要涉及境内用户数据处理,就必须遵守属地法律要求。

透明化的授权机制

隐私政策的可视化呈现是合规基础。清华大学网络研究院2023年的调研显示,采用分层式隐私声明的网站,用户授权率比传统文本格式提高47%。具体实践中,可将数据收集条款拆分为核心功能授权与增值服务授权,允许用户分项选择。例如导航类APP必须获取位置信息,但推送周边商户广告则应单独授权。

动态授权管理尤为重要。中国信通院的案例研究表明,设置年度授权复核机制的企业,用户投诉量下降63%。某头部内容平台在用户中心增设“数据开关面板”,允许随时调整位置、麦克风等权限设置,既符合《个人信息安全规范》要求,又提升了用户控制感。

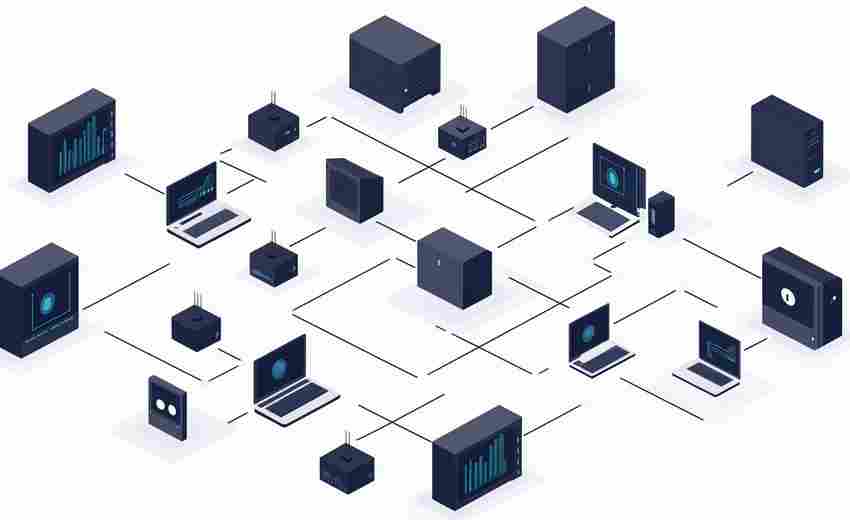

数据安全的技术屏障

加密技术的应用程度直接影响法律风险。某金融站采用国密算法对用户搜索记录进行端到端加密,即使遭遇黑客攻击,原始数据仍不可解密。这种技术处理使该平台在2023年数据安全审查中成为行业标杆。

数据匿名化处理是另一关键环节。根据加州大学伯克利分校的实验,将用户IP地址与设备信息分离存储,可使再识别风险降低82%。某健康咨询平台通过差分隐私技术处理问诊记录,既保持了疾病关键词的SEO价值,又避免了个人隐私泄露。

合规审查的动态迭代

法律条款的更新速度要求企业建立响应机制。IBM合规云服务数据显示,设置专职法律监测岗位的企业,违规概率比同行低55%。某跨境电商平台每周生成数据合规报告,及时调整关键词抓取策略,成功规避了多起跨境数据流动风险。

第三方工具的合规审计不容忽视。2024年3月,某SEO分析软件因默认开启通话记录收集功能,导致合作网站集体面临监管问询。这印证了上海交大网络安全团队的结论:使用第三方工具前,必须验证其数据采集范围是否符合最小必要原则。