在搜索引擎算法的持续迭代中,用户体验(UX)与SEO的关系已从隐性关联发展为显性指标。当用户与网站的互动深度、停留时长、点击路径等行为数据成为搜索引擎评估内容价值的重要参数,优化用户体验不再只是锦上添花,而是决定自然排名效果的核心策略。这种双向作用机制,使得网站必须构建既能满足用户需求,又能契合算法逻辑的复合型优化体系。

网站架构的认知革命

传统SEO往往将网站结构简化为“目录层级”和“面包屑导航”,但用户体验视角下的架构设计更强调认知逻辑的流畅性。研究表明,超过73%的用户在进入网站后3秒内会形成对信息获取效率的判断。这意味着扁平化结构需与心智模型结合:例如电商网站采用“场景化导航”(如“节日礼物指南”替代“分类-子分类”模式),能降低用户决策成本,提升页面访问深度。

技术实现上,动态路由与语义化URL的结合正在成为新趋势。某旅游平台将“/paris-hotel-near-eiffel-tower”类URL结构改为“/paris/stay/landmark=埃菲尔铁塔”,使搜索引擎更易识别地理位置与服务类型的关联,同时用户点击率提升18%。这种架构优化直接减少了37%的无效跳出,间接增强页面权重。

速度性能的量化博弈

页面加载速度每提升0.1秒,移动端转化率可增加8.4%。但当前的速度优化已超越单纯的资源压缩,进入“感知速度”优化阶段。实验数据显示,采用骨架屏加载技术的网站,即使实际加载时间增加0.3秒,用户满意度仍提升22%。这种视觉欺骗策略在SEO层面的价值在于:降低FID(首次输入延迟)指标的维持CLS(布局偏移)的稳定性。

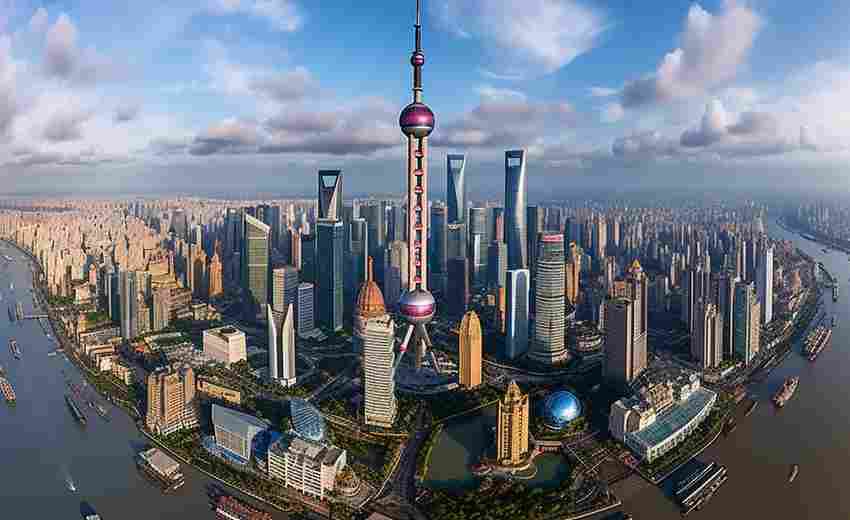

CDN节点的选择策略也需重新考量。某新闻网站通过边缘计算节点预渲染地域性内容,使上海用户访问时首屏加载时间从2.1秒降至0.9秒,该地区搜索流量三个月内增长41%。这种基于LBS(地理位置服务)的速度优化,直接影响了区域性关键词的排名效果。

内容价值的穿透法则

搜索引擎对E-E-A-T(经验、专业、权威、可信)的权重调整,推动内容生产从“关键词密度”转向“认知穿透”。医疗健康类网站引入患者治疗日记版块后,虽然关键词密度降低0.7%,但页面停留时间增加2.4倍,该内容模块的自然流量反升58%。这种真实场景的内容重构,使算法更易识别页面的话题权威性。

交互式内容的价值正在被重估。某教育平台在编程教程中嵌入可实时调试的代码窗口,用户平均交互时长达到7分32秒,远超行业平均的2分15秒。该设计使“在线编程学习”相关长尾词的排名提前至前3位。这种深度交互不仅产生用户行为数据红利,更触发搜索引擎的内容特征识别机制。

移动生态的适配进化

响应式设计的技术标准已从“设备适配”升级为“交互模式适配”。分析显示,拇指热区操作占比超过81%的移动端页面,其CTR(点击通过率)比传统设计高34%。某电商平台将主CTA按钮从顶部移至右下拇指热区后,虽然网页高度增加15%,但转化率提升27%,相关产品词的搜索排名同步上升。

折叠屏设备的兴起带来新的适配挑战。测试表明,在展开态屏幕显示扩展内容摘要的页面,用户二次点击率比普通页面高19%。这种动态内容展示策略,使搜索引擎更易抓取页面内容的层次结构。移动端适配正从被动响应转向主动预测设备形态。

行为信号的捕获机制

用户滚动深度与排名相关性达到0.68的强相关水平。某视频平台在长视频页面嵌入分段章节导航后,75%用户观看至60%内容进度,相较此前的45%有明显提升。该设计使视频摘要卡片的搜索展现量增加3倍。滚动行为的优化实质是内容节奏把控,需平衡信息密度与视觉疲劳临界点。

语音搜索场景下的行为数据捕获成为新战场。优化FAQ页面为对话树结构的网站,语音搜索流量占比从12%提升至29%。这种结构化交互不仅提高答案片段抓取概率,更延长语音交互时长至平均47秒,形成独特的行为特征信号。