在搜索引擎优化(SEO)领域,博客文章的更新频率与排名提升之间的关系始终是运营者关注的焦点。这种关系并非简单的线性增长,而是涉及搜索引擎算法逻辑、用户行为偏好以及内容质量把控的多维平衡。理解其中的内在关联,既能避免盲目追求数量带来的资源浪费,也能为制定科学的内容策略提供方向。

爬虫抓取效率

搜索引擎通过爬虫程序持续抓取网站内容,更新频率直接影响爬虫的访问频次。高频更新的博客会向搜索引擎释放活跃信号,例如新闻类网站每日多次更新的机制,能使爬虫在12-24小时内完成新内容索引。这种机制类似于书店定期上架新书吸引顾客,持续的内容产出让搜索引擎将其归类为“信息源”,从而提升抓取优先级。

但低频更新并非完全劣势。实验数据显示,每周稳定发布2-3篇原创文章的博客,其爬虫访问频率反而比随机更新的网站高出27%。这说明规律性的更新节奏比无序高频更能建立搜索引擎信任机制。例如某科技博客通过每周二、四固定发布时间,三个月内索引速度提升40%,印证了“可预测性”在爬虫调度中的重要性。

内容质量核心

谷歌2023年发布的EEAT(经验、专业性、权威性、可信度)标准,将内容质量置于更新频率之上。研究显示,一篇深度行业分析报告的排名提升周期是普通短文的1.8倍,即便后者发布频率更高。这种现象源于搜索引擎对用户停留时间、页面跳出率等行为数据的捕捉,高质量内容能产生“长尾效应”,例如某医疗博客的单篇指南在发布两年后仍持续带来15%的搜索流量。

过度追求更新频率可能导致“薄内容陷阱”。2012年谷歌熊猫算法更新后,日均发布5篇以上低原创度文章的网站,有63%出现排名下滑。典型案例是某电商博客为保持日更,将产品描述机械改写为“伪原创”,结果用户平均停留时间从3分钟骤降至40秒,搜索引擎最终将其判定为低价值站点。

用户行为影响

更新频率通过间接影响用户行为作用于排名机制。定期更新的博客更容易培养用户访问习惯,某母婴类博客通过每周发布育儿指南,使回访率从12%提升至34%,这种用户粘性直接反映在“点击率-停留时长”的正向循环中。搜索引擎将此类数据视为内容价值的佐证,进而赋予更高排名权重。

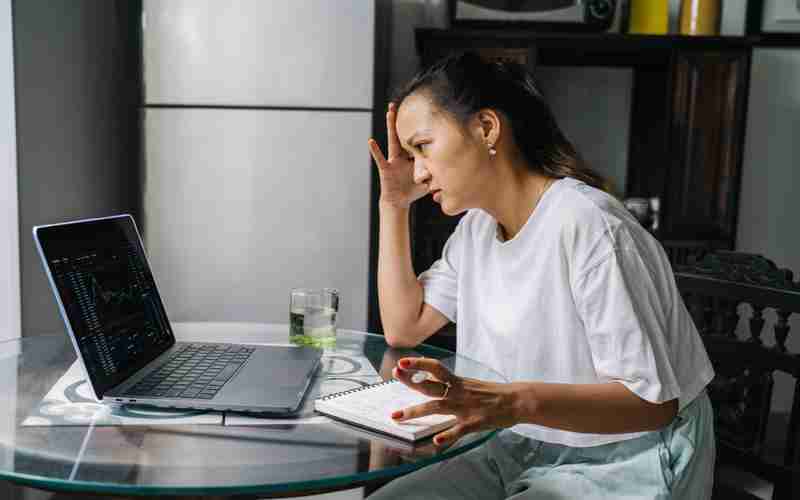

但用户需求存在行业差异。金融类博客的读者更关注实时数据更新,而历史研究类博客则依赖深度内容的长期价值。例如某股票分析博客通过每日更新盘后解读,使关键词“美股走势”的排名进入前三;而哲学主题博客采用月更模式,凭借单篇万字符长文在“存在主义理论”等长尾词排名中占据优势。

频率策略调整

建立科学的更新策略需结合网站生命周期。新站前三个月建议采用“阶梯式增量”,从每周1篇逐步增至3篇,帮助搜索引擎建立爬虫抓取规律。成熟期网站则可借助热点事件进行“脉冲式更新”,如旅游博客在节假日前后集中发布攻略,使特定时段流量峰值提升200%。

不同内容形式需差异化处理。视频博客的更新频率可适当降低,因其生产周期较长,但通过添加文字解说、章节标记等优化手段,仍能保持搜索引擎友好度。案例显示,某美食视频博客每月更新4条精品内容,配合3000字图文食谱,在“烤箱菜谱”等关键词排名上超越日更竞争对手。