在数字营销的浪潮中,关键词策略如同航海图般指引着内容的方向。短尾与长尾关键词的差异化布局,不仅关乎流量的获取效率,更决定了品牌能否在信息洪流中精准锚定目标用户。两者如同战术与战略的结合,前者抢占高地,后者渗透纵深,共同构建起内容生态的立体网络。

竞争程度与优化策略

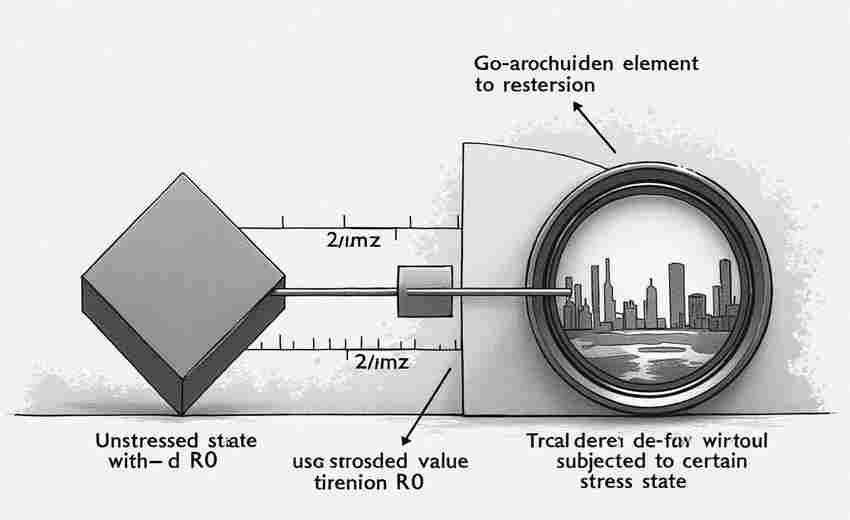

短尾关键词如"智能手机"、"旅游攻略"等泛化词汇,往往承载着行业的核心流量入口。这类词汇的月均搜索量可达数万级别,但头部网站的权威内容已形成坚固壁垒,新晋网站需要投入长达数年的外链建设与内容迭代,方能在SERP(搜索引擎结果页)中占据一席之地。某知名科技博客对"SEO工具"关键词的追踪显示,排名前五的页面平均域名权重高达85,且均具备三年以上的持续优化历史。

长尾关键词的竞争格局则呈现截然不同的态势。以"户外登山鞋防滑测评"为例,其搜索量仅为短尾词的1/50,但首页结果的域名权重均值骤降至35以下。这种特性使得中小型企业可采取"蚂蚁雄兵"策略,通过批量布局数千个长尾词,在细分领域形成局部优势。某跨境电商独立站的运营数据显示,针对"左撇子专用厨具"系列长尾词的优化,使产品页面的平均排名周期缩短至3个月。

流量获取与转化效率

短尾关键词犹如流量洪峰,单日搜索量过万的词汇能为网站带来可观的曝光量。某汽车资讯平台对"电动汽车"关键词的流量监测表明,该词贡献了全站32%的访问量,但跳出率高达68%,转化率不足0.3%。这种现象源于用户搜索意图的模糊性——既可能是行业研究,也可能是产品比价,导致流量质量参差不齐。

长尾关键词则展现出精准的转化效能。当用户搜索"2025款特斯拉Model3续航实测"时,其购买决策阶段已进入产品对比期,转化概率提升至3.8倍。医疗健康领域的案例更具说服力:某专科医院优化"慢性胃炎中药调理方案"等长尾词后,线上问诊转化率从1.2%跃升至5.6%,单个患者的获客成本下降47%。

内容布局的层次架构

短尾关键词通常占据网站架构的顶层节点,构成内容金字塔的基座。电商平台将"家用投影仪"作为类目页核心词,聚合品牌百科、参数对比、选购指南等模块,形成流量集散中心。这种布局策略的SEO成效呈指数曲线特征:当核心词进入TOP3排名时,可带动相关长尾词的自然排名提升40%以上。

长尾关键词则渗透在内容体系的末梢神经。家居类网站在产品详情页植入"小户型沙发摆放技巧"等场景化长尾词,使页面停留时长增加2.3倍。内容农场的数据揭示规律:每篇3000字以上的深度文章可自然承载8-12个长尾词,这些词汇形成的语义网络能使页面获得38%的额外搜索曝光。

用户需求的覆盖维度

短尾关键词对应着用户需求的宏观图景,如同航拍镜头下的城市轮廓。旅游行业将"海岛度假"作为核心词时,需要构建涵盖行程规划、签证办理、装备清单等模块的综合性指南。这种布局的难点在于需求覆盖的完整性——某OTA平台的分析显示,TOP10结果平均覆盖12.7个用户需求点,每个缺失的需求点会导致7%的流量流失。

长尾关键词则聚焦于需求的微观颗粒,如同显微镜下的细胞观察。母婴类社区针对"新生儿肠绞痛应对方法"的深度解析,往往需要整合儿科医生访谈、用户经验分享、产品实测数据等多维内容。这种精细化的内容生产模式,使特定长尾词的搜索满足度评分达到92分(满分100),远超行业平均的67分。

策略的长期价值沉淀

短尾关键词的优化成效具有明显的马太效应。某科技媒体对"人工智能"关键词的追踪显示,首位结果持续24个月稳定获取流量,其内容经过17次迭代更新,外链数量以每月8%的速度自然增长。这种积累形成的品牌势能,使后来者需要投入3倍以上的资源才可能实现排名超越。

长尾关键词体系则具备生态自生长特性。教育机构在三年间持续布局"SAT写作模板"等2300个长尾词,形成的内容矩阵产生链式反应——每个新发布的长尾内容能使既有内容的搜索权重提升0.3%,这种复合增长效应使网站整体流量每年保持27%的增幅。