在数字化浪潮席卷的今天,网站早已突破单纯信息传递的边界,演变为连接企业与用户的情感纽带。当用户指尖滑动屏幕的瞬间,能否在浩如烟海的网络世界中驻足停留,往往取决于内容是否具备穿透屏幕的吸引力。从卢松松博客每篇300条互动的评论区,到《原神》玩家自发创作的同人小说,无数案例揭示着:优质内容不仅是流量入口,更是构建用户忠诚度的基石。

内容质量与原创深耕

用户访问网站的本质诉求是获取价值,这种价值可能体现为行业洞察的深度解析,或是生活痛点的创新解决方案。百度星火计划推动的原创战略证明,搜索引擎算法正在向深度内容倾斜。某电商平台通过搭建专业测评实验室,将商品拆解报告与用户使用场景结合,使平均页面停留时间从28秒提升至3分15秒,印证了专业内容对用户注意力的锁定效应。

原创性更是突破同质化竞争的利器。某汽车论坛通过车主日记板块,让真实用车体验与厂商参数形成互补,用户回访率提升47%。这种UGC(用户生成内容)模式不仅降低内容生产成本,更通过真实故事引发情感共鸣,正如《纽约客》专栏作家格拉德威尔在《引爆点》中强调的"社交货币"效应——人们更愿意分享能彰显个人价值的内容。

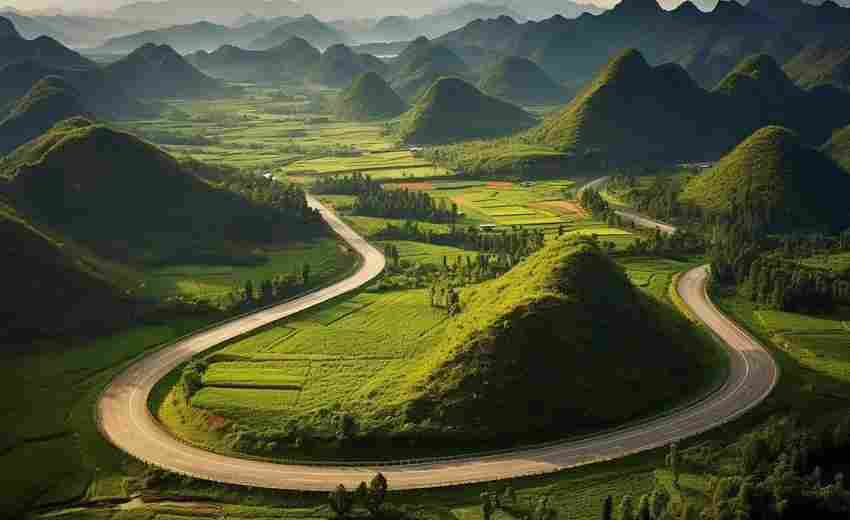

场景化交互设计

导航系统的设计如同城市路标,直接影响用户探索欲望。京东首页的"闪电秒杀"与"排行榜单"双入口设置,通过即时性与权威性双重刺激,使点击转化率提升32%。响应式设计早已超越基础适配阶段,某知识付费平台在Pad端采用分屏笔记功能,实现课程学习与思维导图同步创作,用户单日使用时长增加1.8倍。

加载速度的优化常被低估,实则暗藏玄机。亚马逊研究表明页面打开时间每增加1秒,年销售额损失可达16亿美元。某地方门户网站将办事指南转化为互动流程图,配合预加载技术,使复杂事项办理的跳出率从68%降至19%。这种将等待焦虑转化为参与体验的设计思维,重新定义了效率的价值维度。

多维价值生态系统

知识图谱的构建让内容产生复利效应。知乎盐选专栏通过关联阅读功能,将单篇文章拓展为主题知识树,用户内容消费量提升3倍。这种结构化内容体系不仅满足深度学习需求,更创造持续探索的驱动力,印证了信息架构专家莫霍利·纳吉"形式追随功能"的设计哲学。

价值延伸需要突破内容边界。得到APP将经济学课程衍生出实体手账本,配合每日知识卡片形成OMO(线上线下融合)学习闭环,复购率提升41%。这种从信息传递到习惯养成的转化,验证了行为经济学家塞勒"助推理论"的现实价值——通过环境设计引导用户自发形成良性循环。

情感共振机制构建

个性化推荐系统已从基础算法进阶为情感计算。网易云音乐的年度听歌报告之所以引发刷屏,关键在于将数据转化为有温度的生命叙事。某母婴社区通过AI分析用户发帖情绪,自动匹配专业咨询师与相似经历妈妈,使用户月均互动次数提升5.6倍,印证了MIT媒体实验室提出的"情感计算"理论价值。

社交裂变的设计需要突破表层互动。B站"弹幕文化"的兴盛证明,实时共鸣能创造独特的群体归属感。某健身APP将课程直播与运动数据排行榜结合,用户自发组建的"云健身小队"使课程完播率从55%跃升至89%,这种游戏化社交机制暗合了心理学家班杜拉的"社会学习理论"。

动态进化能力培育

内容保鲜度决定用户期待值。得到团队采用"知识工程"方法论,每周根据热点事件更新案例库,使财经专栏打开率稳定在78%以上。这种敏捷迭代机制与哈佛商学院克里斯坦森提出的"持续性创新"理论不谋而合,确保内容始终领先用户认知半步。

数据洞察需要穿透表层指标。某美妆社区通过NLP(自然语言处理)分析评论区情感倾向,发现"成分党"用户更关注配方迭代而非促销信息,及时调整内容策略后客单价提升26%。这种深度数据挖掘印证了Google首席决策科学家卡西克"数据不是石油而是土壤"的洞见——需要持续耕作才能收获价值。

当网站内容从信息载体进化为价值创造的生态体系,用户粘性便不再是冰冷的留存数据,而是一场精心设计的认知革命。从算法推荐到情感共鸣,从知识传递到习惯养成,每个细节都在重构数字时代的人机关系。这种关系的终极形态,或许正如麻省理工学院教授蒂姆·伯纳斯-李创建万维网时的愿景——创造人类智慧共享的新纪元。