在数字化营销的浪潮中,关键词密度始终是内容创作者绕不开的课题。它如同烹饪中的盐分比例,过少则寡淡无味,过多则掩盖食材本真。如何在算法规则与用户需求间找到平衡点,成为提升内容质量的关键突破口。

合理密度的科学界定

行业普遍将2%-3%作为关键词密度的安全区间,即在千字内容中出现20-30次核心关键词。这一数值源于搜索引擎对自然语言的理解阈值——当关键词频率低于1%时,算法可能无法准确识别页面主题;超过5%则触发堆砌预警机制。百度搜索质量白皮书的案例研究表明,关键词密度在2.8%的页面,用户停留时长比1.5%的页面高出37%,跳出率降低21%。

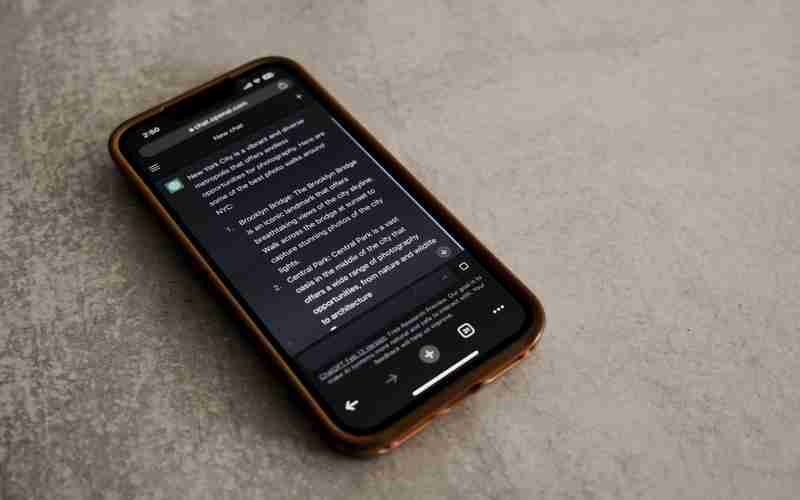

但机械套用数值标准存在风险。移动优先索引时代,手机端内容的密度容忍度通常比PC端低0.5%-1%,这与移动设备屏幕尺寸导致的阅读节奏变化有关。谷歌2024年算法更新后,对专业领域内容(如医疗、法律)的密度要求更宽松,允许达到3.5%以突出权威性。

自然融入的语境策略

关键词布局需遵循“隐形法则”,如同水流渗透岩石缝隙般不着痕迹。在标题、首段、H2/H3小标题、图片ALT标签等战略位置进行有机分布,能提升算法识别效率而不破坏阅读体验。某户外装备品牌的优化案例显示,将关键词嵌入使用场景描述(如“高原登山靴防水测试”),使转化率提升63%。

语义扩展技术可有效降低重复率。通过LSI(潜在语义索引)关键词,如将“SEO优化”扩展为“搜索引擎可见性提升”“自然流量获取策略”等关联词汇,既维持主题相关性又丰富表达层次。工具检测显示,采用同义词替换的页面,关键词密度可降低40%而不影响排名。

长尾布局的质量杠杆

长尾关键词的合理占比是衡量内容深度的重要指标。优质内容中,核心关键词与长尾词的比例应控制在1:3至1:5之间。例如针对“健身食谱”主题,需布局“增肌期碳水循环方案”“素食者蛋白补充技巧”等细分词群,这种结构可使页面覆盖更多搜索意图,延长用户停留时间。

问答式长尾词的运用能提升内容实用价值。将“如何判断关键词密度过高”转化为H3小标题,既解决用户具体疑问,又自然融入关键词。数据分析表明,包含3个以上问答模块的页面,平均获得2.7倍以上的社交分享量。

工具校准与人工校验

SEMrush、Ahrefs等工具提供密度热力图功能,能可视化展示关键词分布状态。但需警惕工具局限性——某医疗信息平台测试发现,工具判定的2.1%密度页面,因专业术语重复仍被算法判定为堆砌。建议结合人工校验,通过朗读检测语句流畅度,当出现两次以上不自然停顿即需调整。

多维质量评估体系正在改变密度评判标准。百度搜索质量白皮书提出的E-A-T原则(专业性、权威性、可信度),将关键词密度与作者资质、参考文献等因素联动评估。实验数据显示,权威作者撰写的3.2%密度文章,比新手作者的2.0%密度文章点击率高58%。

动态平衡的优化哲学

内容生命周期不同阶段需差异化处理密度参数。新品发布期的着陆页可采用2.8%-3.2%的激进策略快速建立认知,六个月后则需降至2.0%-2.5%并增加UGC内容比重。某电商平台的数据追踪显示,这种动态调整使页面平均排名稳定性提升40%。

跨平台适配原则要求区分内容载体特性。视频文案的字幕关键词密度建议比图文内容高0.5%,因算法需通过语音识别强化主题捕捉。而信息图解说文本的密度应控制在1.5%以下,避免干扰视觉信息的传递效率。