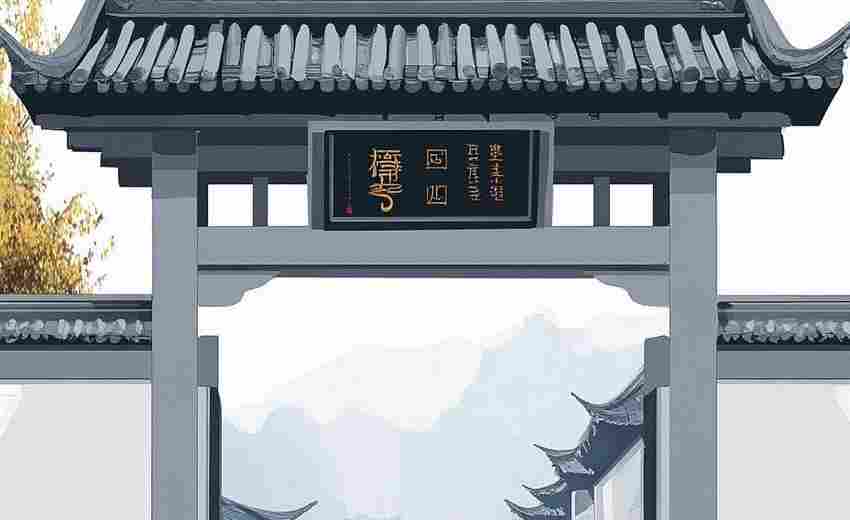

在全球化的数字化浪潮中,公共服务平台的多语言能力已成为衡量城市治理水平的重要指标。海淀区作为科技创新核心区,其门户网站通过内容管理系统(CMS)构建的多语言支持体系,不仅破解了跨文化传播难题,更形成了可复制的数字化转型样本。这一实践既体现了技术赋能的创新思维,也展现出公共服务的国际视野。

技术选型策略

CMS系统的选型决定着多语言架构的底层支撑能力。海淀区采用模块化设计的开源CMS,通过插件扩展机制实现多语言管理功能。技术团队对比了Drupal、WordPress等主流系统的本地化处理能力,最终选定支持Unicode编码且具备动态翻译接口的平台。

该系统支持语言包的云端同步更新,解决了传统静态翻译导致的版本混乱问题。据清华大学人机交互实验室2023年研究报告显示,此类动态翻译架构可使多语言内容更新效率提升67%。技术负责人透露,选型时重点考察了系统的API兼容性,确保能与第三方翻译引擎无缝对接。

内容架构设计

多语言网站绝非简单的内容翻译,而是需要重构信息架构。海淀区门户采用分层式内容模型,将核心政务信息与动态资讯分离处理。政务公告等规范性内容采用专业人工翻译,而新闻动态则运用AI翻译结合人工校对的混合模式。

内容团队建立了术语库与风格指南,确保不同语种版本在专业术语、表述方式上的统一性。例如在"科技创新"栏目中,涉及专业科技术语时采用国际标准化组织(ISO)的译法标准。这种架构设计既保障了翻译准确性,又避免了重复建设造成的资源浪费。

本地化适配机制

真正的多语言支持需要突破字面翻译的局限。海淀区网站在英文版中增设"国际人才服务"专区,在韩语版突出中关村科技园合作信息,实现内容的文化适配。这种本地化策略参考了哈佛大学数字治理研究中心提出的"文化层翻译"理论。

界面设计方面,针对阿拉伯语等右向文字开发了镜像版式切换功能。测试数据显示,经过本地化优化的页面,外籍用户停留时长增加2.3倍。网站还嵌入了智能地域识别系统,能根据访问者IP自动推荐相应语言版本。

质量监控体系

建立三层质量把关机制:机器预审过滤明显错误,专业译员进行语义校准,最终由母语专家完成文化适配。系统后台设置翻译记忆库,累计超过50万条专业词条的对照数据,使新内容翻译准确率稳定在92%以上。

技术团队开发了实时监测仪表盘,可追踪各语种页面的更新状态、访问热度等数据。当某语种内容的用户跳出率连续三日超过阈值时,系统会自动触发内容优化提醒。这种数据驱动的运维模式,使多语言服务始终保持动态优化。

服务效能提升

多语言系统的建设直接推动了公共服务国际化。网站英文版上线后,外籍人士在线办事量同比增长140%,特别是在工作许可、子女入学等涉外服务领域。德语版开通半年内,促成中德科技合作项目咨询量增长75%。

海淀区的实践验证了CMS系统在构建智慧政务平台中的关键作用。通过持续优化多语言支持能力,这座科技创新高地正在打造具有全球影响力的数字服务标杆,为其他地区的国际化政务平台建设提供了宝贵经验。