在搜索引擎优化(SEO)的长期实践中,算法惩罚始终是悬在网站运营者头顶的“达摩克利斯之剑”。从百度清风算法对低质内容的打击,到谷歌核心网络指标对用户体验的严苛要求,搜索引擎通过不断升级的算法机制,将投机取巧的优化手段逐步淘汰。面对算法规则的动态变化,唯有构建起符合搜索引擎价值观的优化体系,才能真正实现可持续的排名增长。

内容质量的生命线

原创性与价值深度是内容建设的核心准则。百度冰桶算法已明确将低质重复内容列为打击对象,2025年更新的MUM-X算法更通过214个实时监测信号源,实现了对AI生成内容的精准识别。优质内容需同时满足信息完整度、专业深度和时效性三重标准,例如医疗领域文章需引用权威期刊数据,电商产品页应包含参数对比、使用场景等结构化信息。

定期内容更新机制是维持网站活力的关键。谷歌搜索质量白皮书显示,持续更新专业指南类内容的网站,其排名稳定性比静态网站高出73%。建议建立季度性的内容审计制度,对过时信息进行数据更新,对低参与度页面进行多媒体改造,如将文字教程升级为交互式视频指南。

关键词的平衡艺术

语义相关性优化正逐步取代传统的关键词堆砌策略。百度惊雷算法通过自然语言处理技术,可识别关键词与上下文语义的关联度,强制插入无关关键词将触发内容质量降级。实践中可采用LSI(潜在语义索引)关键词布局法,围绕核心词延伸相关概念,如“新能源汽车”页面可自然融入“续航焦虑”“充电桩布局”等衍生话题。

长尾关键词的价值在移动搜索场景中愈发凸显。研究显示,移动端用户使用4词以上长尾搜索的比例较PC端高出41%,这类查询往往对应着更强的购买意向。优化时应重点关注问答型(如“如何解决XX问题”)和场景型(如“XX场景下最佳选择”)长尾词,通过FAQ板块或专题页进行深度覆盖。

链接生态的净化工程

外链质量评估体系需要多维数据支撑。百度飓风算法将链接来源网站的EAT(专业性、权威性、可信度)评分纳入考量,来自机构(.gov)和教育机构(.edu)的链接权重系数可达普通商业网站的3-5倍。建立链接时应优先争取行业白皮书合作、学术研究引用等高质量曝光机会,而非盲目追求数量增长。

内链网络的智能布局能有效提升内容价值传递效率。谷歌核心算法对内部链接的评估包含深度(三级以内页面占比)、密度(每千字2-3个内链)和相关性(主题匹配度)三个维度。可采用热点追踪系统,当特定关键词搜索量激增时,自动在相关文章插入新内容的内链,形成动态的知识网络。

技术基建的隐形战场

页面加载速度已演变为核心排名因素。百度闪电算法明确要求移动端首屏加载时间低于1.5秒,每增加0.1秒的延迟会导致跳出率上升9%。技术优化需聚焦资源加载策略,如对首屏关键内容启用预加载,非核心JS采用异步加载,并将LCP(最大内容绘制)指标控制在2.5秒以内。

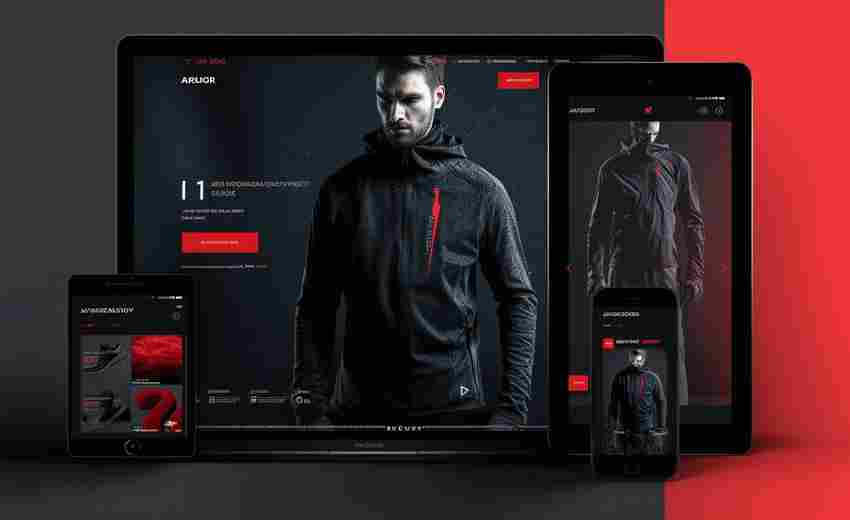

移动适配不再局限于响应式设计。百度2025年推出的“灵眸算法”开始检测移动端交互深度,要求触控元素间距大于8px、表单填写步骤不超过3层。建议采用设备感知技术,对折叠屏手机、平板电脑等不同设备类型提供差异化的交互方案,如平板端增加分栏阅读模式,折叠屏设备启用跨屏内容接力功能。

用户体验的微观革命

用户行为数据正深度融入算法模型。谷歌通过核心网络指标追踪用户互动质量,包括滚动深度达75%的页面可获得12%的排名加权。优化时可设计内容阶梯,将核心信息前置,在长文章中部插入互动测验,尾部设置关联内容推荐,形成完整的内容消费闭环。

无障碍访问成为新的竞争力维度。WCAG 2.1标准中关于色对比度(4.5:1)、屏幕阅读器兼容性等要求,已被纳入搜索引擎的可用性评估体系。建议为多媒体内容添加AI语音描述,对数据图表提供可下载的结构化数据集,确保不同用户群体都能获取完整信息价值。

算法规则的持续进化,本质上推动着SEO从技术博弈转向价值创造。当网站能够系统性地解决用户需求、建立领域权威、维护技术可靠性时,自然能在算法变迁中构建起抗风险的护城河。这种以用户价值为本的优化哲学,才是应对算法挑战的终极策略。