在数字化时代,搜索引擎爬虫与恶意爬虫如同穿梭于互联网的双面幽灵。前者是网站流量与排名的推手,后者则是数据安全与服务器稳定的隐形威胁。对于从事SEO优化的从业者而言,精准识别两者的差异,不仅关乎内容曝光效率,更是维护网站生态健康的核心能力。

一、行为模式与访问频率

搜索引擎爬虫遵循严格的访问规则,例如Googlebot通常以每秒数次的频率扫描网站,且优先抓取高权重页面。其行为轨迹往往呈现规律性:从首页开始,沿着内部链接层级递进,并依据网站地图更新频率调整抓取节奏。这种「克制式」访问模式,既确保索引效率,又避免对服务器造成过载压力。

恶意爬虫则展现出截然不同的特征。它们可能以每秒数十次甚至上百次的频率冲击特定接口,例如某电商平台曾监测到恶意爬虫在30秒内对商品价格接口发起5000次请求。这类异常流量常伴随「扫射式」路径——随机访问非公开目录、尝试注入非常规参数,甚至通过遍历数字ID探测隐藏页面。服务器日志中若出现某IP在短时间内访问超过500个独立URL,通常可判定为恶意行为。

二、用户代理与协议遵守

正规搜索引擎爬虫携带明确标识,如Googlebot的User-Agent包含「Googlebot/2.1」版本信息,且其IP地址可通过DNS反解析验证归属。微软官方数据显示,Bingbot的IP段集中在「157.55.0.0/16」范围,并与search.域名绑定。这些技术特征构成验证爬虫身份的双重保险。

恶意爬虫常伪造UA信息,但存在明显破绽。2024年安全报告指出,约63%的恶意UA存在版本号缺失、语法错误或混用多个引擎标识等问题。更隐蔽的方式是使用「Go-http-client」等通用客户端标识,或是模仿移动设备UA却未携带相应Cookie。部分高级爬虫虽能完美复制Chrome浏览器指纹,但其访问路径缺乏人类用户的点击随机性,仍可通过行为分析识别。

三、数据抓取目标与内容处理

搜索引擎爬虫聚焦公开可索引内容,其抓取深度与网站权重正相关。SEO监测工具显示,优质站点约85%的页面会被Googlebot完整抓取,而低质量站点仅有30%的页面进入索引库。这类爬虫严格遵守robots.txt协议,例如某旅游网站在屏蔽「/admin」目录后,Googlebot的抓取错误率立即下降92%。

恶意爬虫表现出极强的数据掠夺性。内容农场程序会精准抓取UGC评论区的用户邮箱,某论坛因此日均流失2000条用户数据。价格监控类爬虫则专攻动态接口,通过逆向工程解析AJAX请求,某电子产品网站因实时价格被爬取,导致促销策略提前泄露。更危险的是漏洞扫描型爬虫,其请求中包含大量非常规参数,试图触发SQL注入或XSS攻击。

四、技术防御与日志分析

建立多维度防御体系是识别爬虫的关键。基础层可通过Nginx配置限制单个IP的请求速率,设置「limit_req_zone」模块将并发数控制在合理范围。进阶策略包括部署动态验证机制:当检测到异常访问时,返回包含JS计算的挑战页面,真实浏览器可自动完成计算,而低级爬虫则陷入死循环。

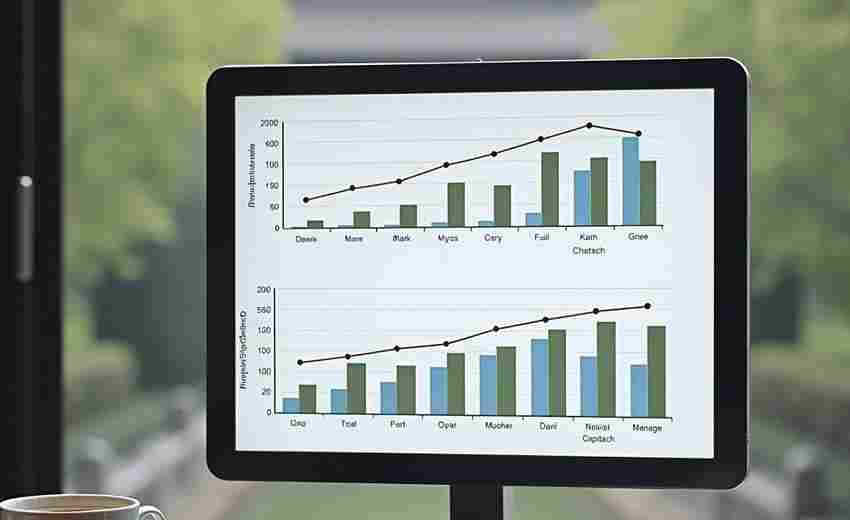

日志分析需要关注特定特征组合。某新闻网站通过分析发现,恶意爬虫访问的404错误页面中,78%包含「.env」「.git」等敏感路径。流量峰值时段分析显示,搜索引擎爬虫访问集中在网站更新后的2小时内,而恶意流量往往在凌晨呈现爆发式增长。借助ELK技术栈构建实时监控看板,可对UA类型、HTTP状态码、访问路径等20余项指标进行关联分析。

五、法律边界与行业规范

《网络安全法》第27条明确规定,任何组织不得从事非法获取网络数据的行为。2024年某数据公司因爬取450万条用户隐私信息,被法院判定赔偿2300万元。这警示从业者必须严守数据抓取的法律红线,特别是涉及个人身份证号、通讯记录等敏感信息时,即便网站未设置防护也不应触碰。

行业自律同样重要。SEMrush等商业爬虫提供商已建立白名单机制,其爬取行为遵循「网站日均流量1%」的行业公约。反爬虫领域正在形成技术共识:防御策略应聚焦行为特征而非彻底封杀,例如对疑似爬虫实施「限速」而非「封禁」,既保护自身数据又避免误伤合法爬虫。某电商平台采用梯度防御方案后,恶意流量下降67%的搜索引擎索引率提升41%。