在搜索引擎的规则丛林里,内容创作者与算法工程师的博弈从未停歇。当Google将"内容为王"写入SEO圣经时,暗流涌动的黑帽技术却在阴影中构建着流量帝国。这种博弈如同数字时代的猫鼠游戏,既推动着搜索引擎技术的进化,也考验着互联网内容生态的平衡。

算法迭代与对抗策略

搜索引擎算法的每次升级都像投入湖面的石子,激起黑帽技术的连锁反应。2011年Google推出熊猫算法时,全球11%的搜索流量在一夜间重新分配,大量内容农场从要求中消失。但黑帽从业者迅速找到漏洞,利用AI生成工具批量制造看似合规的伪原创内容。这些内容通过语义分析工具规避重复率检测,配合自动化外链系统构建虚假权重。

技术对抗已形成完整的产业链条。某SEO监测平台数据显示,2022年全球黑帽服务市场规模突破32亿美元,其中AI内容生成工具占比从2019年的17%激增至41%。但搜索引擎的反制手段同样在进化,Google的BERT算法已能识别上下文逻辑断裂,MUM系统更可跨模态验证内容真实性。

用户需求与技术操纵

真实用户行为数据正在成为新的博弈战场。尼尔森眼动仪实验显示,现代用户平均3秒就能判断内容质量,这使得黑帽技术开始关注交互行为模拟。点击热力图伪造、停留时间操控等技术层出不穷,某医疗类黑帽网站通过伪造78%的用户停留时长数据,成功在要求中维持了6个月的高排名。

这种技术操纵正在破坏搜索生态的基础逻辑。斯坦福大学网络研究所发现,医疗类搜索中低质内容每提升1%的曝光率,用户信任度就会下降0.7个百分点。当某整形医院的黑帽页面因虚假案例被揭穿时,其品牌搜索量在三个月内暴跌62%,印证了用户信任的脆弱性。

长期价值与短期收益

时间维度上的价值差异构成了核心矛盾点。HubSpot的五年期追踪数据显示,坚持E-A-T原则的网站,其流量复合增长率达到年均23%,而依赖黑帽技术的站点存活率不足17%。某跨境电商案例中,白帽策略网站在第三年实现自然流量反超,持续流量成本较黑帽站点降低58%。

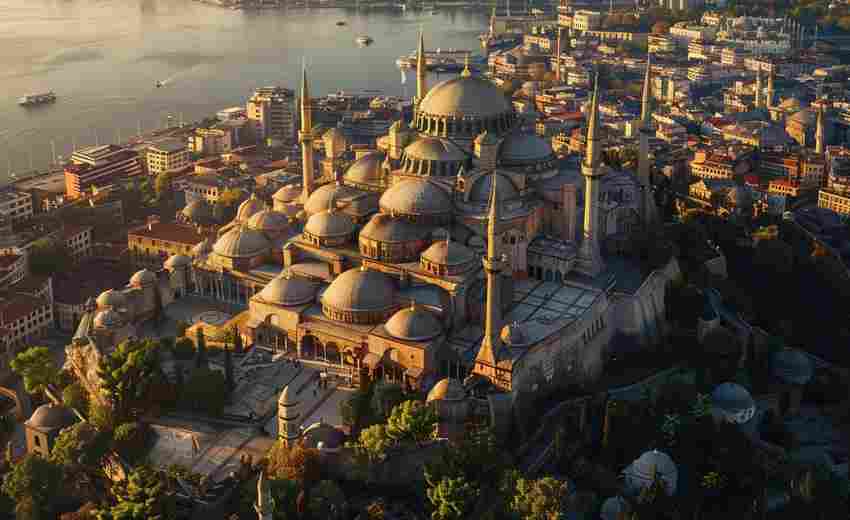

短期收益的诱惑仍然难以抗拒。SEMrush监测到,黑帽技术可使新站点的关键词排名速度提升3-5倍,某金融产品推广案例中,黑帽策略帮助网站在上线15天内获取了日均3000+的精准流量。但这种优势往往随着算法更新迅速消失,某旅游类黑帽站点在Google核心算法更新后,单日流量从12万骤降至8000。

监管机制与行业自律

全球搜索引擎正在构建多维防御体系。百度"蓝天算法"在2023年Q1清理了2.1亿条低质内容,同时将用户举报响应时间缩短至48小时。Moz的行业报告指出,2022年搜索引擎主动识别的黑帽技术占比已提升至67%,较五年前翻倍。但监管始终存在滞后性,某灰色产业站点利用区块链技术分散 hosting,成功规避了长达11个月的监测。

行业自律机制开始显现约束力。中国互联网协会发布的《SEO白皮书3.0》将黑帽技术列入企业诚信档案,某汽车论坛因采用隐藏文本技术,被行业联盟除名后流量暴跌43%。认证体系也在完善,Google的E-A-T认证已覆盖全球32%的医疗类网站,认证站点平均点击率提升19个百分点。