在数字化浪潮中,非营利组织的官方网站不仅是信息传递的窗口,更是连接公众与公益事业的桥梁。一个优秀的网站需要在功能性上满足捐赠、招募、传播等核心诉求,同时通过视觉设计传递组织的温度与信任感。这种平衡并非简单的技术叠加,而是基于对使命的深刻理解与用户需求的精准洞察,将理性工具与感性表达融为一体。

以需求驱动设计

非营利组织的网站建设始于对核心需求的清晰界定。根据用户调研显示,捐赠者、志愿者、受益人等不同群体对网站的功能期待存在显著差异:前者关注善款流向的透明展示,志愿者更在意参与通道的便捷性,而受益人则需要快速获取服务信息。这种多元诉求要求设计团队在项目初期就通过用户画像分析,确定功能的优先级排序。

技术实现层面,某环保组织的案例值得借鉴:他们在首页设置动态数据看板,实时更新项目进展与资金使用明细,既满足了捐赠者的知情需求,又通过可视化图表增强了信息可信度。这种将核心功能与视觉呈现结合的方式,使实用工具转化为建立信任的媒介。

视觉语言的品牌化

色彩与图形不仅是美学元素,更是价值观的无声表达。国际红十字会网站采用大面积红色与留白组合,既强化了品牌认知,又通过简洁布局传递出专业严谨的组织形象。字体选择同样暗含玄机——某教育类NGO使用圆润的无衬线字体,弱化了机构的距离感,契合其“平等教育”的核心理念。

在多媒体素材运用上,成功案例往往遵循“情感优先”原则。非洲水资源基金会的主页采用全屏轮播视频,展示儿童获得清洁饮水时的笑容,这种沉浸式叙事比文字更易激发共情。但需警惕过度设计:某动物保护组织曾因首页加载3D动画导致跳出率激增,后改用轻量化插画后用户停留时长提升40%。

交互体验的流畅性

导航系统的设计直接影响功能使用效率。北京某网站建设公司的实践表明,将“捐赠入口”放置在首屏固定位置,配合进度条提示,能使转化率提升28%。信息架构方面,采用树状层级分类比平面列表更符合用户认知习惯,如“项目成果”板块下设年度报告、实地照片、受益人访谈等子模块。

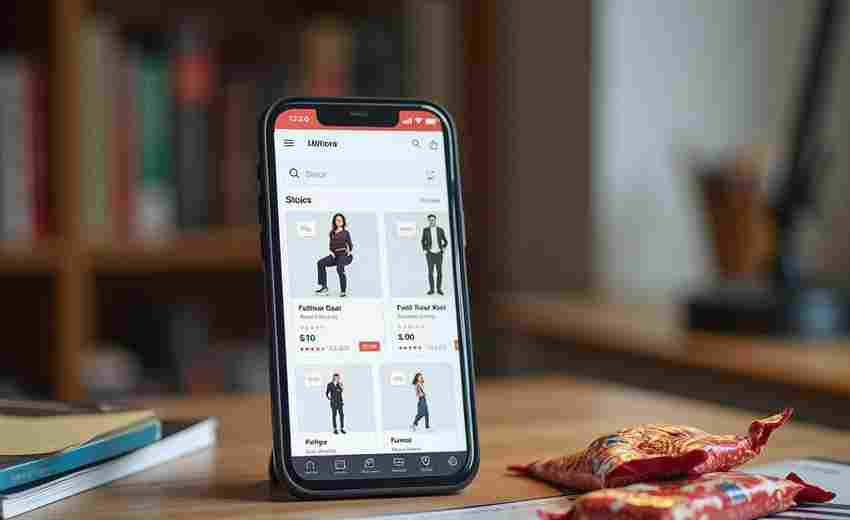

移动端适配已成为不可忽视的战场。研究数据显示,非营利网站超过60%的访问来自手机端,但仅有35%的机构真正实现功能适配。某扶贫基金会的响应式设计值得参考:在移动端将捐款按钮放大至视觉焦点区域,折叠次要信息,使小额捐赠转化率提高至PC端的1.7倍。

技术实现的适配度

开源CMS系统与无代码平台的崛起为预算有限的机构提供新选择。WordPress配合捐赠插件既能保持功能扩展性,又大幅降低运维成本,某地方性NGO采用该方案后,年度技术支出减少62%。但对于需要定制化管理的组织,采用AppMaster等可视化开发工具,可在两周内搭建包含志愿者管理系统的专属平台。

安全性与加载速度的平衡考验技术智慧。某国际慈善机构曾因过度追求动态效果导致网站加载时间达8秒,改用CDN加速与图片懒加载技术后,跳出率从54%降至19%。HTTPS加密、定期漏洞扫描等基础设置,则是维护捐赠者信息安全的必要保障。

内容策略的持续性

故事化叙事是连接功能与情感的纽带。某疾病救助平台每月更新患者康复日记,配合医疗费用使用明细,使续捐率稳定在75%以上。社交媒体插件的智能整合同样关键:当用户分享项目页面时,自动生成定制化倡议文案,这种设计使某环保组织的传播范围扩大3倍。

数据驱动的内容优化机制不可或缺。通过热力图分析发现,放置在页面右侧的志愿者报名表单点击率比左侧高22%,某机构据此调整版式后,季度志愿者新增数量突破300人。A/B测试显示,带有真人照片的捐赠呼吁按钮,比纯文字按钮的点击率高41%。

在公益数字化进程中,每个像素的呈现都承载着改变世界的可能。当表单的严谨遇上插画的温情,当数据图表与人文叙事交织,这种精妙的平衡艺术,正是非营利组织在数字时代构建公信力的核心密码。