在数字化转型浪潮中,北京市通州区以教育、政务、城市治理等领域为切入点,构建了一套深度融合智能技术与数据驱动的创新生态体系。通过精准教学、智慧政务平台、城市治理模型等场景实践,通州不仅推动了传统服务模式的革新,更形成了“数据赋能决策、技术重塑流程”的区域发展范式,为现代城市智能化转型提供了可复制的样本。

教育场景的数据精准化

通州区教育系统以国家级实验区建设为契机,构建了“数据驱动教学决策”的闭环体系。教师研修中心开发的“五个一”工程,通过建立精准教学课例资源库、培训课程体系及骨干教师培养机制,将教学行为与学习效果转化为可视化数据指标。例如,教师通过分析课堂互动数据,可动态调整教学节奏;基于作业检测数据生成的个性化靶向作业,使全区60%以上学生的学业质量显著提升。

北京小学通州分校的英语教学改革更具代表性。该校依托大数据云平台,形成“精准备课—精准教学—精准评价”的闭环流程。在混合式学习环境中,移动终端实时采集学生听说练习数据,结合绘本阅读与戏剧教学的多模态数据,生成每位学生的能力画像。这种模式使85%的学生英语听说能力达到市级优秀标准,并入选教育部“信息技术融合教学”典型案例。

政务服务的智能重构

通州政务体系通过“云窗口”模式突破行政层级壁垒,构建了四级智慧服务网络。在22个镇街部署的智能终端,将261项便民服务与3600余项政务事项整合至统一平台。中仓街道的实践显示,新生儿医保等高频事项办理时长从平均40分钟缩短至5分钟,且支持津冀地区555项服务的跨域办理,真正实现“数据跑腿替代群众跑路”。

更具突破性的是政务大模型“亦智”平台的应用。该平台整合百度千帆、智谱华章等基础模型,开发出智能客服“小亦”、实验室监管系统等八大场景。以企业开办服务为例,“小亦”通过自然语言处理实现97个高频事项的智能预审,材料校验准确率达92%,较传统人工审核效率提升3倍。这种“AI+政务”模式使经开区成为全国首个实现外资研发中心智能监管的区域。

城市治理的算法赋能

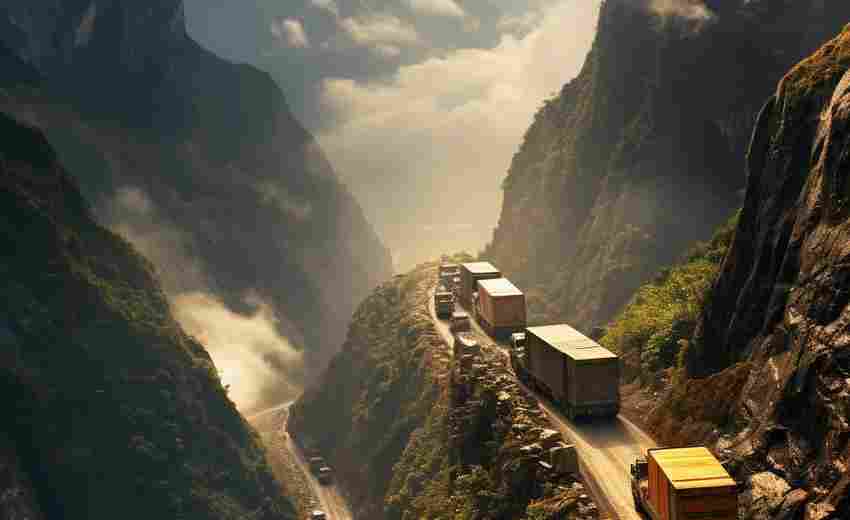

在智慧城市建设中,通州创新应用“Yi模式”构建城市治理数字底座。通过原子能力组件库沉淀107类城市事件数据,执法人员利用多模态大模型实现“Chat+治理”的交互式管理。荣华街道的实践表明,河道巡检响应速度从2小时缩短至15分钟,道路遗撒事件识别准确率提升至89%,形成“感知—分析—处置”的分钟级闭环。

地理信息技术的深度整合进一步强化了治理效能。北京测绘学会与政务服务局合作建立的“智慧政务一张图”,汇聚地下管网、交通流量、环境监测等40余类空间数据。在副中心站枢纽工程建设中,该平台提前识别出16处管线冲突风险,通过三维模拟优化施工方案,使工程获得全国智慧建造最高奖项。

创新生态的系统构建

政策层面的制度设计为智能化转型注入持续动力。《科技创新引领高质量发展支持办法》设立300万元研发补助、500万元创新平台支持等政策,培育出36所项目实验校、10余所精准教学特色学校。这种“政策—技术—应用”的协同机制,使通州高新技术企业年增长率保持在25%以上,形成数字经济产业集群。

技术转化链条的完善同样关键。通州建立的创新联合体机制,推动高校、企业、科研院所共享数据资源。在智慧阅读项目中,通过分析30万册电子书的阅读行为数据,图书馆服务系统可精准预测读者需求,图书采购匹配度从63%提升至91%,开创了公共文化服务的智能供给模式。