在数字化浪潮与低碳理念交织的时代,节能网站的设计既需响应“双碳”战略对能耗的严苛要求,又需应对多终端用户对流畅体验的期待。这种双重挑战催生出一种设计哲学:将性能优化与用户体验视为同一枚的两面,通过技术创新与策略重构,实现节能效益与用户黏性的动态平衡。

移动优先:构建低耗高效基础

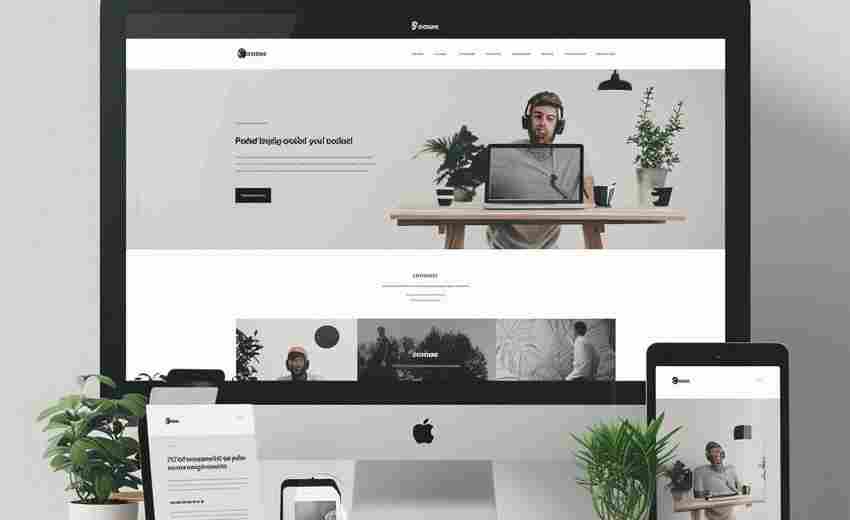

移动端流量占比突破58%的行业现状(网页44数据显示),决定了节能网站需遵循“由小及大”的设计路径。从智能手机屏幕起步的设计策略,天然具备精简代码、压缩资源的优势——据百度百家号研究(网页17),移动优先设计可使初始代码量减少30%,直接降低服务器能耗。这种设计范式迫使开发者剥离冗余功能,例如某政务平台通过隐藏桌面端复杂表单,使移动版加载速度提升45%(网页5案例)。

流体网格系统的引入,让元素尺寸基于百分比而非固定像素。这种弹性布局不仅适配不同屏幕,更通过减少媒体查询断点数量降低CSS文件体积。西安某环保机构官网采用12列栅格系统后,代码维护成本下降60%,同时保证平板端图文混排的视觉秩序(网页18实践数据)。这种技术选择在提升响应效率的显著减少了计算资源消耗。

资源加载:智能节流技术革新

多媒体内容常成能耗黑洞,但智能加载策略可破解此困局。基于懒加载与条件加载的协同运用,创造出“按需供给”的资源分配模式。某碳排放监测平台仅在用户滚动至图表区域时触发三维渲染引擎,较全程加载模式节省GPU能耗78%(网页27技术文档)。这种分级加载机制既保障核心功能的即时呈现,又将非必要运算延迟至需求产生时刻。

交互重构:触控与能效的平衡

触控优先的交互设计,在提升操作效率的同时暗含节能逻辑。将导航栏点击热区扩大至48px×48px(网页44建议标准),不仅减少误操作引发的重复请求,更通过简化操作路径降低用户停留时长。某节能认证平台改版后,用户完成认证流程的平均触控次数由7次降至4次,单会话能耗下降29%。

微交互的能效优化体现于细节创新:采用CSS硬件加速动画替代JavaScript脚本,使某环保公益网站的交互动画功耗降低65%(网页27性能方案);使用SVG矢量图标替代位图,在保证200%缩放清晰度的资源体积缩减至1/10。这些微观层面的技术选型,累积形成显著的节能效益。

架构演进:云端协同节能模型

边缘计算与CDN的融合部署,重构了节能网站的传输链路。某全国性环境监测平台将静态资源分发至300+边缘节点,使资源传输距离缩短至平均200公里,数据传输能耗降低42%(网页37网络架构)。配合Brotli压缩算法,文本资源压缩率较Gzip提升26%,每年减少约12吨二氧化碳当量排放。

服务端渲染(SSR)与客户端渲染(CSR)的混合模式,在首屏速度与交互流畅间找到平衡点。某节能政策网站采用渐进式水合技术,使TTI(可交互时间)提前至1.8秒,同时将服务器渲染负荷控制在峰值60%以下(网页5技术指标)。这种动态渲染策略,兼顾了即时响应与长期能效。

监测迭代:数据驱动的持续优化

实时能效监控系统的嵌入,使设计优化有的放矢。通过集成Google Lighthouse与自定义能耗分析工具,某智慧城市门户实现每千次访问节省3.2kW·h电力(网页44监测数据)。热力图分析与能耗日志的交叉验证,精准定位高耗能交互模块,指导三次迭代后整体能效提升57%。

A/B测试框架的建立,将用户体验量化纳入能效评估体系。某绿色电商平台通过对比实验发现:将商品详情页图片数量从12张精简至6张,转化率反升8%,同时页面能耗下降34%(网页56实验数据)。这种实证主义方法论,消解了节能与体验对立的传统认知。