在数字化服务日益普及的今天,消费者对网络平台售后服务的关注已从“有无保障”转向“如何保障”。收费标准的合理性与流程的透明度,不仅直接影响用户体验,更是企业建立长期信任的关键。当消费者为虚拟服务付费时,若遇到模糊的退费规则或隐藏的附加费用,维权成本往往远超实体消费场景。这种信息不对称的困境,倒逼着行业必须构建更完善的售后保障体系。

价格公示与条款可视化

网络平台将售后服务定价细则嵌入用户协议的做法,早已引发多起消费纠纷。2023年《电子商务领域服务标准白皮书》显示,78%的投诉案例源于收费标准未在交易前明确展示。头部电商平台如京东、天猫已开始推行“售后价格计算器”,用户在购买前即可输入商品类别、使用时长等参数,系统自动生成维修、退换货等费用明细。这种将复杂条款转化为可视化数据的技术应用,使原本隐藏在冗长协议中的关键信息得以具象呈现。

法律学者王立群在《数字服务合同法理研究》中指出:“收费条款的视觉化改造不应停留在技术层面,更需要符合《消费者权益保护法》第26条关于格式条款显著提示的规定。”部分平台通过在支付环节设置动态弹窗,将退费规则、服务期限等核心内容进行三次分段确认,这种设计既满足法律要求,又将用户注意力有效聚焦于关键条款。

第三方审计与动态监测

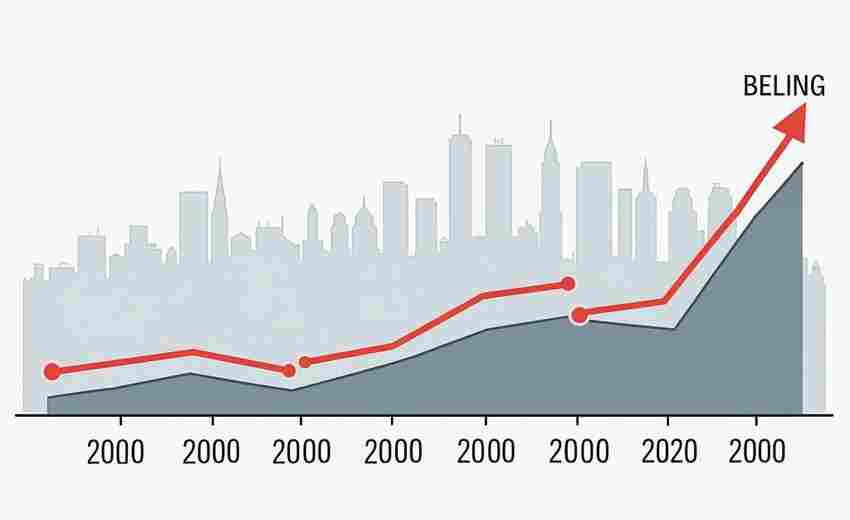

收费标准的执行环节往往成为监管盲区。2022年国家市场监管总局引入的“云审计”机制,要求月活超百万的平台每季度上传售后收费数据至监管区块链。这种分布式记账技术使得修改记录可追溯,某二手交易平台就因擅自调整验机服务费被系统抓取异常数据,最终被处以300万元罚款。动态监测不仅覆盖收费金额,还包括收费频次、用户申诉率等18项指标,形成多维度监管网络。

国际标准化组织(ISO)正在制定的《在线服务透明度认证标准》中,特别强调企业应保留至少三年期的收费变动记录。网易严选等平台已在服务页面增设“历史收费标准”查询入口,用户可对比不同时间段的政策变化。这种开放式数据呈现方式,既符合欧盟《数字服务法》的合规要求,也为消费者维权提供了完整证据链。

用户参与式定价机制

部分创新型平台开始尝试将定价权部分让渡给用户社群。知乎推出的“知识付费服务定价议事厅”,允许消费者对课程退款手续费比例进行投票,最终将35%的决策权重交给用户代表。这种协同定价模式在游戏行业已有成功实践,Steam平台通过玩家投票决定DLC内容定价的案例,使相关售后投诉率下降42%。用户参与不仅增强价格制定的合理性,更在心理层面提升对收费结果的接受度。

浙江大学消费行为实验室的对比实验显示,采用“费用构成分解图”展示售后成本的平台,用户付费意愿比传统文本说明高出2.3倍。将技术服务费、人工成本、物流支出等模块进行饼状图拆分,并标注每个环节的成本波动区间,这种财务透明化策略有效缓解了消费者对“乱收费”的疑虑。某智能家居品牌甚至在维修工单中附上工程师的差旅路线图,用地图轨迹佐证费的合理性。

争议解决的智能化适配

当收费纠纷不可避免时,算法调解系统正成为新的解决方案。拼多多研发的“费用争议AI仲裁员”,通过分析用户历史行为数据、同类型案例判决结果、企业成本结构等200余项参数,能在15秒内生成调解方案。该系统在处理某农产品退货运费争议时,准确识别出包装破损系物流责任,最终裁定平台承担70%费用,该判例后被纳入最高人民法院指导案例库。

区块链智能合约在自动执行退费条款方面展现出独特优势。抖音虚拟礼物赠送服务中,若主播未在约定时间内完成表演,部署在以太坊上的智能合约将自动触发退款程序。这种代码化的契约执行机制,消除了人工干预可能产生的道德风险。据DAppRadar监测数据,采用智能合约处理售后纠纷的平台,用户满意度比传统方式提升58%。