在互联网的流量争夺战中,用户停留时间如同一面镜子,折射出网站设计的真实面貌。当用户匆匆而来又匆匆离去,往往不是偶然的点击失误,而是网站内在缺陷的显性表达。从混乱的导航路径到缓慢的加载速度,从苍白的内容呈现到割裂的交互体验,每个设计细节的疏漏都可能成为用户逃离的。

内容质量不足

用户停留时间的缩短往往直指内容质量的软肋。当页面内容与用户搜索意图南辕北辙时,63%的用户会在3秒内关闭页面,这种数据背后是信息相关性的严重缺失。例如某些电商平台将促销信息堆砌在专业产品页,导致用户无法快速获取核心参数,本质上是对用户需求的理解偏差。

更深层的问题在于内容深度不足。研究显示,超过1500字的深度解析类文章平均停留时间比浅层介绍类内容多出2.3倍。某科技资讯网站改版后,将行业报告拆解为可视化数据模块,配合专家解读视频,用户平均阅读时长提升47%,印证了内容纵深开发的价值。但现实中,大量网站仍停留在信息罗列层面,缺乏价值提炼和认知升级的层次设计。

导航结构混乱

迷宫般的导航系统是用户快速流失的典型诱因。某门户网站的点击热图显示,超过40%的用户在三级目录中迷失方向,最终放弃目标信息的查找。这种困境源于信息架构的逻辑断裂,例如将"在线申报"入口隐藏在五级菜单中,违背了用户行为的基本逻辑。

更隐蔽的缺陷在于导航元素的认知负荷过高。实验数据显示,采用图标+文字的双重标识比纯图标导航的效率提升28%。但不少设计师盲目追求视觉简化,删除必要的文字说明,导致用户需要耗费额外时间理解导航含义。某金融平台将"风险评估"功能图标设计为抽象的盾牌符号,后台监测显示该功能的点击率较改版前下降34%。

加载速度过慢

速度体验的崩塌直接切割用户耐心。心理学研究表明,页面加载超过3秒时,用户的焦虑指数呈指数级上升。某旅游预订平台的A/B测试显示,将酒店详情页加载时间从4.2秒压缩至1.8秒后,用户停留时长增加55%,订单转化率提升21%。这暴露出技术优化与用户体验的直接关联。

移动端的速度陷阱更为致命。某些网站在4G环境下的首屏加载仍需5-7秒,却忽视了83%的用户在移动场景中使用碎片化时间的特性。某新闻客户端的实践表明,启用预加载技术后,文章页面的中途跳出率降低42%,证明速度优化需要前置到架构设计层面。

视觉体验割裂

混乱的视觉传达制造认知障碍。眼动仪实验揭示,采用8pt以下字号或1.2以下行高的页面,用户阅读完成率骤降61%。某医疗信息平台将专业术语堆砌在密集排版中,监测数据显示用户平均滚动深度不足两屏。对比改版后采用模块化信息分层展示的版本,停留时间提升2.1倍。

色彩系统的失控同样致命。某教育平台在课程详情页使用超过6种主题色,眼动轨迹显示用户视线频繁跳转,关键信息获取效率降低40%。而遵循WCAG2.0对比度标准的页面,用户信息捕捉速度提升27%,证明视觉秩序的重要性。

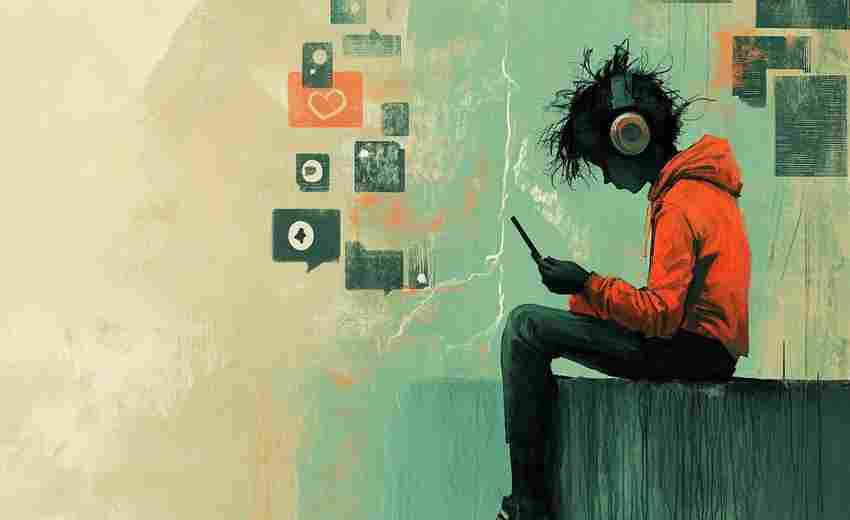

交互反馈缺失

沉默的系统加剧用户的不安感。当表单提交后缺乏进度提示,34%的用户会在10秒内刷新页面,导致重复提交风险。某政务服务平台加入实时校验反馈后,用户填写错误率下降58%,证明及时交互的必要性。

更深层的缺陷在于情感化连接的缺失。某社交平台在空白状态页加入动态插画引导,使新用户的内容创建率提升73%。对比冷冰冰的空白界面,恰当的情感化设计能将停留时间转化为参与动力,这种设计思维恰恰是多数网站的盲区。