在数字化与生态教育深度融合的背景下,校园植物网站已成为高校展示生物多样性、普及植物科学的重要平台。植物简介模块作为网站的核心功能之一,需兼顾专业性、互动性与实用性,既要为师生提供准确的植物信息,也要融入现代技术手段提升用户体验。如何科学构建这一模块,需从数据采集、内容架构、技术实现等多维度进行系统性规划。

数据采集与整理

植物简介模块的基础在于数据的全面性与准确性。首先需开展校园植物普查,通过区域划分法对校园内所有木本及特色草本植物进行定位标记。如韶子团队曾将校园划分为70余个小区域,通过卫星影像与实地调查结合绘制植物分布图,并借助ArcGIS平台实现坐标标注。这种分层调查法既能避免遗漏,又能提高数据采集效率。

其次需建立跨学科协作机制。华中农业大学植物网的建设经验显示,团队需整合林学、园艺、信息技术等多领域人员。例如傅强教授带领团队历时两年完成933种植物数据的采集,涵盖植物形态、花期、生态习性等30余类属性。数据整理阶段应参照《中国植物志》建立标准化字段,并采用双人校验机制确保数据准确性,如贵州植物信息管理系统通过SQL Server建立字段约束,实现科属种数据的逻辑关联。

内容架构设计

植物简介的内容组织需兼顾学术规范与用户认知规律。核心字段应包含分类信息(科属种)、形态特征、生态价值等基础数据,可参考雪松、银杏等植物的标准化描述模板,采用"科名-属名-形态特征-文化价值"的递进式结构。对于特色物种可扩展药用价值、校园分布热点等字段,如武汉大学植物网增设了古籍文献引证字段,增强文化传播属性。

交互设计需考虑多场景使用需求。基础检索应支持学名、俗名、形态特征等多维度搜索,高级检索可借鉴中国大学植物网联盟的筛选体系,提供花期、果期、生态类型等组合条件。针对移动端用户,南京林业大学采用响应式设计实现图片自适应缩放,并在详情页嵌入AR识别功能,用户扫描叶片即可获取三维模型数据。

技术实现路径

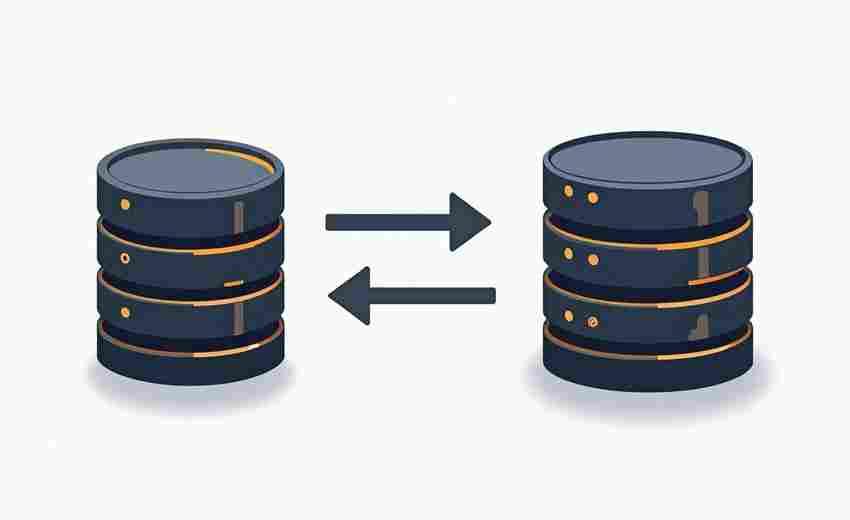

数据库建设推荐采用混合架构模式。基础信息存储适用MySQL等关系型数据库,便于实现科属种的层级关联;图片、视频等非结构化数据可采用MongoDB存储,其文档结构更适应植物生长周期数据的动态更新。华中农大案例显示,包含1500张图片的图库通过分布式存储技术,使访问响应时间缩短至0.3秒。

前端开发需注重数据可视化呈现。上海交通大学采用Leaflet.js构建交互地图,用户定位后可显示半径50米内的植物分布,点击标记弹出简介浮窗。浙江大学开发的物种二维码系统,将植物ID与API接口绑定,扫码即可获取实时更新的养护信息。这些技术使静态数据转化为动态知识网络,显著提升模块实用价值。

质量维护机制

建立持续更新的数据生态至关重要。可设置教师审核、学生志愿者补充的双轨机制,如北京林业大学允许师生上传观察日志,经分类学教授审核后纳入数据库。版本控制方面,贵州植物信息管理系统采用Git进行数据迭代管理,每次修改生成时间戳标记,确保数据可追溯。

用户反馈渠道的智能化改造能提升维护效率。华中农大在详情页嵌入"数据纠错"按钮,用户提交的问题自动进入JIRA工单系统,根据植物ID分配给对应专业的研究生处理。定期数据清洗不可或缺,可通过Python编写脚本自动检测字段完整性,如系统监测到某物种缺少花果期数据时,自动触发补录提醒。

教育功能延伸

模块设计应突破信息展示的单一功能。加州大学戴维斯分校的案例显示,在植物详情页整合课程资源可使访问量提升240%,其银杏专题页链接了《植物生理学》相关课件及野外实习视频。宾夕法尼亚州立大学开发的物候日历功能,结合当地气象数据预测植物变化,为生态学研究提供动态观测平台。

社会化传播功能的融入能扩大影响力。北京大学的"校园植物故事"专栏,邀请师生撰写观察笔记,优秀内容通过API接口同步至微信公众号。浙江大学建立的植物认养系统,用户可通过贡献养护数据获得虚拟勋章,形成知识共享的良性循环。这些创新实践使植物简介模块成为连接学术研究与公众科普的桥梁。