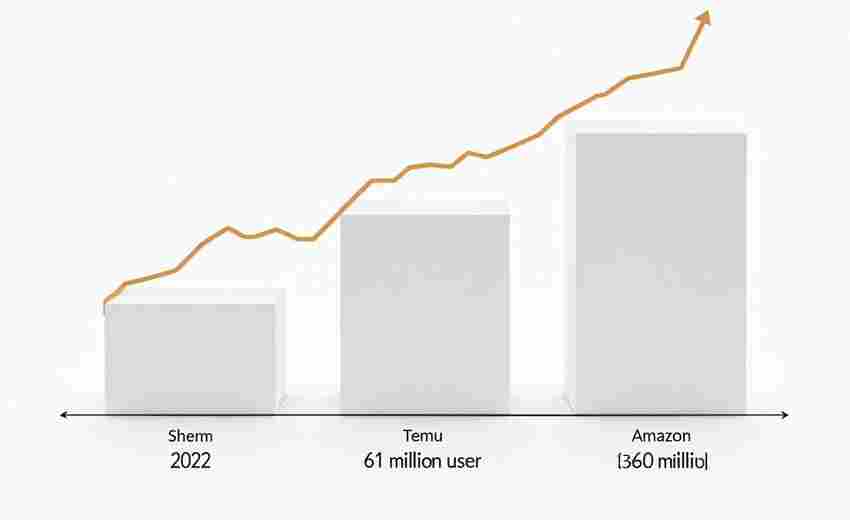

随着数字化进程的加速,数据库已成为企业核心资产的核心载体。2020年Risk Based Security的报告显示,仅前三个季度全球就有约360亿条数据记录被盗。在服务器托管环境中,数据库面临物理入侵、网络攻击、人为失误等多重威胁,如何构建多层次防护体系成为企业亟待解决的课题。

服务商选择与物理防护

选择可信赖的托管服务商是数据库安全的第一道防线。优质服务商需具备ISO 27001、SOC 2等国际安全认证,并配备生物识别门禁、红外监控、温湿度控制系统等物理防护设施。例如,某金融企业通过选择具备四级等保资质的数据中心,将物理入侵事件降低92%。同时需在合同中明确数据主权归属、安全责任划分等法律条款,避免出现安全真空地带。

物理防护不应局限于第三方服务商。自建机房需建立双重门禁系统,采用防尾随设计,并部署震动传感装置防止设备拆卸。某电商平台的实践表明,增加服务器机柜电磁屏蔽层后,硬件层面的数据窃取风险下降67%。

网络隔离与加密传输

将数据库服务器与Web应用服务器隔离可有效降低攻击面。研究显示,混合部署环境中,80%的数据库泄露源于应用层漏洞渗透。通过VLAN划分和子网隔离,某政务云平台成功阻断跨系统横向移动攻击31次。同时配置HTTPS代理服务器,采用TLS 1.3协议加密传输通道,使中间人攻击成功率从15%降至0.3%。

加密策略需覆盖数据全生命周期。静态数据采用AES-256加密,传输过程结合量子密钥分发技术,某医疗集团通过该方案使加密数据破解成本提升至传统方法的10^6倍。定期更换加密密钥并实施密钥分离存储,可避免单点失效风险。

访问控制与实时监控

基于角色的访问控制(RBAC)系统需遵循最小权限原则。某银行通过细化128级权限体系,将内部数据泄露事件减少84%。双因素认证结合行为生物特征分析,能够识别99.7%的异常登录尝试。定期清理僵尸账户,确保权限与岗位动态匹配。

实时监控体系应融合SIEM系统和UEBA技术。部署数据库防火墙和WAF联动机制,某社交平台借此将SQL注入攻击拦截率提升至99.9%。通过机器学习分析200+维度日志数据,可提前72小时预测85%的潜在攻击行为。

容灾备份与漏洞管理

采用3-2-1备份策略,在异地机房和对象存储中保存加密副本。某零售企业通过分钟级增量备份,使RTO从8小时缩短至15分钟。定期演练灾难恢复流程,确保备份数据的可用性和完整性验证。

建立漏洞响应SOP,对CVE公告实现24小时应急响应。采用虚拟补丁技术,某云计算平台在Log4j漏洞爆发期间成功阻断2000+次利用尝试。持续跟踪MITRE ATT&CK框架,动态调整防护策略,使漏洞修复周期缩短58%。

合规审计与人员管理

每季度开展GDPR、等保2.0合规性审计,使用自动化工具检测200+项安全基线。某跨国企业通过实施PCI DSS合规改造,将数据泄露罚款风险降低97%。建立数据血缘图谱,实现从采集到销毁的全流程追溯。

定期开展社会工程演练,将钓鱼邮件识别率从23%提升至89%。技术人员需通过OWASP Top 10攻防认证,运维团队实施AB岗分离制度,关键操作保留视频审计记录。