在移动设备与多终端并存的互联网生态中,用户访问网站的行为早已突破传统桌面场景。屏幕尺寸的碎片化、交互方式的多样性倒逼网站形态革新,响应式设计技术应运而生,成为平衡功能与美学的关键解法。这种以流体网格布局与媒体查询为核心的技术体系,正在重塑企业数字化转型的底层逻辑。

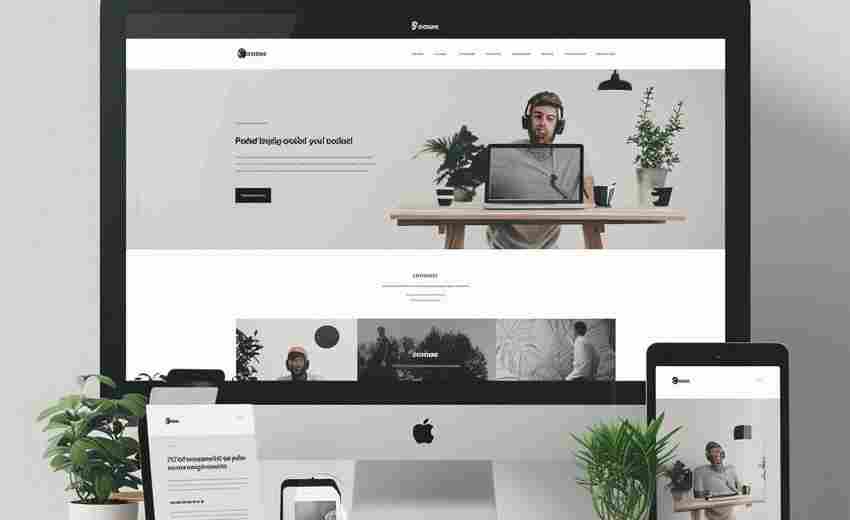

跨终端兼容能力

响应式设计的核心价值在于突破设备限制。通过百分比布局与弹性图片技术,同一套代码可自动适配从27英寸显示器到5英寸手机屏幕的显示需求。例如电商平台的产品详情页,在PC端可能呈现三栏式图文混排,而在移动端自动切换为纵向瀑布流,确保核心信息在不同视口中保持可读性。

这种技术突破背后是HTML5与CSS3的技术演进。流式布局(Fluid Grids)取代固定像素单位,配合媒体查询(Media Queries)的断点设置,使元素间距、字体大小等参数随视口尺寸动态变化。国际知名咖啡品牌星巴克官网正是典型案例:导航菜单在桌面端横向展开,移动端则折叠为汉堡图标,既保持功能完整又避免界面拥挤。

用户体验多维提升

屏幕适配仅是响应式设计的表层优势,更深层次的价值在于用户体验的体系化重构。研究显示,移动端用户单次访问时长较PC端缩短37%,但跳出率降低21%,关键在于响应式设计对交互痛点的精准打击。例如触控按钮尺寸自动放大、表单输入框焦点优化等技术细节,显著提升移动端操作容错率。

视觉层与功能层的协同优化创造沉浸式体验。某餐饮企业采用响应式设计后,在线订座转化率提升58%。其秘密在于:PC端突出环境氛围图与菜单展示,移动端则将订座按钮置于视觉焦点区域,并集成LBS定位缩短操作路径。这种“设备感知式”的内容策略,使关键业务环节始终处于用户交互舒适区。

搜索引擎优化优势

谷歌早在2015年就将移动友好性纳入搜索排名算法,响应式设计因URL统一、内容同步等特性更受搜索引擎青睐。对比独立移动站点,响应式网站的页面权重集中度提升43%,外链资源利用率提高29%。旅游平台马蜂窝的案例分析表明,采用响应式架构后,长尾关键词自然流量三个月内增长217%。

技术架构的简洁性强化SEO效果。单域名策略避免内容重复问题,加速爬虫抓取效率。视口标签(Viewport Meta)与自适应图片(Srcset)等技术优化页面加载速度——谷歌PageSpeed Insights数据显示,响应式网站移动端首屏加载时间平均减少1.2秒,直接影响搜索排名加权。

全周期成本控制

从开发维护角度看,响应式设计颠覆传统多版本开发模式。某跨境电商平台测算显示:构建响应式网站较“PC站+移动站”双版本方案,初期开发成本降低35%,年度维护费用减少62%。统一的内容管理系统(CMS)消除多后台数据同步难题,编辑人员工作效率提升40%。

这种成本优势具有长尾效应。当智能手表、车载屏等新设备形态出现时,响应式框架可通过扩展媒体查询断点快速适配,避免重构成本。教育机构新东方的实践表明,其响应式网站在适配VR设备浏览器时,仅需增加3个断点设置即完成界面优化,开发耗时不足传统方案的1/5。

品牌价值持续沉淀

一致性体验构建品牌认知护城河。用户无论在办公室用电脑查阅产品参数,还是在地铁上用手机观看宣传视频,获得的视觉调性、交互逻辑始终保持统一。奢侈品电商NET-A-PORTER的调研数据显示,响应式设计使其品牌认知度提升31%,用户跨设备复购率增加19%。

这种技术选择本身即传递品牌价值。当64.5亿智能手机用户遭遇排版错乱的传统网站时,响应式设计提供的专业体验直接关联企业技术实力认知。制造业供应商富士康的案例颇具说服力:响应式官网改版后,海外客户询盘量三个月内增长83%,其中72%的客户明确表示技术型官网增强合作信心。

技术演进前瞻适配

响应式设计框架具备强大的技术包容性。当渐进式Web应用(PWA)、WebAssembly等新技术涌现时,现有架构可通过模块化扩展实现平滑升级。某金融平台在响应式基础上集成实时数据可视化功能,利用Canvas自适应渲染技术,使K线图在4K屏幕与手机端均保持清晰可辨。

人工智能的介入正在重塑响应式设计边界。自适应布局算法可基于用户行为数据动态调整断点设置,例如针对老年用户群体自动增大字体间距,或为触屏设备优化手势操作热区。这种智能化的演进方向,使响应式设计从被动适配转向主动预测。