随着数字化技术向医疗领域深度渗透,医疗网站已成为公众获取健康服务的重要入口。这一新兴业态在提升便利性的也面临多重法律风险。从主体资质到数据安全,从诊疗流程到广告宣传,医疗网站运营需构建覆盖全生命周期的合规体系,方能在创新与监管的平衡中实现可持续发展。

资质准入与备案管理

医疗网站运营的首要合规要求是完成法定准入程序。根据《互联网诊疗管理办法(试行)》,开展互联网诊疗必须持有《医疗机构执业许可证》,且需向原发证机关申请增加"互联网诊疗"服务项目。以银川互联网医院集群为例,其落地均以实体医疗机构为依托,印证了"线上线下资质统一"的基本原则。

备案流程同样存在严格规范。医疗机构需在网络安全等级保护定级后10个工作日内完成公安备案,并向卫健部门同步备案信息。值得注意的是,涉及10万人以上个人信息的二级网络,必须至少每三年开展一次等保测评,三级网络则需每年测评。这种动态监管机制要求医疗网站建立常态化资质管理体系。

数据安全与隐私保护

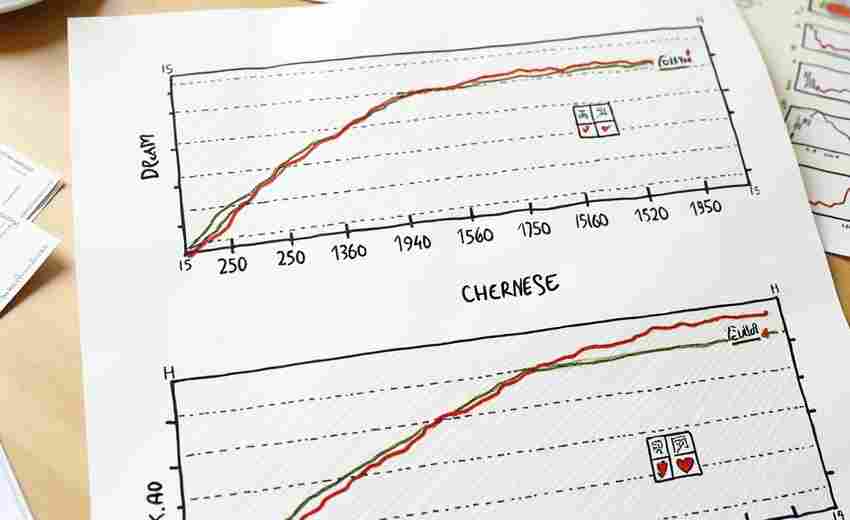

医疗数据的敏感性使其成为网络攻击的重点目标。统计显示,60%以上的医疗数据泄露源于黑客攻击和IT事故,其中病史、财务信息等核心数据最易受损。《医疗卫生机构网络安全管理办法》明确要求,医疗网站需建立"安全管理中心+三重防护"体系,包括通信网络、区域边界和计算环境的全方位防护。

在个人信息处理方面,《个人信息保护法》与《数据安全法》形成双重约束。典型案例显示,未脱敏处理的健康数据一旦泄露,补救成本可达普通行业的3倍以上。实践中,头部平台已开始采用HTTPS加密传输、区块链存证等技术,通过SSL证书验证网站真实性,确保问诊记录、电子处方等敏感信息全程加密。

内容发布与广告规范

医疗信息传播的合规边界需严格把控。《广告法》明令禁止使用患者形象作疗效证明,即便内容真实,以"康复案例"形式宣传仍属违法。2024年某医美机构因在官网展示术前术后对比照被处罚20万元,印证了监管力度持续加强的趋势。

广告发布前审查程序不可缺失。医疗机构须向卫健部门申请《医疗广告审查证明》,且需确保发布内容与核准样件完全一致。值得关注的是,2025年国家医保局增设"互联网首诊"价格项目,虽未完全放开首诊限制,但为合规宣传预留了政策空间。这种政策弹性要求运营者建立动态内容审核机制。

诊疗服务流程合规

诊疗行为的线上迁移面临特殊规制。现行政策明确禁止互联网首诊,复诊患者需提供实体医院确诊证明。但调查显示,约70%的线上问诊实际涉及首诊,平台多采用"患者自证"方式规避风险。这种灰色地带的存续,凸显了制度滞后于技术发展的现实矛盾。

电子处方管理是另一监管重点。医师需在国家电子注册系统可查,且须对6岁以下儿童处方实施双人核验。2025年曝光的某平台儿科处方违规事件显示,未严格执行身份认证和处方审核流程,可能导致重大医疗事故。这要求平台构建从医师认证到处方配送的全链条管理体系。

网络安全防护体系

网络安全法框架下的防护要求具有强制性特征。三级医院已被要求探索态势感知平台建设,实时监测网络攻击行为。某省级互联网医院2024年因未及时修复系统漏洞,导致50万份病历泄露,最终被处以停业整顿并罚款200万元,这警示着安全投入的必要性。

应急响应机制同样关键。《医疗卫生机构网络安全管理办法》规定,网络安全事件需在1小时内初步处置,24小时内形成书面报告。定期攻防演练成为行业标配,如上海市卫健委组织的"护网行动",通过模拟黑客攻击检验医疗机构应急能力,2024年参演单位的平均响应速度较上年提升40%。这种实战化训练有效提升了行业整体防护水平。