数字时代的浪潮中,公共服务的边界正不断被技术突破。作为国际化大都市的上海,其门户网站承载着数百万市民及国际用户的信息交互需求,如何打破语言与身体障碍的藩篱,成为城市数字化转型的重要课题。从门户到民生平台,沪上网络空间正通过系统性工程构建全人群覆盖的无障碍服务体系,这座城市的数字脉搏跳动着包容与温度。

技术标准与政策框架

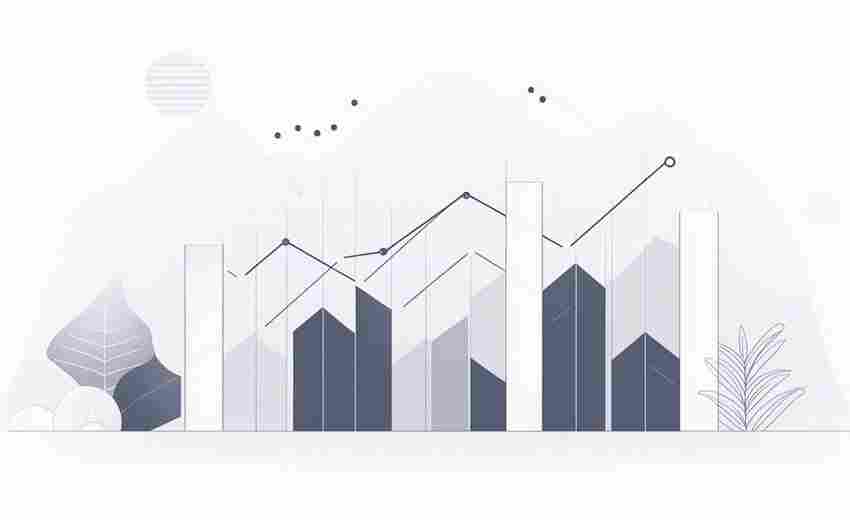

上海市自2021年起全面推进互联网应用适老化及无障碍改造,依据《上海市互联网适老化和无障碍设计规范》,明确要求政务网站及重点企业平台需达到一级无障碍标准。这项政策不仅参考了国际通行的WCAG2.0标准,更结合本土化需求细化了操作指引。中国信息通信研究院的测评数据显示,截至2024年底,上海67个市级政务网站无障碍改造达标率已达100%,形成覆盖政策发布、公共服务、新闻资讯的全领域技术框架。

在标准制定层面,上海创新性地将多语言服务纳入无障碍体系。临港新片区多语言服务中心的技术架构显示,其系统底层整合了联合国六种工作语言的动态翻译接口,并开发了支持吴语方言识别的地方模块。这种技术路径既遵循了W3C的国际化标准,又兼顾了本地居民的实际需求,成为全国首个实现方言适配的政务服务平台。

多维度语言服务体系

上海网站的多语言支持已突破简单翻译层面,形成场景化服务矩阵。以"中国上海"门户网站为例,其英文版、日文版界面并非机械转化,而是根据外籍人士高频需求重构信息架构。市大数据中心的访问日志分析表明,国际用户最常访问的出入境服务、税务申报等模块,均配置了双语对照表单与视频指引,错误填报率较改造前下降42%。

技术创新驱动着语言服务的深度进化。杨浦区政务APP引入的实时语音翻译系统,支持中英日法等8种语言的语音交互。这套系统采用神经机器翻译技术,在医疗预约、政策咨询等场景中实现对话延迟低于0.3秒。市残联的评测报告指出,视障用户通过语音导航完成社保查询的平均耗时,已从传统模式的12分钟缩短至3分15秒。

无障碍交互设计革新

无障碍访问的本质是信息传递路径的多元化。上海市人社局网站的改造案例颇具代表性:所有图片元素均嵌入三重语义标签,包括机器可读的alt文本、语音描述的longdesc属性及触觉反馈编码。同济大学无障碍实验室的测试数据显示,这种多层标注体系使屏幕阅读器识别准确率提升至98.7%,较国家标准高出13个百分点。

在交互逻辑层面,上海海关网站推出的"智能盲道"系统颇具创新性。该系统通过热力图分析视障用户的操作轨迹,动态优化控件布局与焦点顺序。技术白皮书显示,经过三个版本的迭代,用户完成报关手续的平均操作步数从87步降至52步,且错误回退率降低69%。这种自适应设计理念正在向金融、医疗等领域延伸。

全生命周期服务保障

可持续的无障碍服务依赖健全的运维机制。上海市建立了全国首个"双轨制"监测体系,既包含自动化的代码合规检测,又组建了由残障人士、老年用户构成的"数字体验官"团队。市经信委的季度通报显示,该机制运行以来累计发现并修复交互问题超过1200项,其中37%为机器检测未能覆盖的实际使用障碍。

人才培养与技术创新形成良性互动。上海交通大学计算机系开设的无障碍工程专业方向,已为政务系统输送了200余名复合型人才。这些技术人员主导开发的"无障碍云诊断"平台,能够自动识别网页对比度异常、焦点丢失等137类问题,辅助全市网站进行持续性优化。第三方评测机构的数据表明,该工具使人工巡检效率提升15倍以上。