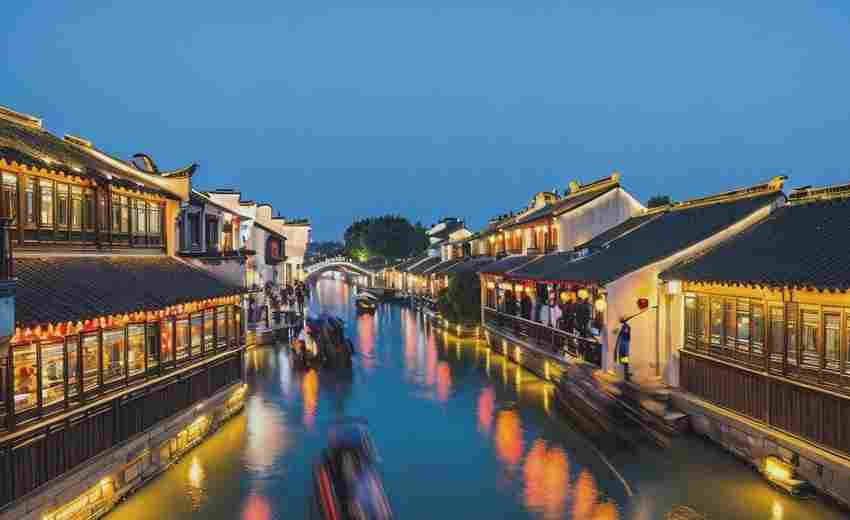

在数字化浪潮的推动下,高校网站已成为学术交流、信息发布和形象展示的核心平台。随着用户需求的多样化和技术环境的快速迭代,如何科学规划内容更新频率、制定可持续的更新策略,成为高校信息化建设的关键命题。这不仅关乎用户体验的优化,更直接影响着高校的学术影响力与社会公信力。

用户需求导向的内容规划

高校网站的用户群体呈现显著差异性特征。根据教育部的《高等学校数字校园建设规范》,需针对学生、教职工、社会公众等不同受众设计内容模块。例如,学生群体更关注课程信息、学术活动通知和奖学金动态;社会用户则侧重科研成果转化和校企合作信息。北京某高校通过用户行为分析发现,招生季访问量激增时,专业介绍页面的停留时长直接影响咨询转化率。

建立动态需求监测机制是优化内容规划的核心。建议采用GA4等数据分析工具,实时追踪用户点击热图、页面跳出率等指标。上海交通大学官网通过设置用户反馈通道,每月收集500+条建议,据此调整栏目布局和内容呈现方式。这种数据驱动的策略使重点栏目更新频率提升40%,用户满意度提高27%。

内容质量与更新节奏的平衡

原创性与时效性是内容生产的双引擎。教育部等五部门联合文件中强调,高校在线课程内容需保持学术严谨性,同时要求主讲团队每学期更新不低于30%的教学资源。清华大学官网的科研成果专栏采用"滚动更新+专题策划"模式,既有每周2-3篇的实验室动态,又设置季度性学科前沿综述。

更新频率的设定需兼顾技术规律与运营成本。克莱姆森大学的无障碍网站改造案例显示,新闻类栏目采用每日轮播更新,政策文件类内容则按季度修订,既保证信息新鲜度,又避免过度消耗运维资源。美国高校的实证研究表明,教学资源板块维持每周2次更新时,用户回访率可达峰值,超过该频率则边际效益递减。

技术支撑与运维优化

智能化工具的引入正在重构内容生产流程。某985高校通过部署AI内容审核系统,使新闻稿件的发布时间从人工审核的6小时缩短至30分钟。山东大学官网采用自动化采集技术,实时抓取各院系的学术活动信息,通过智能标签系统自动归类至对应栏目,人力成本降低65%。

在底层架构层面,需构建弹性扩展的CMS系统。浙江某高校的网站群平台采用分布式存储架构,支持突发流量下2000+并发访问不宕机,其备份恢复机制通过定期演练将数据丢失风险控制在0.3%以内。美国高校的WCAG2.2标准实施经验表明,无障碍设计可提升15%的用户留存率,同时降低28%的合规风险。

制度保障与动态评估

建立三级内容审核机制是质量控制的基石。教育部文件明确要求高校设置内容总监岗位,实行"采编人员初审-部门负责人复审-党委宣传部终审"的流程。南京某高校将内容更新纳入部门KPI考核体系,对连续三月未达标单位启动问责机制,促使二级网站平均更新率从58%提升至91%。

持续优化的评估体系应包含多维指标。除基础的更新频次统计外,需引入用户满意度指数(CSI)、内容传播系数(CDC)等复合指标。北京大学官网团队通过A/B测试发现,采用信息图谱式呈现的科研成果报道,其社交平台转发量是传统文本形式的3.2倍。这些数据为动态调整内容策略提供了量化依据。