在数字营销的浪潮中,视觉内容已成为网站吸引用户的核心要素。随着搜索引擎算法的智能化升级,图片不仅是装饰页面的工具,更是影响搜索排名的重要媒介。数据显示,全球超过20%的搜索流量来自图片检索,而优化后的图片能够显著提升网页在搜索引擎中的可见性。这种优化不仅关乎技术细节,更是一场关于用户体验与算法逻辑的双向博弈。

基础优化:文件名与格式选择

图片的文件名是搜索引擎理解内容的第一道线索。使用“IMG_001.jpg”这类随机命名的文件,会让算法难以识别图片主题。最佳实践是将文件名改为描述性短语,例如“夏季男士运动鞋-黑色款.jpg”,并采用连字符分隔关键词,既提升可读性又增强语义关联。

格式选择直接影响加载速度与显示效果。JPEG适合色彩丰富的照片,PNG适用于需要透明背景的图标,而WebP格式凭借更优的压缩率成为谷歌推荐的标准。某电商平台将产品图统一转换为WebP后,页面加载速度缩短了1.2秒,图片搜索流量增长37%。

Alt标签:语义关联的桥梁

Alt文本是图片内容的核心翻译器。当搜索引擎无法解析图像时,这段文字成为判断内容相关性的关键依据。有效的Alt标签需满足三个标准:精准描述画面元素、自然融入目标关键词、长度控制在125字符以内。例如一张展示咖啡拉花的图片,Alt文本写作“手工拿铁咖啡拉花-心形图案”比“咖啡图片”更具信息量。

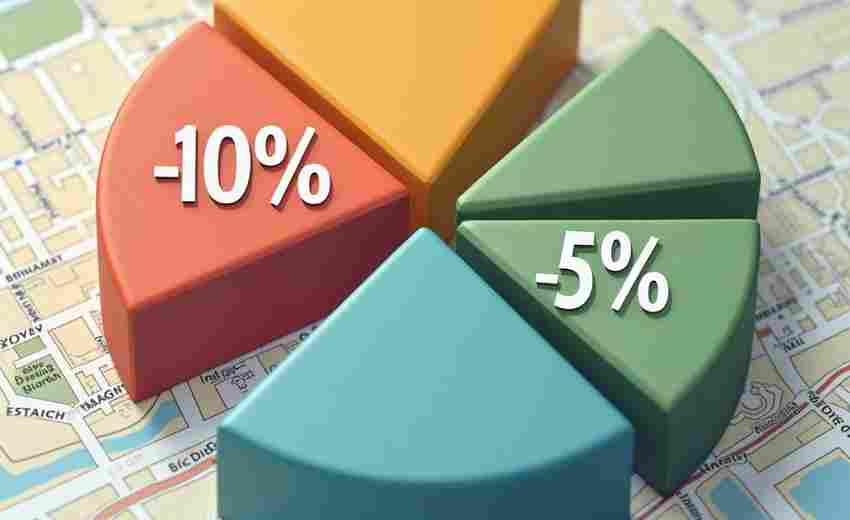

过度堆砌关键词则会触发算法惩罚机制。某旅行网站在瀑布图片的Alt标签中重复插入“廉价机票”“酒店预订”等无关词汇,导致图片搜索排名下降56%。研究表明,Alt文本与页面正文的关键词匹配度每提高10%,图片点击率可上升8%。

技术适配:响应式与延迟加载

移动端用户占比突破65%的今天,响应式设计成为刚性需求。通过HTML5的srcset属性,能够根据设备屏幕尺寸自动匹配最佳分辨率图片。例如设定三组图片源(320px、480px、800px),可在不同终端呈现清晰画面,同时避免大尺寸图片拖慢移动端加载。

延迟加载技术将非首屏图片的加载延后,使页面初始加载时间减少40%以上。这项技术尤其适用于图片密集型页面,某家具展示网站采用懒加载后,用户跳出率从68%降至42%。但需注意隐藏过深的图片可能被搜索引擎判定为低优先级内容,需通过站点地图辅助抓取。

数据强化:站点地图与结构化

独立的图片站点地图能突破传统爬虫抓取限制,尤其对JavaScript动态加载的图片具有索引增强作用。提交XML格式的地图文件后,搜索引擎对图片的识别效率平均提升3倍。实验数据显示,包含站点地图的电商网站,图片收录数量比未提交者高出82%。

Schema标记则为图片添加结构化数据层。例如在产品图中嵌入“Product”类型标记,注明价格、库存状态等信息,可使图片在要求中显示富媒体摘要,点击率提升最高达120%。这种结构化处理让图片从视觉元素升级为数据节点,在搜索生态中建立多维度的关联网络。

行为驱动:原创性与用户指标

谷歌的EEAT(专业度、权威性、可信度)评估体系中,图片原创性占据重要权重。盗用第三方图片不仅面临版权风险,更会导致搜索引擎降低内容质量评分。采用原创摄影的博客网站,图片搜索流量比使用图库素材的竞品高4倍。

用户行为数据通过隐形反馈机制影响排名。当图片引发高点击率、长停留时间时,算法会判定其与搜索意图高度匹配。某美食教程网站发现,添加步骤分解图示的页面,用户滚动深度比纯文字页增加70%,该页面的图片在要求中排名上升至首位。这种数据驱动的优化逻辑,将用户体验转化为可持续的SEO势能。