在数字化浪潮席卷全球的当下,社交媒体平台已成为品牌争夺用户注意力的主战场。一张兼具搜索引擎友好性与视觉冲击力的图片,往往能在信息洪流中实现精准突围,带来指数级传播效应。如何让视觉创意与算法逻辑形成共振,已成为现代数字营销的关键命题。

基础优化:格式与尺寸

图片文件类型的选择直接影响加载速度与呈现效果。JPEG格式凭借其压缩优势,在保证基本画质前提下可将文件体积降低30%-50%,特别适合产品展示类内容;WebP格式作为谷歌力推的新标准,在保持同等画质时文件体积比PNG小26%,尤其适合移动端用户浏览。某健康食品品牌的案例显示,将主图格式从PNG转换为WebP后,移动端页面加载速度提升40%,跳出率下降18%。

尺寸调整需遵循“显示适配”原则,避免浏览器加载冗余像素。社交媒体平台普遍存在显示尺寸规范,例如Instagram推荐1080×1350像素的竖版比例,Twitter强调16:9的横版构图。通过Bulk Resize Photos等工具批量处理,可将5000×5000像素的原始图自动适配为各平台标准尺寸,确保视觉元素不被裁切。

内容策略:关键词与上下文

文件名优化是搜索引擎理解图片内容的首个触点。“product-red-dress-2025.jpg”的命名结构,比“IMG_8593.jpg”的机械编码更易被爬虫抓取。研究显示,包含2-3个长尾关键词的文件名,可使图片搜索曝光量提升57%。某B2B技术公司在LinkedIn发布的行业白皮书配图,通过嵌入“AI-automation-trends”关键词组,三个月内自然搜索流量增长90%。

Alt标签需兼顾机器识别与用户体验,采用“描述性关键词+场景补充”的复合结构。如“手持咖啡杯的上班族在地铁阅读”比“办公室咖啡”传递更多场景信息,既满足搜索引擎抓取需求,又为视障用户提供有效内容替代。内容周边文字需形成语义闭环,当展示新款跑鞋时,正文中“透气网面”“碳纤维底板”等专业术语应与图片中的产品特写形成互文。

视觉吸引力:设计与互动

色彩心理学在视觉优化中扮演重要角色。食品类目采用红黄暖色调可刺激食欲,科技产品搭配蓝紫冷色调传递专业感。某美妆品牌的对比实验显示,将口红色号展示图背景从白色调整为淡粉色后,用户停留时间延长22%,收藏转化率提升15%。动态视觉元素的运用可使互动率翻倍,GIF动图展示产品使用过程,360度旋转视图消除用户决策疑虑,这些手法在3C数码领域已产生显著效果。

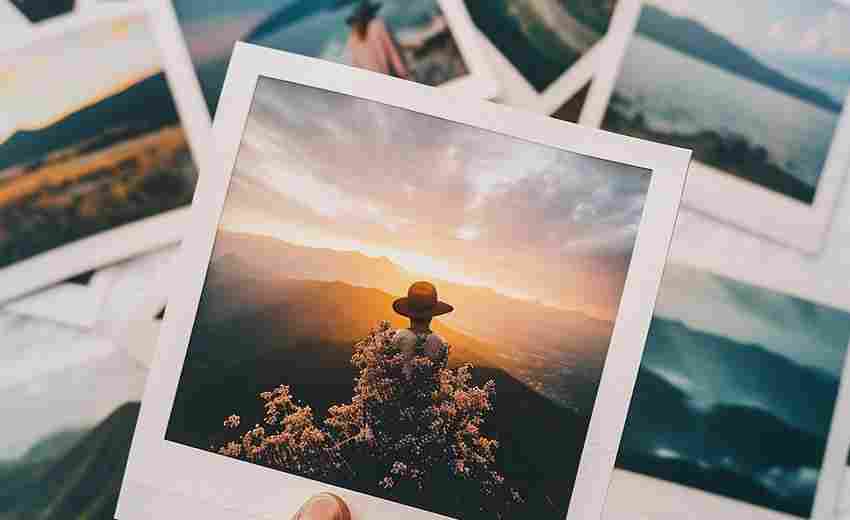

用户生成内容(UGC)构建起真实性与传播力的双重优势。鼓励消费者上传佩戴首饰的日常生活照,不仅丰富内容库,更通过面部表情、场景氛围等非语言符号增强可信度。某服装品牌的UGC活动中,带话题标签的用户晒图使品牌搜索量激增120%,其中38%的图片被二次传播。

平台适配与结构化数据

多平台策略需把握差异化特征。Pinterest侧重高饱和度视觉冲击,适合垂直领域深度种草;LinkedIn偏好商务蓝调风格,适合行业报告的专业呈现。某家居品牌通过区分平台调性,在Instagram主打生活场景图,在Facebook侧重产品对比图,使跨平台转化率提升65%。

结构化数据标记如同给图片添加“数字身份证”,Article标记可明确内容类型,Person标记强化作者权威性。使用规范标注后,图片在谷歌图片搜索中的富摘要展示概率提升70%,点击率增加45%。某教育机构在课程配图中添加EducationalContent标记,使相关图片在知识类搜索中的展现位置前移3个排名。

动态优化与长期策略

A/B测试工具的应用让优化决策更具科学性。通过Facebook动态创意功能,可同步测试不同配色方案、构图比例的效果差异。某电商平台的测试数据显示,将产品主体从画面左侧调整至右侧后,广告点击率提升27%,证明视觉动线设计对用户注意力引导的重要性。热力图分析工具揭示,用户视线更多停留在包含人物面部的图片区域,这为关键信息布局提供数据支撑。

持续数据监控建立优化闭环机制。Google Analytics的事件跟踪功能可精确统计图片点击、缩放、保存等行为,Search Console的增强报告则揭示图片搜索关键词表现。某旅游品牌的季度优化报告显示,通过分析“海岛日落”等高流量低转化关键词,调整图片中酒店地理标识的显性程度,使预订转化率提升32%。