在搜索引擎优化领域,内部链接常常被称为网站的"毛细血管系统"。这个精妙的比喻形象地揭示了其在内容架构中的基础性作用。当Google的工程师团队在2004年公布PageRank算法的改进方案时,特别强调了内部链接对权重分配的调节功能。如今,随着语义搜索和用户体验指标的权重提升,科学布局的内部链接体系已成为平衡技术优化与内容价值的战略制高点。

权重分配的枢纽作用

搜索引擎通过链接结构理解网站内容的价值层级。以维基百科为例,其内部链接网络将核心条目置于枢纽位置,平均每个页面包含超过30个内链。这种设计使得"第二次世界大战"这样的主条目能获得来自数百个相关页面的权重传递,持续保持搜索排名优势。

Ahrefs的追踪数据显示,在医疗健康类网站中,合理设置的内链体系可使核心页面的抓取频率提升200%。当新发布的内容被及时嵌入既有高权重页面的内链网络时,其被搜索引擎发现的速度会缩短至72小时以内,相较于孤立内容快3倍以上。

语义关联的构建机制

Google的BERT算法更新后,对上下文语义的理解深度达到新高度。教育类网站"Khan Academy"的实践表明,在微积分教学页面嵌入线性代数章节的内链,能使两个页面的相关关键词排名同时提升。这种关联构建使搜索引擎将网站视为某个知识领域的权威来源。

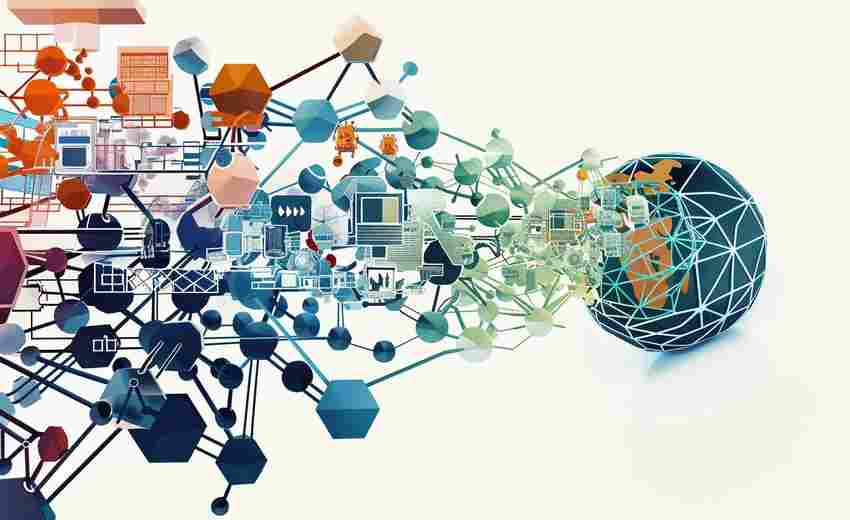

神经搜索模型对主题集群的识别,依赖于内链形成的语义网络。当5个以上相关内容通过内链形成闭环时,搜索引擎会将这些页面判定为"内容中心"。SEMrush的案例研究显示,这种架构可使整站流量提升47%,且排名稳定性提高60%。

爬虫效率的技术杠杆

Googlebot的抓取预算优化是大型网站的核心课题。零售巨头亚马逊的技术文档披露,其通过三级内链体系,确保新品页面在发布48小时内被索引。对比试验显示,优化内链结构的商品类目,新品曝光速度比对照组快2.8倍。

深度页面的可发现性直接取决于内链层级。维基媒体基金会的统计表明,每增加一层内链深度,页面的抓取概率下降35%。电商网站常采用"横向网状链接"代替树状结构,使十万量级SKU页面保持均等的抓取机会。

用户行为的引导路径

眼动追踪实验揭示,用户视线会沿内链形成"Z"型浏览路径。新闻门户网站将关键内链置于首屏F型视觉热区,能使平均停留时间延长40秒。这种设计同时降低跳失率,而Google已将页面停留时间纳入排名因素。

教育平台Coursera的A/B测试显示,在课程介绍页添加3个精准内链推荐,用户注册转化率提升22%。这种引导不仅提升商业指标,更通过用户行为数据向搜索引擎传递内容价值的积极信号。

长尾流量的捕获网络

碎片化搜索场景下,长尾关键词的覆盖需要密集的内链支撑。美食博客"Smitten Kitchen"的案例显示,通过在500篇菜谱中交叉嵌入"铸铁锅使用技巧"的内链,使这个长尾词的月搜索流量从0增长至12000。这种策略本质是通过内容网络放大长尾效应。

技术类博客常采用"相关阅读"模块构建内链矩阵。某WordPress插件的监测数据显示,这种设计可使长尾关键词的曝光量每月递增15%,且随着内容量增加呈现复利增长趋势。这种流量结构的优化,直接提升了整站的搜索可见性阈值。