在信息爆炸的互联网环境中,网站内容要想突破重围获得曝光,必须精准匹配用户的真实搜索需求。搜索引擎作为连接用户与信息的桥梁,其算法机制早已从简单的关键词匹配进化到语义理解层面。正是这种演变,使得关键词研究不再停留于流量争夺的表面竞争,而成为挖掘用户需求、构建内容体系的底层逻辑。

用户需求精准定位

搜索引擎每日处理的亿级查询中,每个关键词都承载着用户特定的需求图谱。通过分析"如何修复木地板划痕"这类长尾关键词,可以发现用户不仅需要产品推荐,更渴望获得具体的操作指导。内容创作者若跳过关键词研究,极易陷入"自我感觉良好"的创作误区。

SEMrush的行业报告显示,78%的无效内容源于创作者对用户搜索意图的误判。以医疗领域为例,"偏头痛快速缓解"这类高搜索量关键词,实际对应的是即时解决方案需求,而非疾病科普。精准的关键词定位能帮助内容创作者区分信息型、导航型、交易型等不同需求层次。

内容架构科学搭建

关键词集群的梳理过程,本质上是构建内容体系的知识图谱。当围绕"家庭健身"核心词延伸出"徒手训练计划""小空间健身器材"等关联词时,自然形成内容模块的层级关系。这种结构化思维避免内容碎片化,提升站内链接的合理性。

哈佛商学院的研究证实,关键词驱动的架构设计可使页面平均停留时间提升40%。以电商网站为例,核心品类词与场景词(如"办公室午休毯")的组合运用,既能覆盖广泛需求,又能精准触达细分场景,形成从认知到决策的完整内容链条。

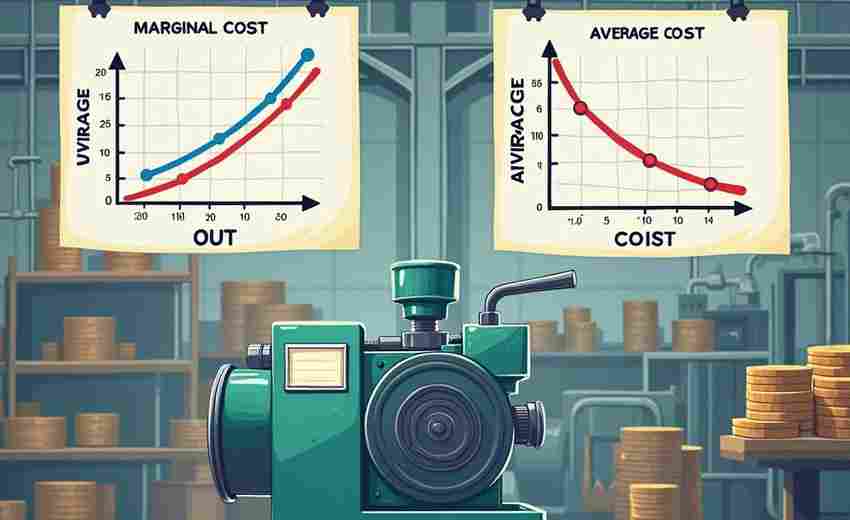

竞争壁垒有效构建

关键词难度分析工具揭示的不仅是流量红海,更是差异化突围的机会窗口。当多数竞争者聚集在"智能手表推荐"这类大词时,深耕"游泳运动专用智能手表"的细分领域,往往能以更低成本建立权威性。这种策略在B2B领域尤为显著,专业术语的长尾词往往转化率高出普通词3-5倍。

亚马逊卖家案例分析显示,针对"实验室级电子秤"等专业关键词优化的产品页面,其转化率是通用型页面的2.3倍。这种竞争策略的关键在于,通过关键词挖掘找到需求未被满足的细分市场,用深度内容建立认知护城河。

算法规则深度契合

现代搜索引擎的语义理解能力,要求关键词研究必须超越字面匹配。Google的BERT算法更新后,对"近义词权重分配""上下文关联"等维度提出更高要求。例如"婴幼儿营养补充"与"宝宝辅食添加"虽表述不同,但在优质内容中需要自然融合。

微软亚洲研究院的NLP研究表明,LSI关键词(潜在语义索引词)的合理布局,可使内容相关性评分提升27%。在实践层面,这意味着关键词研究需要延伸到同义词库构建、语义场分析等维度,使内容既符合算法评估标准,又保持人类读者的自然阅读体验。

流量沉淀持续赋能

具有长尾价值的关键词体系能为网站带来源源不断的自然流量。维基百科的流量构成显示,其90%的访问量来自发布三个月后的内容,这种持续效应正是建立在严密的关键词布局之上。医疗健康类网站的数据更显示,优质长尾词内容的月均流量衰减率不足5%。

旅游攻略类网站的运营实践印证,针对"雨季普吉岛交通"等季节性长尾词的内容,每年特定时段都会重现流量峰值。这种持续获客能力的关键,在于通过关键词研究预判用户的周期性需求,建立内容更新的动态机制。