在数字营销的竞争红海中,SEO早已超越简单的关键词堆砌与链接建设,转向以用户行为为核心的精细化运营。当用户从搜索引擎进入网站的那一刻起,他们的每一步点击、停留与跳出都在构建一条隐形的路径轨迹。这条轨迹背后隐藏着流量转化的密码,而破解密码的关键工具正是融合了行为分析与数据追踪的漏斗模型。通过将传统营销漏斗与用户路径分析结合,网站运营者能够精准定位流失节点,重构用户旅程,实现流量价值的最大化。

漏斗模型的核心逻辑与SEO的契合点

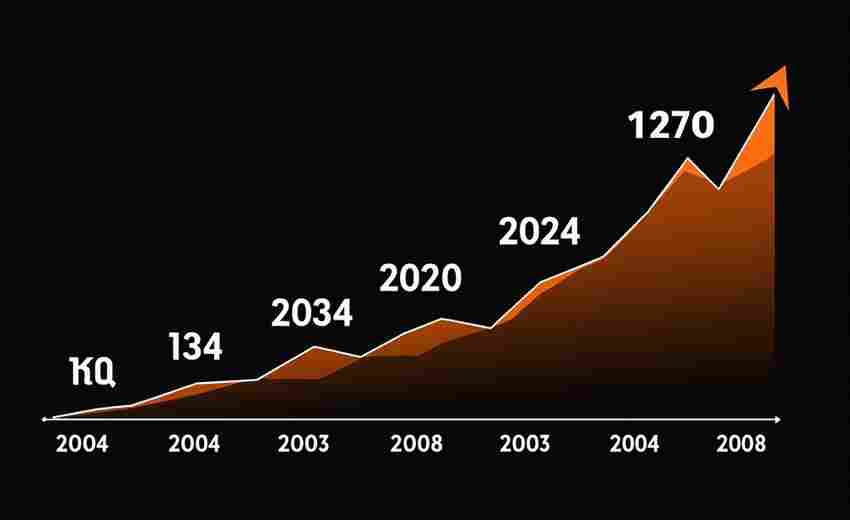

营销漏斗模型将用户行为分解为认知、兴趣、决策、行动四个阶段,这种分层量化思维与SEO的流量转化目标天然契合。在Google Analytics的统计中,超过68%的用户在首次访问时仅完成认知阶段的行为,如浏览商品详情页(PV),仅有12%进入加购环节,最终转化率通常不足5%。这种逐层衰减的数据曲线,恰似倒置的金字塔,揭示着用户注意力的消散路径。

SEO优化需要解决的正是各层级间的转化断层。例如某电商平台通过漏斗分析发现,产品详情页到购物车的转化断层高达83%,经热力图追踪发现38%的流失用户因页面加载超3秒而跳出。这种数据颗粒度与行为场景的交叉验证,使得漏斗模型成为诊断网站健康度的“X光机”。正如《网站制作中的转化漏斗优化策略》所指出的,漏斗分析的本质是通过数据反推用户决策链路的断裂点。

构建用户路径的精细化拆解

用户路径分析需从宏观漏斗向微观行为延伸。在淘宝用户行为数据集中,用户可能产生点击→收藏→购物车→购买的正向路径,也可能出现点击→同类商品对比→跳转竞品网站的负向路径。通过SQL查询特定行为组合,如“SELECT count(userid) WHERE pv=1 AND buy=0 AND cart=1”,可量化加购未购买群体的规模,这类用户往往需要优惠券触达才能完成转化。

路径拆解的精细化程度决定优化效果。某家居网站通过桑基图分析发现,从商品页直接跳转支付页的用户转化率比标准路径高22%,遂将“立即购买”按钮视觉权重提升300%。这种跳出预设漏斗的创新路径,恰是《行为路径分析中的端点路径理论》强调的优化方向。

关键环节的优化杠杆效应

认知阶段的页面加载速度每提升0.1秒,跳出率可下降7%。采用WebP格式压缩图片、启用CDN加速后,某跨境电商的首屏加载时间从2.4秒降至0.9秒,PV到加购转化提升19%。而在决策阶段,增加3条以上真实用户评价可使转化率提升34%,这与《CREATE行为漏斗模型》中“信任线索强化”的理论不谋而合。

支付环节的简化设计往往产生倍增效应。将结账流程从5步压缩至2步,配合Apple Pay等快捷支付方式,某数码商城的订单完成率提升41%。数据印证了《AARRR模型》的结论:每减少一个操作步骤,用户流失概率降低15-20%。

数据驱动的动态迭代机制

建立实时监控体系是持续优化的基础。通过Google Analytics的路径探索功能,可设置“商品页→加购→支付”为核心转化漏斗,当单日加购流失率超过阈值时自动触发预警。某美妆品牌据此发现大促期间加购流失激增,及时推出限时满减活动,挽回23%的潜在订单。

A/B测试是验证优化假设的利器。将详情页的“加入购物车”按钮从绿色改为红色,在某服装网站的测试组中点击率提升11.7%;而将活动倒计时从文字改为动态进度条,则使紧迫感感知度提升39%。这些微观调整的累积效应,最终推动整体转化漏斗的形态优化。

用户心理与行为路径的共振设计

在CREATE行为漏斗模型中,“线索提示-权衡评估-即时行动”的三段式设计,与SEO的流量承接逻辑深度耦合。某知识付费平台在文章页嵌入测评小工具,用户完成测试后购买课程的概率提升28%,这正是利用“行为惯性”缩短决策链条的典型案例。

稀缺性提示的植入时机尤为关键。当用户停留商品页超45秒时弹出“仅剩3件库存”提示,可使加购转化率提升19%;而在购物车停留超2分钟的用户收到“15分钟后价格恢复”通知,最终支付率提升33%。这种基于停留时长的动态干预,完美契合《直觉系统驱动理论》的行为设计原则。