在搜索引擎优化(SEO)的版图中,内部链接如同毛细血管般贯穿网站架构,既传递权重又引导用户。许多网站因对细节的忽视,往往陷入内链优化的误区,导致流量流失与排名下滑。这些错误看似微小,却在长期积累中形成结构性的漏洞,甚至可能引发搜索引擎的。

结构混乱的陷阱

孤立页面是网站架构中最隐蔽的“黑洞”。当某个页面缺乏内部链接入口时,用户和搜索引擎爬虫都无法通过正常路径访问,最终沦为数字废墟。这种现象常见于网站改版后的旧页面,或是未经规划随意创建的内容页面。据Ahrefs研究显示,平均每个网站存在3-5%的孤立页面,这些“失踪”的页面每年可能造成15%的潜在流量损失。

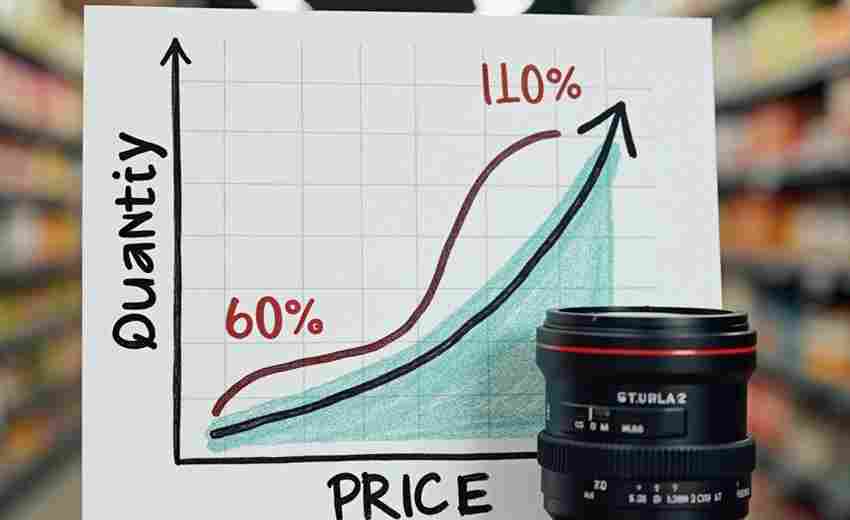

另一个典型问题是重要页面埋藏过深。当核心产品页需要用户点击三次以上才能抵达时,不仅降低用户体验,更直接影响搜索引擎对页面价值的判断。某电商网站曾将爆款商品页放置在第四级目录,导致该页面权重仅为首页的3%,调整至二级目录后自然流量增长270%。

修正这类结构性问题需从全局视角出发。建立金字塔式链接体系,确保每个页面至少有三个导入链接,同时通过XML站点地图辅助搜索引擎抓取。对于重要页面,可采用面包屑导航和侧边栏固定入口的双重引导策略,将抓取深度控制在两次点击范围内。

链接质量的失衡

锚文本的滥用已成为内链优化的重灾区。某旅游网站曾对“特价机票”关键词设置87个完全匹配锚文本,导致页面被谷歌降权处理。搜索引擎算法已能识别过度优化的锚文本模式,理想的锚文本结构应包含30%精准关键词、50%长尾词及20%品牌词。

链接数量失控同样危害显著。部分内容创作者误认为链接越多传递的权重越高,实际当单个页面内链超过100个时,谷歌爬虫将自动停止抓取后续链接。某科技博客在将文章内链数量从15个缩减至4个后,页面收录速度提升40%,核心关键词排名上升12位。

质量把控需要建立标准化流程。建议使用链接审计工具每月扫描全站,将单个页面的内链数量控制在8个以内,其中上下文链接占比不低于60%。对于重点页面,可采用权重传递矩阵,由高权威页面向其输送3-5个自然锚文本链接。

技术细节的疏忽

死链问题看似基础,却持续困扰着38%的网站。某新闻门户因未及时清理旧文章中的失效产品链接,导致整站权重下降23%。更严重的是,循环重定向会消耗40%以上的爬虫预算,某服装品牌网站因存在X→Y→Z→X的循环链路,导致新品页面抓取延迟达72小时。

重定向策略的误用同样普遍。302临时重定向本应用于短期页面维护,但某企业站持续使用该方式处理已永久迁移的页面长达半年,致使权重传递效率降低67%。合理做法是:对永久变更页面实施301重定向,并在三个月内逐步替换旧链接。

技术优化需建立双重防护机制。建议每周运行爬虫模拟测试,使用尖叫青蛙等工具检测异常状态码。对于必须保留的旧链接,应设置301重定向并同步更新站内所有引用点,同时利用Canonical标签规范重复页面。

用户导向的偏离

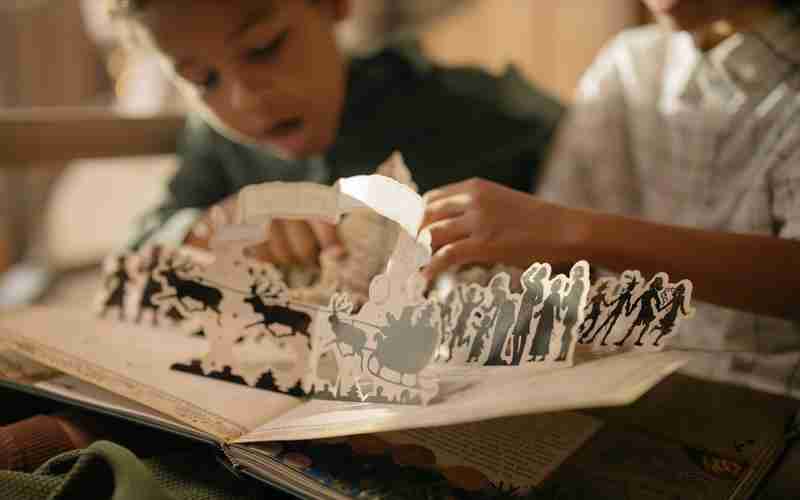

过度SEO化的内链布局正在摧毁用户体验。某知识付费平台在文章段落密集插入无关内链,导致页面跳出率暴涨至89%。数据显示,合理的内链布局可使停留时间延长40秒以上,但机械化的链接堆砌会产生反效果。

移动端适配的忽视加剧了体验裂痕。某零售网站PC端内链点击率为12%,而移动端仅3.8%,根源在于触屏设备上的链接间距过小。响应式设计不应仅停留在视觉层面,更需要考虑不同设备的交互逻辑差异,例如将移动端链接间距扩大至15px以上。

优化方向需要回归用户本质。采用热力图工具分析用户点击轨迹,将核心内链布局在首屏可视区域。对于长文本内容,可设置智能浮动导航栏,根据阅读进度动态推荐相关链接,既提升用户体验又优化权重分布。