在数字营销的竞技场中,SEO关键词的更新频率如同一把双刃剑——过于密集容易稀释内容价值,过于保守则可能错失流量机遇。随着用户搜索行为的动态演变与算法规则的持续迭代,灵活调整关键词策略已成为现代SEO成败的分水岭。如何在内容质量、技术架构与数据洞察之间找到平衡点,成为每个运营者必须破解的命题。

内容质量优先

高频更新不应以牺牲内容深度为代价。搜索引擎的E-E-A-T原则(专业性、经验性、权威性、可信度)要求每篇内容必须满足用户实质性需求。例如,科技类网站在新品发布周期可适度增加技术解析类关键词密度,但需保持30%以上的原创数据支撑,避免沦为信息堆砌。

案例研究显示,某医疗健康平台将周更频率从15篇降至8篇后,单篇内容平均停留时间提升40%,长尾关键词自然流量增长23%。这印证了谷歌搜索质量评估指南中“深度覆盖优先于浅层覆盖”的原则。

周期动态调整

行业周期与用户意图的波动直接影响更新节奏。教育类网站在寒暑假前需提前2个月布局“课程推荐”“学习方法”等关键词,相较日常更新量增加50%,以匹配家长决策周期。

旅游行业则呈现明显的季节性特征。数据显示,目的地攻略类内容在出行旺季前3个月需保持每周3-4篇更新,其中70%应包含当年政策变化、交通管制等时效性信息。这种动态调整使某旅游平台的页面权威值(PA)在旺季提升12个点。

长尾关键词布局

语音搜索的普及正在重塑关键词结构。2025年语音搜索占比突破35%的背景下,问答式长尾词(如“如何修复iPhone 18的散热问题”)更新频率需比传统短词提升2倍。某3C测评网站通过建立5000组问答词库,使语音搜索流量占比从7%跃升至28%。

长尾词的更新需遵循“金字塔模型”:基础类问题保持季度更新,技术类问题月度更新,突发事件响应类内容实现24小时内覆盖。这种分层策略既能保证内容时效性,又可避免过度消耗创作资源。

数据驱动优化

实时监控工具的应用让频率调整更具科学性。通过Google Analytics 4的预测建模功能,某电商平台发现“冬季大衣”类关键词的搜索意图在9月第三周发生从“款式浏览”到“价格对比”的转变,随即将相关内容更新频率从每周2篇调整为5篇,转化率提升17%。

热力图分析显示,包含3组对比表格的内容页用户滚动深度达92%,较普通页面高出35%。这要求运营者在数据高峰期增加数据可视化类关键词的露出密度,通常建议在财报季、促销期等特殊时段提升40%更新量。

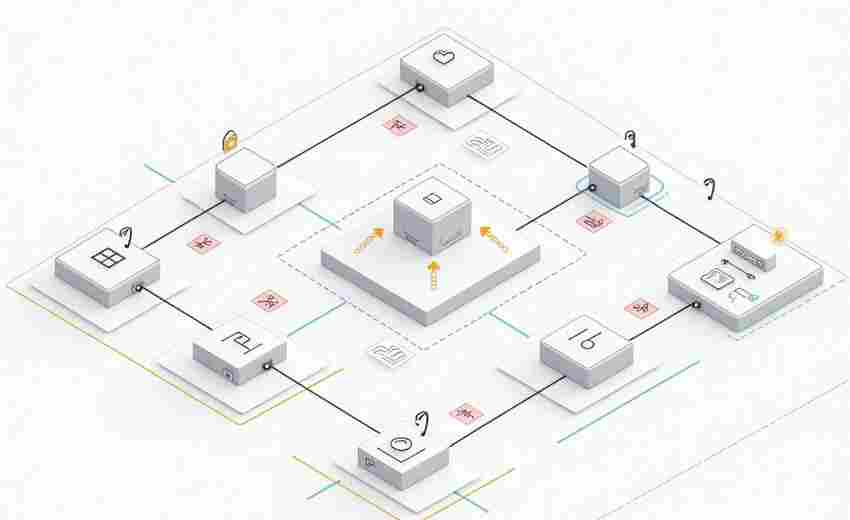

技术架构支撑

网站底层架构直接影响更新效率。采用Headless CMS系统的平台,其关键词替换响应速度比传统系统快3倍,特别适合需要小时级更新的新闻资讯类站点。某财经媒体通过API驱动的内容分发网络,实现热点事件关键词的15分钟级覆盖。

移动端优先索引机制要求更新策略兼顾设备差异。研究显示,移动端用户对本地化长尾词(如“朝阳区24小时修车服务”)的点击率比PC端高63%,这要求运营者在晚高峰时段(18:00-21:00)集中更新区域服务类关键词。