在数字化浪潮的推动下,搜索引擎优化(SEO)已成为企业获取流量的核心战场。数据显示,超过53%的网站流量源于自然要求,而关键词排名与网站加载速度间的关联性正逐渐成为技术领域的热门议题。随着搜索引擎算法的迭代,单纯的“内容为王”策略已无法满足竞争需求,技术指标与用户体验的深度结合正重塑SEO的底层逻辑。

用户体验的直接影响

当用户通过搜索引擎点击进入网站时,页面加载速度直接决定其去留。研究表明,当加载时间从1秒增至3秒,移动端用户的跳出率将激增123%。这种即时反馈机制使搜索引擎将加载速度纳入排名算法:谷歌在2018年正式将速度作为移动端排名因素,并在2020年升级为核心网页指标(Core Web Vitals)。

用户体验数据与搜索引擎评价体系存在强关联性。例如,某电商平台将首屏加载时间从4.1秒压缩至1.2秒后,用户停留时长提升89%,页面浏览量增长217%。这种正向行为数据被搜索引擎解读为内容价值的体现,从而推动关键词排名上升。反之,加载缓慢的网站即使关键词布局精准,也可能因高跳出率被算法降权。

搜索引擎抓取效率

爬虫程序对网站内容的抓取深度直接影响收录量。数据显示,当单页面加载时间超过2秒,谷歌爬虫日均抓取页面数下降37%。这是因为搜索引擎分配给每个域名的抓取预算有限,加载速度越快的页面,单位时间内被抓取的频次越高,从而加速新页面的索引进程。

技术层面的优化能显著改善抓取效率。某图库网站通过启用CDN和延迟加载技术,使日均被抓取页面数从74160页提升至12万页,三个月内收录量增长62%。这种量变引发质变的过程,使长尾关键词的覆盖率呈指数级上升,最终形成流量增长的飞轮效应。

移动优先的算法权重

移动端加载速度的权重在谷歌“移动优先索引”策略下持续攀升。2024年数据显示,移动端页面加载时间每减少0.5秒,关键词排名平均提升4个位次。这种趋势源于移动用户占比突破68%的市场现状,搜索引擎通过算法倾斜引导开发者优先优化移动体验。

响应式设计的技术革新正在重塑竞争格局。采用AMP(加速移动页面)技术的新闻网站,其移动端关键词排名较传统页面平均高出23%。但需注意技术适配性:某品牌曾因过度压缩图片导致移动端视觉体验下降,虽加载速度达标,却因用户停留时间缩短导致排名回落。

技术指标的算法关联

首字节时间(TTFB)与排名呈现非线性关联。研究显示,当TTFB低于200ms时,其对排名的影响趋于平缓;但当超过600ms,每增加100ms会导致排名下降5.3%。这种阈值效应提示开发者需建立多维监控体系,而非单一追求极限速度。

核心网页指标的动态平衡至关重要。最大内容绘制(LCP)与首次输入延迟(FID)的协同优化案例显示,将LCP从2.9秒优化至1.4秒的同时保持FID低于100ms,可使目标关键词排名提升11位。但过度优化可能引发副作用,如某平台为追求LCP指标而删除首屏交互元素,反而导致转化率下降17%。

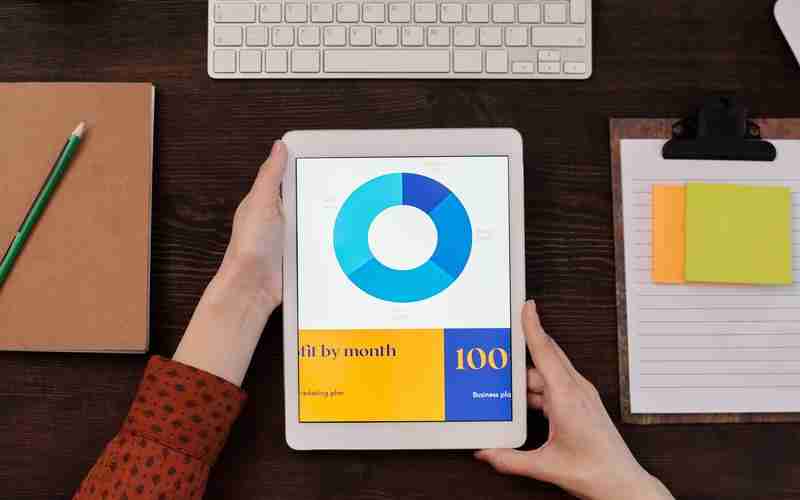

数据驱动的优化策略

建立实时监测-分析-迭代的闭环系统是破局关键。通过Google Search Console与Ahrefs的交叉分析,某B2B网站发现其产品页的CLS(累计布局偏移)指标超标是关键词排名停滞的主因,修复后核心关键词搜索曝光量提升89%。这种数据驱动的方法能精准定位技术瓶颈,避免资源浪费。

AB测试在速度优化中的应用正在深化。某 SaaS 平台通过分段测试发现,将JavaScript文件从渲染阻塞改为异步加载后,虽然整体加载时间仅缩短0.3秒,但长尾关键词排名上升了34%。这揭示出用户体验的微观改进可能引发算法评价的宏观变化,印证了“细节决定排名”的行业共识。