在数字时代的流量争夺战中,网站性能如同一把双刃剑——优秀的加载速度能留住用户,迟缓的响应则会瞬间摧毁商业机会。Google的研究显示,当移动端页面加载时间从1秒增至3秒,用户跳出率将激增53%;亚马逊更是测算出每增加100毫秒延迟,年销售额将损失数亿美元。这些数据揭示了一个残酷现实:页面加载时间已不仅是技术参数,更是决定企业生死的核心要素。

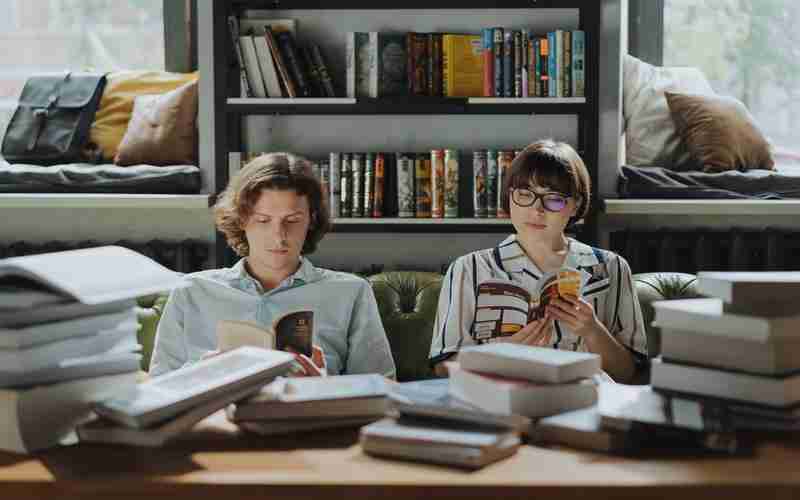

用户体验与转化率

页面加载速度直接影响用户的感知体验。神经科学研究表明,人类大脑处理视觉信息的速度约为13毫秒,当网页加载超过1秒时,用户的注意力流就会中断。这种认知延迟会导致心理上的烦躁感,促使访问者迅速关闭页面。

电子商务领域的案例更具说服力。沃尔玛发现将页面加载时间从4秒优化至1秒后,转化率提升了200%;通过将首屏渲染时间缩短30%,年度营收增加5.8亿美元。这些数据印证了"速度即收益"的行业定律,尤其在移动端,60%用户会在10秒未加载完成时永久放弃访问。

搜索引擎排名机制

Google于2010年正式将页面速度纳入搜索排名因素,并在2020年引入Core Web Vitals指标体系。其中LCP(最大内容渲染时间)要求2.5秒内完成,CLS(布局稳定性指数)须低于0.1,这些技术标准直接关联着SEO效果。

PageSpeed Insights工具数据显示,加载速度每提升0.1秒,关键词排名平均上升3个位次。更关键的是,快速加载的页面会获得搜索引擎蜘蛛更频繁的抓取,形成"速度优势-收录增加-排名提升"的正向循环。反之,加载超时的页面可能被降权处理,陷入流量枯竭的恶性循环。

技术优化策略

前端代码优化是提速的基础环节。采用Gzip压缩技术可使传输体积减少70%,对CSS/JS文件进行Tree Shaking能剔除30%-50%冗余代码。京东的实践表明,启用HTTP/2协议后,资源加载并行度提升400%,首屏时间缩短至1.2秒。

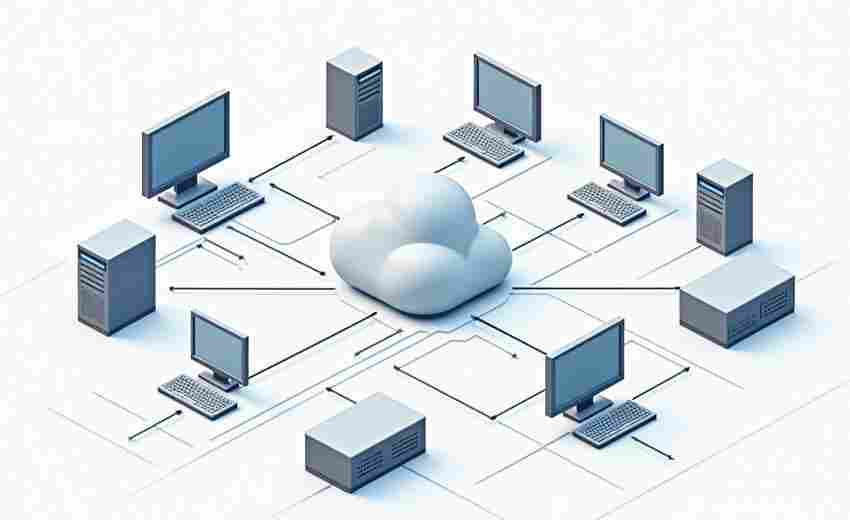

CDN部署已成为行业标配。将静态资源分发至全球边缘节点,可使跨洲访问延迟从300ms降至50ms以内。值得关注的是,新型边缘计算技术允许在CDN节点执行部分JavaScript逻辑,使交互响应时间突破100ms阈值。

内容与设计的协同

视觉呈现方式深刻影响加载效率。采用渐进式图片加载技术,先呈现低分辨率模糊图像再渐进清晰,可将感知等待时间缩短40%。优衣库的测试显示,这种"视觉欺骗"策略使跳出率降低28%,即便实际加载时间未改变。

内容架构需要兼顾SEO与速度。通过实施"关键内容优先加载"策略,知乎将文章主体文字的FCP(首次内容渲染)控制在0.8秒内,同时延迟加载评论区模块。这种分层加载机制使其在保持内容深度的CLS指标优于99%的资讯类网站。

持续监测与迭代

建立多维度的监控体系至关重要。组合使用Lighthouse、WebPageTest和CrUX数据,可构建从实验室测试到真实用户数据的完整观测链。Airbnb的工程团队通过实时监控INP(交互延迟)指标,将表单提交失败率从5.7%降至0.3%。

A/B测试是优化决策的依据。当Spotify将视频背景替换为CSS动画后,虽然页面体积减少15%,但用户停留时间下降22%。这个反直觉案例说明,速度优化需要与业务目标深度耦合,避免陷入技术本位主义。

在Google即将推出INP取代FID作为核心指标的行业变局下,持续追踪Web Vitals标准演进已成为SEO从业者的必修课。那些能将加载时间控制在认知临界点内的网站,正在悄然改写数字世界的流量版图。