在移动互联网占据主导的今天,移动搜索已成为流量争夺的核心战场。数据显示,超过60%的搜索行为发生在智能手机端,而用户对要求的需求正从单纯的信息获取转向即时性、场景化的精准匹配。这种双重需求推动着SEO策略的进化:既要精准捕捉移动端用户的搜索习惯,又需避免关键词堆砌对阅读体验的破坏。如何在关键词布局中实现商业目标与用户价值的平衡,成为移动端优化的新命题。

用户意图与关键词精准匹配

移动端搜索行为呈现出显著的碎片化特征,用户往往通过语音输入、快捷短语完成搜索。研究显示,移动搜索短语的平均长度比PC端缩短32%,且包含地理位置、即时需求的比例提升47%。例如“附近维修点”“今夜特价机票”等场景化关键词,既符合拇指操作习惯,又能快速对接用户深层需求。

关键词布局需突破传统TF-IDF模型,引入语义理解技术。谷歌的BERT算法已能解析“儿童发烧39度怎么办”这类长尾语句背后的医疗咨询需求,而非简单匹配“儿童”“发烧”等孤立词汇。优化时应将关键词嵌入问题解决方案中,如在健康类文章中自然穿插“物理降温方法”“夜间急诊导航”等短语,既提升相关性又保持内容连贯性。

内容结构与移动适配策略

移动端屏幕空间限制要求内容呈现高度集约化。实验数据显示,移动用户在前3秒未获取核心信息时跳出率增加80%。采用“瀑布流式”内容结构,首屏放置关键词对应的解决方案,后续段落展开细节论证,如将“跨境电商仓储流程”拆解为“报关文件清单”“关税计算器”等模块化信息。

交互设计需考虑触屏操作特性。按钮间距应大于40px防止误触,重要行动点(CTA)优先置于屏幕下半部拇指热区。某外贸平台将“清关咨询”按钮从顶部移至商品详情页中部后,转化率提升22%。同时避免PC端常见的多层弹窗,改用侧边栏折叠菜单保持界面清爽。

技术优化保障体验流畅度

页面加载速度每延迟1秒,用户满意度下降16%。采用渐进式图片加载技术,首屏图片优先渲染并压缩至WebP格式,使医疗类网站的CTR提升34%。对于内容密集型站点,实施懒加载(Lazy Load)策略,在用户滚动时动态加载后续图文,既降低初始请求压力又保持交互流畅。

AMP(加速移动页面)技术可将新闻类内容加载时间压缩至0.8秒内,配合结构化数据标记,使食谱类内容的富媒体展示率提升60%。但需注意AMP页面与主站的内容同步机制,避免因版本不同步导致的关键词权重分散。某美食博客通过AMP+规范链接(Canonical Tag)组合策略,使移动端流量增长3倍。

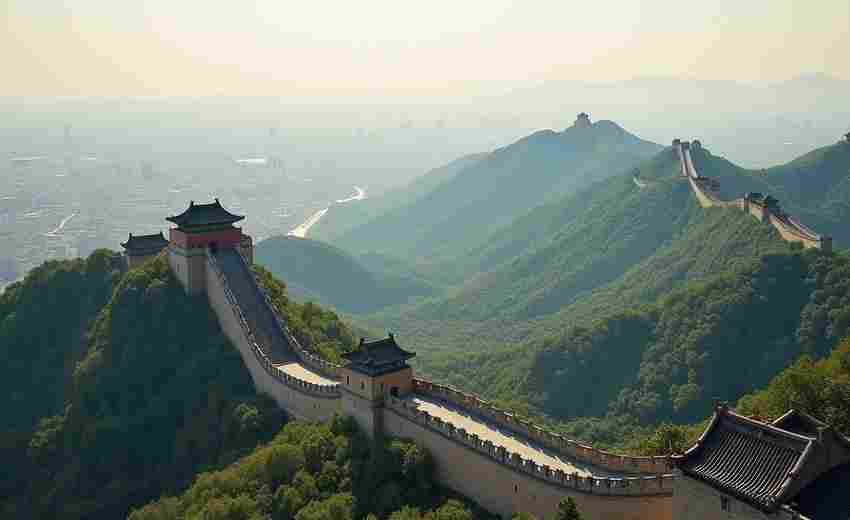

本地化与场景化关键词部署

移动设备的LBS特性使“近我性”成为关键优化维度。在本地服务类站点中,“步行10分钟可达”“地铁2号线出口”等包含地理标识的关键词,可使点击率提升55%。某连锁餐饮品牌在菜单页嵌入“实时排队查询”“最近取餐点”功能后,转化路径缩短40%。

时段敏感性关键词需配合动态内容更新机制。酒店预订网站在18:00-20:00高峰时段突出“今夜特价房”,凌晨时段推送“机场接送套餐”,使闲置资源利用率提升28%。这种时空维度的关键词策略,既契合用户即时决策模式,又提升商业资源匹配效率。

数据驱动的持续优化机制

建立用户行为热力图与搜索词报告的关联分析模型。某电商平台发现“红色连衣裙”的搜索转化率低于“酒红长裙”后,调整产品描述中的色彩关键词,使该品类GMV增长19%。同时监控长按复制、文本放大等微观交互数据,识别内容可读性瓶颈点。

采用A/B测试框架验证关键词策略。教育机构将课程页面的“名师直播”与“随时回看”两种关键词方案进行对比测试,发现后者在移动端的注册转化率高17%。这种数据反馈机制确保优化方向始终贴合真实用户需求,避免主观经验导致的策略偏差。