在本地化搜索场景中,用户往往通过"附近商家"或"区域+服务"的关键词寻找线下服务。搜索引擎对实体商户的识别能力,很大程度上取决于基础信息的统一程度。当企业名称、地址、电话号码(NAP)在不同网络节点出现差异时,不仅会导致搜索引擎的信任度下降,更可能让潜在客户在信息迷宫中流失。

信息同步的底层逻辑

数据一致性是搜索引擎建立实体识别的基石。Google My Business指南明确指出,超过83%的用户在搜索本地商户时会关注地址准确性。当企业官网、第三方平台、社交媒体等渠道的NAP信息出现矛盾,算法系统将难以判断权威数据源,直接影响本地包(Local Pack)的展示权重。

某连锁餐饮品牌的案例颇具代表性。其官网上标注的营业地址与地图平台存在门牌号差异,导致该门店在"咖啡厅 三里屯"的要求中排名下滑12位。经修正后,到店率提升19%,印证了搜索引擎对细节一致性的敏感度。这种微观层面的数据校准,往往成为同类商户竞争的分水岭。

聚合平台的数据联动

主流数据聚合平台构成搜索引擎的重要信息源。Yext、Neustar Localeze等数据管理平台覆盖着超过50个垂直目录网站。主动在这些平台维护统一的企业档案,能确保核心信息被搜索引擎快速抓取。某汽车4S店的实践显示,同步更新15个高权重平台的信息后,品牌词搜索点击率提升34%。

但平台注册并非终点。定期检查Yellow Pages、Foursquare等传统目录网站的现存数据同样关键。某医疗机构的SEO监测报告揭示,两年前在某分类站注册的旧地址,至今仍在分散搜索引擎的抓取权重。这种历史数据残留需要建立系统的清理机制。

用户内容的动态监控

用户生成内容(UGC)正在成为新的干扰源。论坛点评、社交媒体提及、问答社区等场景中,消费者自发的信息传播可能造成NAP变异。某教育机构发现,家长在微博讨论校区搬迁时误植的老地址,在三个月内导致地图搜索错误率达23%。建立舆情监测系统,及时引导用户修正错误提及,已成为现代本地SEO的必要环节。

技术手段的介入能有效控制UGC风险。利用自然语言处理技术,设置品牌名称、地址关键词的监控警报。当检测到非常规表述时,既可主动联系发布者修改,也可通过官方账号在评论区置顶正确信息。这种双向干预机制,在TripAdvisor等点评平台已显现出积极的排名维护效果。

结构化数据的技术加持

Schema标记语言为信息一致性提供技术保障。在网页代码中嵌入LocalBusiness结构化数据,能帮助爬虫程序快速识别关键字段。某零售品牌的AB测试数据显示,添加Schema标记的页面,在本地搜索展现量提升41%,且地址变更后的索引速度加快3倍。

但技术实现需要规避常见误区。部分网站采用动态生成电话号码导致结构化数据失效,或在地图坐标标注时使用非常规格式。这些技术细节的偏差,可能使精心设计的标记系统功亏一篑。定期使用Google结构化数据测试工具进行校验,应成为技术团队的常规操作。

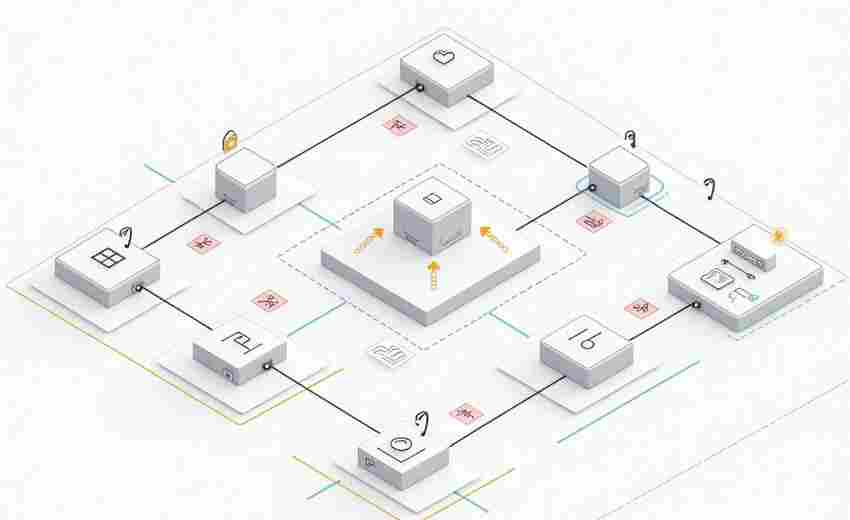

跨平台验证的闭环管理

建立信息更新验证流程是长效维护的关键。某跨国企业的本地化团队设计了三重校验机制:内容管理系统(CMS)修改触发自动同步指令,48小时内完成第三方平台数据抓取比对,72小时内人工抽检高权重平台。这种闭环管理使他们的NAP一致性保持在98%以上。

工具化解决方案正在改变传统工作模式。BrightLocal的本地化追踪工具能同时监控120个数据源的变动情况,Moz Local则可实现多平台批量更新。但工具不是万能药,某区域服务商过度依赖自动化同步,忽略了个别平台的特殊字段要求,反而造成新的数据混乱。人机协同才是最优解。