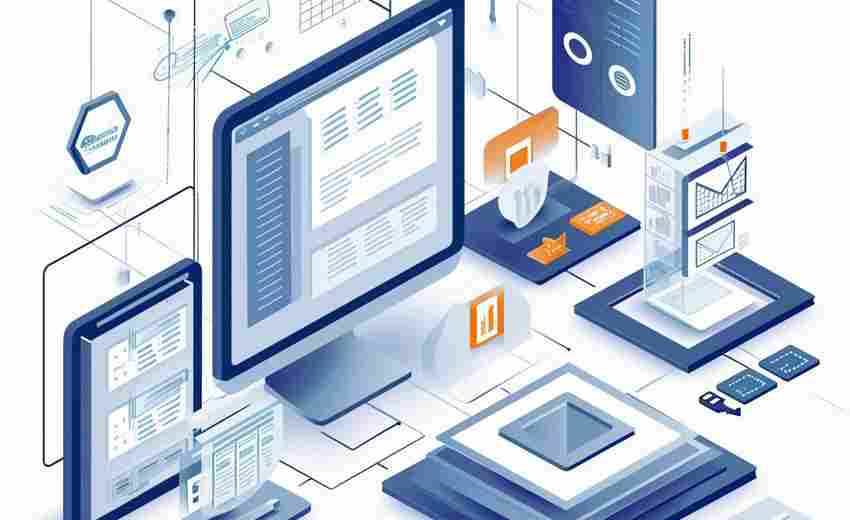

在移动互联网渗透率超90%的苏州,网站推广的核心矛盾已从"信息展示"转向"用户体验适配"。移动端用户注意力分散、操作场景碎片化的特性,要求苏州本土企业在网站建设中优先解决界面响应速度与交互逻辑问题。数据显示,移动端页面加载时间超过3秒将导致53%的用户流失,这意味着苏州企业的官网需采用渐进式加载技术,优先渲染核心业务模块,例如将园林设计类企业的案例展示、制造业企业的产品三维模型进行轻量化处理。

视觉设计需兼顾地域文化特征与移动端显示特性。苏州特有的粉墙黛瓦色彩体系、园林框景构图手法,可通过模块化设计转化为移动端界面元素。例如文旅类网站在导航栏设计中融入花窗纹样,既保持文化辨识度,又通过扁平化处理降低视觉负荷。交互层面应遵循"拇指热区"原则,将高频功能按钮布局于屏幕下半区,配合震动反馈、动态微交互提升操作愉悦感。

多触点布局:全渠道精准触达

苏州工业园区内87%的企业存在多渠道用户触点分散的问题。真正有效的移动端适配需构建用户行为闭环,将微信公众号、小程序、H5页面与主站数据打通。某苏州智能制造企业通过在小程序嵌入AR设备预览功能,使移动端用户停留时长提升210%,这种技术嫁接不仅实现功能移植,更创造了传统PC端无法提供的交互价值。

基于地理围栏技术的场景化推送正在重塑本地化营销。苏州观前街商圈商户通过LBS定位,向半径500米内的移动用户推送"扫码领园林门票"活动,转化率较传统短信推送提升17倍。这种空间维度与用户即时需求的精准匹配,要求企业在CMS系统中建立动态内容池,根据不同时段、区域自动调取适配的推广素材。

数据驱动:动态调整运营策略

苏州移动端用户存在显著的"早通勤晚消费"行为特征,网站流量高峰集中在7:30-9:00与18:00-20:30两个时段。某本地生活服务平台通过埋点分析发现,午间12:00-13:00的酒店预订转化率比晚高峰高34%,据此调整广告投放策略后ROI提升22%。这种数据洞察能力需建立在实时监测系统之上,通过热力图分析用户点击轨迹,持续优化页面元素布局。

A/B测试应成为迭代优化的标准动作。苏州某丝绸电商将商品详情页的"立即购买"按钮从红色改为苏式糕点常见的蟹壳青色,配合"锦缎般顺滑体验"的微文案,使移动端转化率提升9.8%。这种将文化符号转化为转化引擎的策略,本质是通过数据验证用户心理认知与视觉传达的匹配度。

内容本地化:场景与文化的融合

移动端内容生产需遵循"三公里生活圈"原则。苏州高新区企业针对周边日企聚集的特点,在移动端设置中日双语切换功能,某精密零件供应商通过此功能获得23家日资新客户。这种基于地理经济特征的内容定制,比泛化的多语言版本更具商业穿透力。

文化元素的现代化转译是内容差异化的突破口。苏州博物馆将文物数字化成果与移动端导览结合,用户扫描展品二维码即可观看缂丝技艺的动态演示,使18-35岁用户群体参观时长增加47分钟。这种内容再造模式既保留文化原真性,又创造了移动端特有的交互价值,形成区别于传统文旅推广的竞争优势。

移动端适配不仅是技术命题,更是用户认知重构的过程。当苏州企业的网站能预判用户在地铁通勤时的信息获取方式,在园林休憩时的文化体验需求,在工业园区内的决策参考场景,才能真正实现"屏幕方寸间,生意天地宽"的移动互联网转型。